モビリティ社会において、一層大規模化・複雑化するソフトウェア開発。

不足するソフトウェア技術者を社内人材の職種転換によって育成する「キャリア転進プログラム」についてご紹介します。

※本取材は2023年1月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです

株式会社デンソー

自動車技術、システム・製品の製造

自動車部品製造業

連結 167,950人、単独 45,152人(2022年3月末現在)

インタビューを受けていただいた方

広瀬 智 様

増子 敬 様

株式会社デンソー

電子PF・ソフトウェア統括部 ソフトキャリア支援室 室長 (写真右)

電子PF・ソフトウェア統括部 ソフトキャリア支援室 (写真左)

インタビューの要約

モビリティエレクトロニクス事業においてソフトウェア技術者に対するニーズが質・量ともに高まる一方、社内にはスリム化が求められる事業もある中、社内で職種転換を行う「キャリア転進プログラム」が立ち上がった。

推薦と社内公募を併用し、応募者にeラーニングと適性検査WebCABを実施。その後、ソフトウェア開発の基礎研修を行い、仮配属期間を経てソフトウェアの開発現場へ送り出している。

プログラム開始から約2年が経過し、現在は年間100名弱を輩出するペース。転進者の中には、目覚ましい活躍をしている人材もいる。

リアリスティック・ジョブ・プレビューも含め、ソフトウェア技術者として現場で活躍できる人を見極める精度を引き続き高めていく。今後もソフトウェア技術者に求められるスキルは変化するため、教育内容をアップデートし、組織の要請にこたえていきたい。

高まるソフトウェア技術者へのニーズに対応するために、社内人材の職種転換をサポートする「キャリア転進プログラム」。

私たちの所属するモビリティエレクトロニクス事業グループでは、ソフトウェア開発の規模がどんどん拡大し複雑化していく中、ソフトウェア技術者の不足が深刻化しています。一方、モノづくりの事業は非常に成熟しており、今後、電動化が進んでいく中でスリム化が必要な事業もあります。そこで双方の課題を解決するための一つの手段として、社内での職種転換「キャリア転進プログラム」の検討を始めました。20年7月にソフトキャリア支援室が組織化され、準備期間を経て、2021年1月から本格的にプログラムの運営を開始しています。

このプログラムは、社員のキャリア自立・自律と開発を支援する「キャリアイノベーションプログラム」における、継続的な学習を支援する「リカレントプログラム」の一部として位置づけています。「キャリアイノベーションプログラム」は、ソフトウェア技術者をいかに質と量の両面で強化していくかという課題へ対処するために作った仕組みです。デンソークリエイトに在籍していた頃に培ったノウハウを活かしつつ、デンソーの課題に即した形にしています。まずソフトウェア技術者のスキルを可視化しました。そこから社員が自らキャリアを描き、学び続け、活躍することを支援します。プログラムにおいては、ソフト技術者としての適性を見極めるために、日本エス・エイチ・エルのオンラインアセスメント(WebCAB)も利用しています。

「キャリア転進プログラム」で、未経験者のポテンシャルを見極め、基礎教育を行い、実戦配備する。

「キャリア転進プログラム」の当初は組織の推薦だけでしたが、なかなか人数が増えなかったので、社内の公募制度も併用しています。応募者はハードウェア技術者だけでなく事務職も含みます。

応募者にはソフトウェア技術のリテラシーを向上するためのeラーニングとオンラインアセスメントを実施しています。オンラインアセスメントは、すんなりとソフトウェア的な技術を身につけられるというより、ソフトウェア的な考え方ができる人かどうかを見極める必要があると考えたためです。オンラインアセスメントとしてはWebCABを活用して、ソフトウェア技術者の適性を判断しています。そして、やる気と適性のある人に2カ月半の教育研修を行います。統計分析の結果、WebCABの得点と研修で実施するプログラミング言語テストの得点との強い相関が確認できています。また、結果リポートはご本人にも通知し、能力開発に役立てもらっています。

教育内容は、新人と同様にソフトウェア技術者として最低限必要なものだけにしました。このプログラムではソフトウェア技術者として共通に必要な基礎を学んでもらい、部門や製品によって必要な技術や知識は少しずつ異なるので、それらは配属後にOJTで学んでもらいます。

また、研修後、すぐにソフトウェアの現場でやっていけるかは分かりませんので、仮配属期間を設けて実際の業務を体験します。私たちもフォローして、本人と配属先がやっていけそうだとなったら正式に配属します。配属先は、会社のリソース計画をもとにいくつかの部署を提示します。その中で本人の希望も踏まえて決定します。応募から配属までに約半年で行っています。

年間約100名のソフトウェア技術者を輩出。活躍する社員も。

プログラム開始から約2年が経過し、現在は年間100名弱を輩出するペースです。プログラム出身者のなかには際立って活躍している人がいますし、いろいろなソフトウェア分野のイベントでもキャリア転進プログラム出身の方が出ていたりします。潜在していたソフトをやりたい人がその仕事に就けて活き活きと活躍されている様子を見るとよかったなと思います。そういう機会を提供して活躍や成長していくことに携われているのは1つのやりがいですね。

一方、途中で「やっぱり厳しいね」となる人もいます。華やかな仕事を思い描いて現場に入ると、思っていたのと違うと頑張れない人もいます。やってみて「こんな仕事だと思わなかった」となるとお互いに不幸になってしまうので、厳しいけれどもやりがいのある世界をよく理解してもらおうと説明していますが、それでも「やっぱり現実は違った」となる人はいます。ゼロにはできないとは思いますが、減らすことが課題です。仕事環境の大きな変化は誰にとってもストレッサーです。加えてプログラム参加者の職位が高い場合、受け入れ側がリーダークラスとしてのパフォーマンスを期待してしまい、それがプレッシャーになるケースもあります。どうケアするかを検討しています。

また、今後もソフトウェア技術者に求められるスキルは変化するため、教育内容をアップデートし、組織の要請にこたえていくことが必要になると考えています。

日本エス・エイチ・エルのアセスメントはデンソークリエイト在籍時の人材可視化から活用しており、人の特性を計測する仕組みとして信頼しています。今後は自社と業界平均との比較をしたいですね。また、プログラミングとマネジメントという主要な点だけでなく、様々な職種への適性を見極めたいと思っています。特に開発全体を見て指南していく人材である、ソフトウェアアーキテクトなどは、もともと素質がないとできない職務です。どんな人材か、日本エス・エイチ・エルの診断ツールで絞り込めたらと期待しています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

松波 里奈

ソフトウェア技術者の獲得は様々な企業で喫緊の課題です。その中でも今回は、高い専門性が求められる技術者の自発的な職種転換という先進的なお取組みに参画させて頂けましたこと、大変有難く思っております。「年間100名弱のソフトウェア技術者を輩出」という成果は、広瀬様、増子様がアセスメントデータの活用に留まることなく、キャリア自律促進のための前向きかつ挑戦的な取組みを続けたことによるものと感じております。今後もアセスメントの活用に留まらず意見交換させて頂き、効果的なタレントマネジメントの立案と運用のために尽力いたします。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

能力開発に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

配置・登用に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

関連する導入事例

関連するコラム

配属に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

関連する導入事例

関連するコラム

関連する導入事例

関連するコラム

キーワードは「スキルベース」です。職務を中心にする人事からスキルを中心にする人事への大きな変革がはじまっています。

本コラムでは、新しい人事の概念であるスキルベースについて解説します。

スキルベースの組織とは

スキルベースの組織とは、ジョブではなくスキルを中心とした人事管理を行う組織です。ジョブを一人の人が行う組織の最小単位と捉えるのではなく、一つのジョブをスキルの集合体と捉え、スキルと人を結び付ける考え方です。今までであれば一つのジョブと捉えられていた一連の作業を細分化して、スキルによって分類し、ある人が保有しているスキルに応じてジョブ自体を柔軟に変えてしまう組織人事のあり方です。ここでいうスキルとは、プログラミング、コーディング、データ解析、外国語などのハードスキルだけではなく、コミュニケーション、リーダーシップ、クリティカルシンキング、完遂能力、回復力などのソフトスキルを含んでいます。

なぜ、スキルベースが必要なのか

欧米でスキルベースが普及していく背景は以下の5つに要約できます。- 従業員の福祉に貢献する

コロナ禍を経て、人々は単に生活のための給料をもらうだけでなく、社会貢献と自身の成長を実感でき、人として尊重される企業で働きたいと強く考えるようになりました。スキルベースを導入することで従業員一人一人の強みを生かすことができ、スキルトレーニングによってエンプロイヤビリティを向上させることもできます。 - 市場や戦略の変化

スキルから仕事を再編成すれば、組織は変化する環境に対して迅速に対応できるようになります。コロナ禍で職務の変更を余儀なくされた人が多くいました。多くの人は新たな職務への適応に時間がかかったはずです。スキルベースを導入していれば、各従業員の持つスキルに基づいて新たな職務を創出し、より早く成果を出すことができていたでしょう。 - 人材不足

スキルベースでは、学歴や経験といった従来の指標にとらわれず人材の能力や学習・適応能力に注目して人を選ぶため、従来では採用できなかった人材を採用したり、候補者として社内選抜したりすることが可能です。スキル重視の企業は人材パイプラインを9.4倍増やすことができます。 - デジタル技術革新のスピード

生成AIの発達により職務の一部をAIに担わせることができるようになりました。職務に求められる役割とスキルが変化しているのです。私たちは人が行うべきタスクを再編成し、新しい職務を作り出さなければなりません。スキルベースはこのような職務の再編成に適したモデルです。 - 働き方の多様性に対応する

多くの人が自分のスキルを武器にしたフリーランスやプロジェクトベースの仕事をはじめています。また、企業で働く人であっても職務記述書に書かれた仕事だけをしている人は少数派です。特にエグゼクティブの大半は担当する部門や職務領域を超えて仕事をしています。

スキルベースの実践

スキルベースの実践においてはじめに着手すべき人事施策は3つあります。- スキルベースの採用

- スキルベースの選考プロセスを構築します。採用基準としては、資格や職務経験よりも、スキルや能力、適性を優先します。これにより未経験者を選考の対象とできるため応募者が増加し、採用人数を増やすことができます。 選考ではスキルベースのアセスメントや行動面接を活用し、スキル要件に照らして評価を行います。

- スキルベースの人事異動、登用任用

- 現有社員は組織と仕事の知識を持っており、自社のビジネスを熟知しています。外部から採用する人材に比べて即戦力になる可能性が高いことがわかっています。 スキルベースの社内公募や人事異動を活発に行うことで社内の人材流動性を高めることができます。社内の人材流動性を高めることは従業員のエンゲージメント向上、定着率向上、雇用コスト削減など、多くのメリットにつながります。

- リスキリング

- 経営戦略、事業戦略や人材戦略が変われば、組織の能力やスキル要件も変わります。 社員のスキル、能力、ポテンシャルを個別に把握できれば、より効率的にリスキリングの施策を打つことができます。また、変化に対応できる人材を把握し、個別の状況にあったリスキリングを行えば、育成投資の効果を高めることができます。

スキルベースの問題点

スキルベースは単にスキルによる人事管理というだけでなく、人事管理の根幹に影響を及ぼす大きな変革です。導入にあたっては以下の問題点があります。「スキルベースモデル導入の主な障壁」(デロイト、2022年)

- 旧来の考え方と慣行

- スキルに見合った報酬を与えることの難しさ

- 変化のスピードへの対応

- スキルをビジネスの優先順位に合わせることができない

- スキルによるマネジメントの複雑さと難しさ

- スキルの共通定義や分類法の欠如

- スキルに基づいてパフォーマンスを評価できない

- スキルデータの不足

- 効果的なスキル関連テクノロジーの欠如

- 採用担当者や受入れ部門のマネジャーが、スキルのある人材の見つけ方とスキルの評価方法を知らない

終わりに

私たち日本企業がジョブ型雇用の利点を活用しようと人事変革を進めている中、欧米企業はジョブで人を縛ることが組織運営の柔軟性を損なうとスキルベースというモデルを生み出しました。スキルベースの根底には、人それぞれの強みを生かすために職務を柔軟に変えるという発想があります。この発想、どこかで聞き覚えがあります。そうです。日本のメンバーシップ雇用の考え方です。組織のメンバーとして雇用した人材を生かすために柔軟に異動させ、仕事を作り、定年までその人の能力を最大限に活用しようとするこの考え方です。しかし、メンバーシップ型雇用は人材育成に時間がかかり、急激に変化する環境には適応しづらいモデルです。その点がスキルベースとの違いと私は考えます。スキルベースの導入にはアセスメントが不可欠です。スキルベースについて詳しく知りたい方は以下のリンクからeブックをご覧ください。

https://www.shl.com/hr-priorities/skills-based-organizations/

参考:

SHL ebook「How to build a skills-based organization」

Deloitte(2022)「The skills-based organization: A new operating model for work and the workforce」

本コラムでは、将来必要なスキルを持つ人材を確保する方法を検討する上で参考となる、SHLの白書「Skills of the Future and Where to Find Them(未来のスキルと、どこでそれらを見つけるか)」を一部抜粋してご紹介します。

変化し続ける世界とパワースキル

多くの研究では、AIが人間の社会的・感情的な知性や創造的・革新的なスキルを、他のスキルのように簡単に再現することは、難しいことを示しています。¹このことから、ソフトスキルや創造的・革新的思考がより重要になりつつあること、これらのスキルを持つ人材はAIの時代に活躍するであろうことがうかがえます。

人事領域の世界的なエキスパート、Josh Bersin 氏は将来の成功のためのXファクターとなるスキルを調査し、その結果を「パワースキル(PowerSkills)」のフレームワークにまとめました。²この調査によると、未来のスキルは技術的なものではなく、行動的なものです。

AIの最初の黄金時代が間近に迫っている今、ソフトスキルやAIを活用できるスキルを持つ人材の採用は人事にとって重要です。³

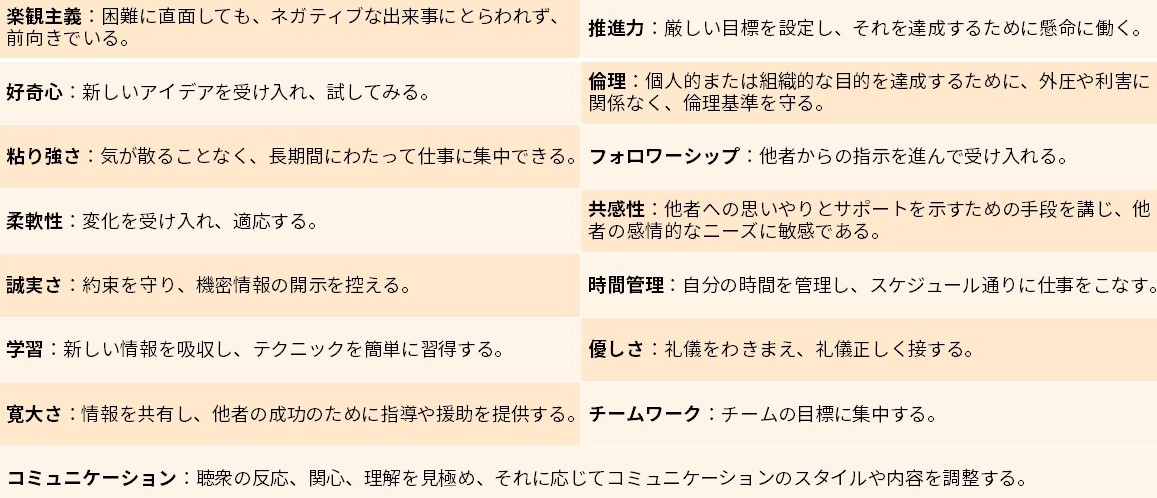

SHLは、「パワースキル」を人事の実務家が活用しやすいように、仕事ですぐに役立つスキルに焦点を当てて定義を追加し、15のスキルにまとめました。

調査データ

「パワースキル」を地域別、産業別、経年で調査するため、仕事に関連する96のスキルを測定するSHLのユニバーサル・コンピテンシー・アセスメント(UCA)⁴を「パワースキル」にマッピングしました。

サンプル総数:67,592人

地域別の内訳:ヨーロッパ(49%)、北米(20%)、インド(20%)、中東(6%)、アフリカ(3%)、アジア(1%)、オセアニア(1%)、中南米(1%)

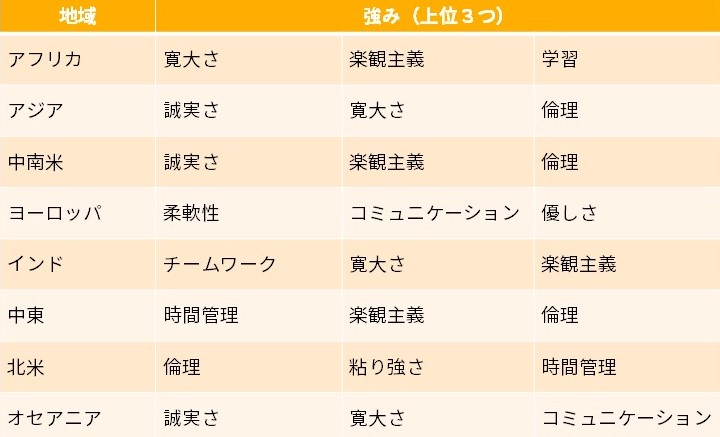

地域別

各地域の明確な強みを調べるため、各スキルで高得点域(候補者の上位3分の1)に入った候補者の割合を算出し、地域内で順位付けしました。以下は各地域の上位3つのスキルです。

各地域は独自の強みを示しています。採用担当者が必要なスキルを持つ候補者の確保に苦戦しているのであれば、そのスキルの高い他の地域から獲得することが考えられます。パンデミックで示されたように、地理的に離れていてもリモートで働くことができます。

比較的多く挙がっているのは、「楽観主義」「誠実さ」「寛大さ」です。一方、「共感性」「フォロワーシップ」「好奇心」「推進力」はどの地域でも上位ではありませんでした。しかし、業界によっては重要な強みとして挙がっています。

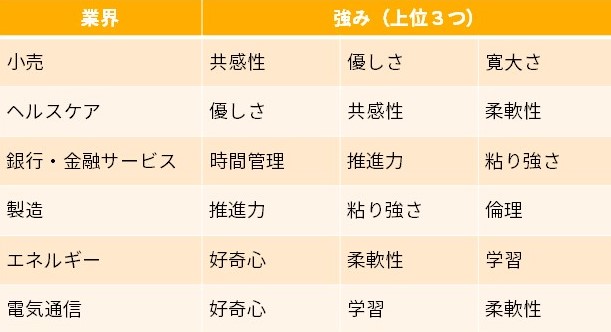

業界別

様々な業界の特徴を横断的に見ることで、採用担当者にとっての潜在的な人材パイプラインと働き手のキャリアパスが浮き彫りになりました。これらは特に、自動化の影響を受けやすい職務において重要です。既存のスキルセットを活用できる別の業界が分かるため、人材の流動性を高めるのに役立ちます。

自動化の進む小売業界の人材にとって、主な強みが共通しており成長産業となる可能性が高いヘルスケア業界が潜在的なキャリアパスとなります。同様に、銀行・金融サービス業界と製造業、そしてエネルギー業界と電気通信業では強み2つが共通しており、人材プールを共有できる可能性が高いです。

新たなパワースキル

最後に経年変化の傾向を調査しました。2021年(N = 7,692)と2023年の最初の3ヶ月間(N = 13,137)について、高得点の候補者の割合を比較し、増加幅が大きいものから小さいものへと順位付けを行いました。大半のスキルで高得点の候補者数が増加しました。上位3つは「粘り強さ」、「優しさ」、「時間管理」です。おわりに

複数の業界で、候補者の主な強みが共通していることが分かりました。チーム内のスキルギャップを埋めるのに苦労している採用担当者は、別業界の人材プールを活用することが有益です。別の地域へ目を向け、リモートワーカーを活用することも考えられます。過去2年間で「パワースキル」を持つ人材は増加しており、多数の応募者からスキルを持つ人を見極めるのは困難です。気付かないうちにチーム内でこれらのスキルが高まっている可能性もあります。

スキルをもつ応募者を迅速に見極めるために、また、チームの強みを把握しAI黄金時代におけるチームの成功を阻むスキルギャップを特定するために、アセスメントを活用しましょう。

白書の原文はこちらからダウンロード可能です。

¹ 2017, McKinsey Global Institute, Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages

² 3 2019, Josh Bersin, Let’s Stop Talking About Soft Skills: They’re PowerSkills

³ 2022, Research.com, Job Automation Risks in 2023: How Robots Affect Employment

⁴ UCA(Universal Competency Assessment)は、現在国内での取扱開始に向けて準備中です。 イギリスに本社を置くSHLグループによるTOBとその後の吸収合併により、日本エス・エイチ・エルは2023年9月29日に新たな歴史を歩み始めました。今回のコラムでは、この節目に改めて当社の歩みを振り返りながら未来への決意を新たにしたいと思います。

排除から登用の思想へ

まず、当社の創業の物語を紐解きます。創業社長である清水佑三は、当時、就職情報サービス事業を行っていた文化放送ブレーンで役員を務めていました。企業の就職試験として採用テストの事業も行っており、「人事テスト」に強い関心を持っていました。

清水は新たな人事テスト作りにあたり当時の労働省へのヒアリングなど様々な情報収集を行い、2つの原理原則にいきつきます。「一つは、そのテストが仕事の成否との関連についてのみ興味をもっていること。もう一つは(不適応予測値を出して、排除することに興味を持つのではなくて)適応する予測値を出して、登用することに興味を持つものであること」。

人事テストの範を探すために手にした『Tests』という医学・教育・産業など目的別にテストを解説する要覧の中で、清水はイギリスにあるSHL社のテストプロダクトと出会います。ビジネス場面で用いられるテストとして多数紹介されていたSHLのプロダクトは、どれも測定能力が細部まで明快で曖昧さがなく論理的に構成されており、プロダクト群全体を通して見えてくるテストづくりの考え方がまさに清水の原理原則と合致していたのです。SHLの社名は、創業者で心理学者でもあるサヴィル(Saville)博士とホールズワース(Holdsworth)博士の名前の頭文字をとったもので、このサヴィル博士に清水が手紙を書いたことから日本エス・エイチ・エルとしての歴史が始まりました。

1987年にSaville & Holdsworth Ltd.と株式会社文化放送ブレーン(当時)との合弁契約に基づき、両社の折半出資により株式会社エス・エイチ・エル ジャパンが設立され、日本でSHLのテストが販売されることになります。

清水の人事テストビジネスにおける信念、「排除ではなく登用のための人事テスト」は、「ビジネスにおける適材適所の実現」として今もなお私たちの根幹にあります。

当社の理念を表すプロダクトやサービス

合弁会社設立初期からパーソナリティ検査OPQ、知的能力テストとのパッケージであるGAB、コンピュータ適性テストCABが販売されていました。これらのプロダクトは、現在もあらゆる企業の適材適所を実現するツールとして活用され続けています。さらに、約30年前の1995年、各社ごとに採用基準を設計する採用基準策定サービス、客観面接のスキルを学ぶ面接技術訓練コースの提供を開始しています。まだ採用で「学歴不問」を打ち出し話題になる時代、当時の日本企業にとって主流であった属人的・慣習的な評価に一石を投じます。時代の変遷とともにビジネス環境は劇的に変化していますが、当社草創期から提供しているこれらのサービスが現在も十分活用されていることは特筆すべき点です。当社の理念を表したサービスが時代を超えて受け入れられているのは、その理念が普遍性を持った価値観であることを表していると言えるかもしれません。日本エス・エイチ・エルの更なる発展

その後も、価値観やモチベーションを測定するアセスメント、マネジメントのためのイントレイ演習や判断力アセスメント、組織文化測定など、様々なプロダクトを発売し続けます。並行して面接のトレーニングや基準設計に伴うデータ分析などのコンサルティングサービスも増えていきました。また、技術革新に伴いアセスメント実施形態も進化し続けています。日本の採用市場におけるインターネットの活用が進む2001年、当社は国内初となるWebテストをマイクロソフト社と共同開発し、リリースしました。近年では本人認証厳格化のニーズに伴いテストセンター方式のオンラインテストやプロクタリング(試験監督)機能を搭載した商品も発売しました。企業としては、合弁から14年後の2001年12月、当時の大阪証券取引所のナスダック・ジャパンに上場。上場初年度の売上は初の10億円を突破、50名を超える従業員を抱える企業へと成長していました。2007年、資本関係のあった株式会社毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)から現社長の奈良学が副社長として就任。2008年4月、創業者清水は逝去しました。「楽して儲けて尊敬される(効率的に働き、利益率が高く、社会に貢献する)」を社是とし、順調に事業は発展しながら、上場廃止前最後の決算では売上高35億円、取引社数約8,600社、従業員数は116名の企業へと成長しました。

ビジネスが益々グローバル化する中で、近年のビッグデータ活用、タレントマネジメント、ピープルアナリティクスなどの機運を追い風に、SHLグループの一員として当社の貢献できる余地は更に広がっていると考えます。

おわりに

私が入社した頃、すでに「全社員測定による社員の可視化」の必要性を清水は説いていました。昨今のピープルアナリティクスの話題に触れるたび、創業社長の先見の明に驚くとともに、時代が追い付いたなと当時を懐かしく思い返します。本コラムでこれまでの歴史を改めて振り返りながら、当社の成長を支えてきた先人たちに感謝と尊敬の念を抱きました。SHLを最初に見つけ日本に浸透させた創業者清水の功績は言わずもがな、社員たち(卒業した方も多くいますが)及び事業に携わった方々の不断の努力、そして何よりも、サービスと理念に共感し組織をより良くするためにご利用いただいた日本のお客様が、当社を共に作ってきたのだと思います。吸収合併によって、当社のグローバルでプロフェッショナルなプロダクト・サービスの浸透を更に加速させ、みなさまのよりよい組織作りのため最大限貢献したいと思います。

参照:清水佑三(1988). 「排除の思想」から「登用の思想」 人事工学研究シリーズ①「排除の思想」から「登用の思想」へ, 28-39