関連する導入事例

関連するコラム

このシンポジウムのLIVE配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

・前年と比較し、現在の内定受諾率は?

・26卒採用の検討事項として、関心が高いものは?

今回は、この視聴者アンケートから見えてきた各社の来期採用に向けた課題と、当社でご支援できる対応策について解説します。

25卒採用の現状と26卒採用に向けた課題とは?

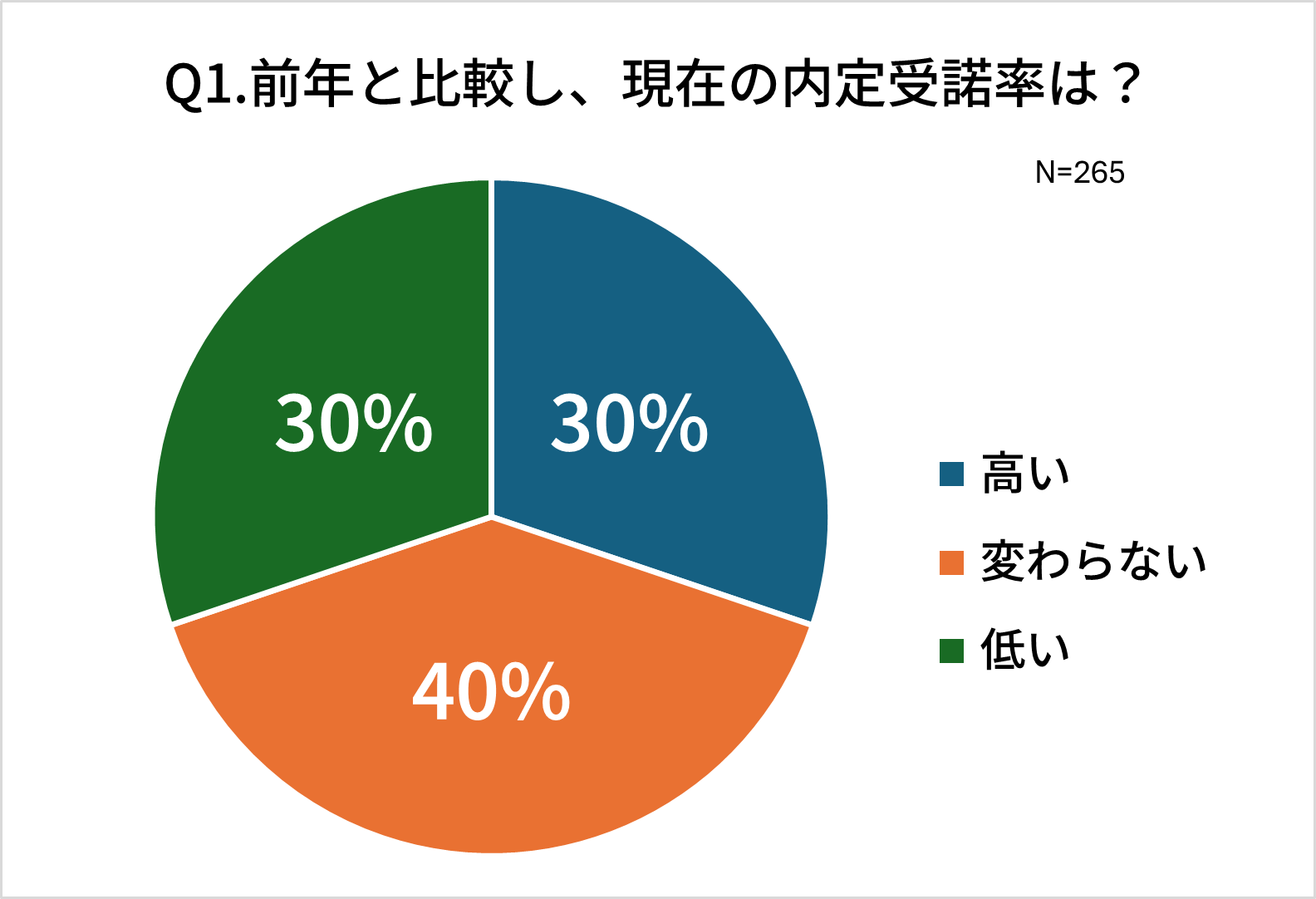

シンポジウムのパネルディスカッション冒頭に回答いただいた、2つの質問の結果です。Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

少子化と人材流動性の高まりを受けて、新卒採用が売り手市場と言われている昨今、早期に多くの学生が内定を持っていることが度々話題となっています。各社の実際の内定受諾状況はどうだったのか。回答は見事に分かれました。変わらないが全体の4割、高くなった/低くなったがまったく同じ30%。内定受諾率が世の中全体で特定の傾向を持っているとは捉えられませんでした。6月末時点での内定受諾率は各社各様であり、業界、企業規模、選考スケジュール等の様々な要素が影響しているだろうことが推測されます。

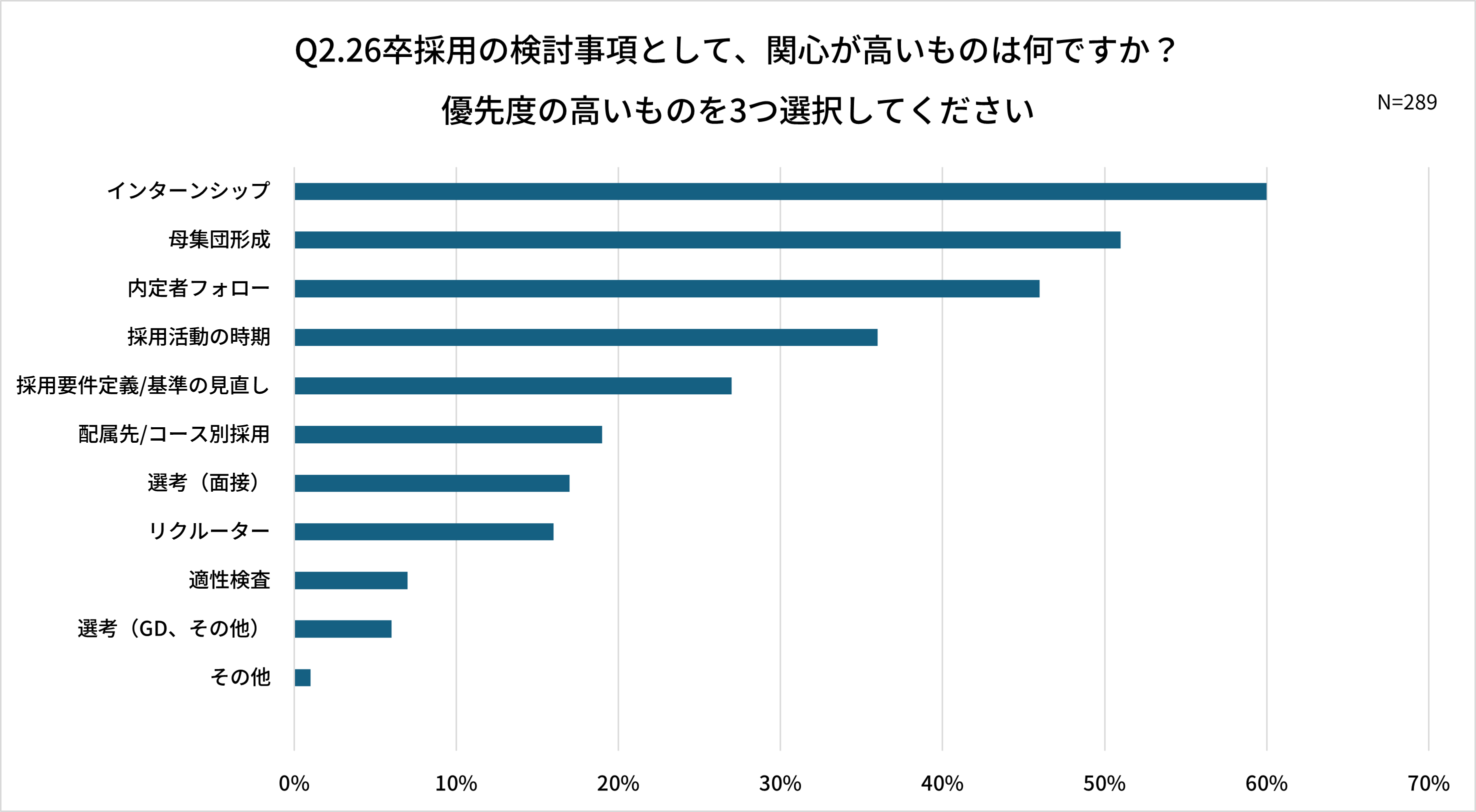

Q2. 26卒採用の検討事項として、関心が高いものは何ですか?

一方、来期に向けた課題は一定の傾向が見られました。関心事項の高い上位3項目はインターンシップ、母集団形成、内定者フォローでした。多くの学生と企業にとって最初の接点となるインターンシップ、そのインターンシップも含まれる母集団形成全般、そして工夫を重ねた末に確保した内定者を入社まで導くフォロー施策。採用活動の「始め」と「終わり」が特に課題として認識されており、まさに人材獲得競争の激化が背景にあることがうかがえます。

3つの課題と対処法

上位3つの関心事項は、アセスメントを主力とする当社事業は一見関係が薄いように見えるかもしれません。しかし、それぞれアセスメントの活用が可能です。- インターンシップ

- 採用選考は、ひと昔前の「企業が学生を選抜するもの」ではなくなっています。「選び選ばれる関係」「学生のキャリア観に寄り添う」といったキーワードがシンポジウムでも挙がりました。まさにこの考えに基づき、インターンシップは職務体験による仕事や会社理解を促す機会を提供しています。マッチングという観点では、企業側の情報を理解するだけでなく、応募者も自分自身を理解していることが重要です。自分はどんなことが得意で、何をしたいか。インターンシップの機会にOPQやV@W、MQなどを実施し、ぜひ学生にフィードバックしてあげてください。学生自身の行動特性、価値観、モチベーションリソースが可視化され、就職活動に大いに役立つことでしょう。加えて、自社の業務や組織風土などもうまく言語して、各種アセスメントの項目と結びつけながら解説することで、向いている人の背中を押し、またそうでない人のセルフスクリーニングを促す効果も期待できます。

- 母集団形成

- 人材獲得競争が激化している現状では、そもそも欲しい人材が応募してくれない、選考に進んでも辞退してしまう、という課題があるかもしれません。一見アセスメントでの解決が難しそうですが、改めて、この「欲しい人材」を見直すことが母集団形成における課題解決の糸口になるかもしれません。画一的な人物像が採用活動において機能しなくなっているのであれば、人材像をスキルベースで定義するのも一手です。人物像をスキルに分解することで、これまでターゲットとみなしていなかった集団が特定のスキルを持つ新たなターゲットになるかもしれません。今までの型にあてはまらない人たち、取りこぼしていた人たちを見直し、新たな母集団形成につなげられる可能性を秘めています。仕事に必要なスキル、応募者のスキルの可視化はアセスメントが活用できます。

- 内定者フォロー

- 内定後、入社までの期間も継続的な「相互理解」の機会が必要です。インターンシップの対応策でご紹介した、各種アセスメントでの自己理解促進はこの場面でも役に立ちます。さらに、細やかなフォローをするために、リクルーターや先輩社員との相性を各種アセスメントから予測することも可能です。相性の考え方は大きく2つあります。「①自分と似たコミュニケーションをとる」、「②自分と相互補完的な特徴を持つ」です。 実施にあたって、学生と面談する社員やリクルーターに事前にOPQを受検してもらいます。学生のアセスメント結果から、希望する職種やキャリア、性別など属性情報のほか、個人特性の相性もふまえて、より個別的なコミュニケーションが可能になります。

おわりに

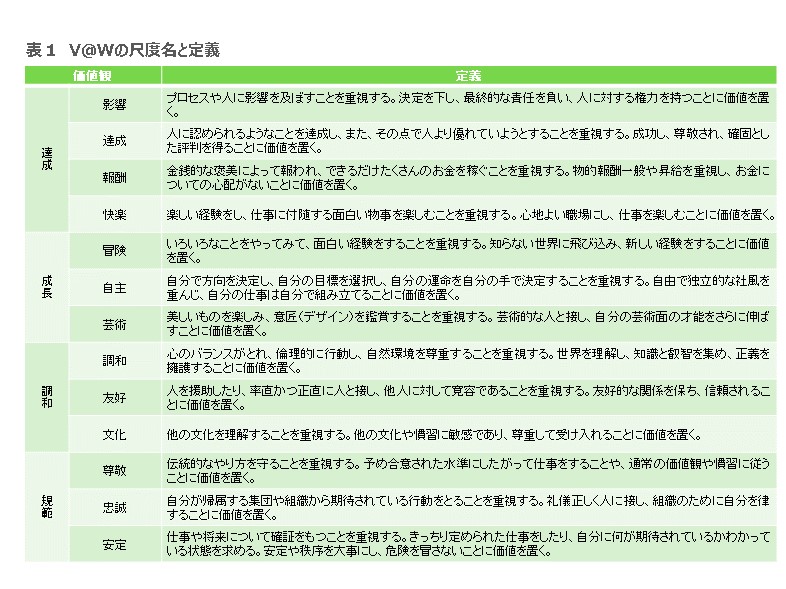

25卒の採用選考が続いている中、すでに多くの企業が来期の採用に向けても計画を進めています。他ではなかなか聞けない各社の事例とともに、本コラムが採用活動の改善のヒントになれば幸いです。1年ほど前の本コラムで、「キャリア・アンカー 」が紹介されました。キャリア・アンカーとはキャリアを選択する上での拠り所となるもので、得意なこと、やりたいこと、意味と価値を感じられることについての自己概念です。自己概念は、能力、意欲、価値観などによって構成されており、その価値観を測定するSHLツールがValue@Work(以下V@W)です。 V@Wは職業価値観を13尺度で測定します。(表1)

職業価値観とは、職務上いかに行動すべきかについて個人が抱く比較的永続的な信念です。人はこれを通じて自分の職務や仕事環境を様々に評価し、その結果が様々な態度や意見、行動となって現れます。つまり、職業価値観は、職業選択、職務満足度やモチベーション、延いては勤務態度や業績などに大きな影響を与えます。

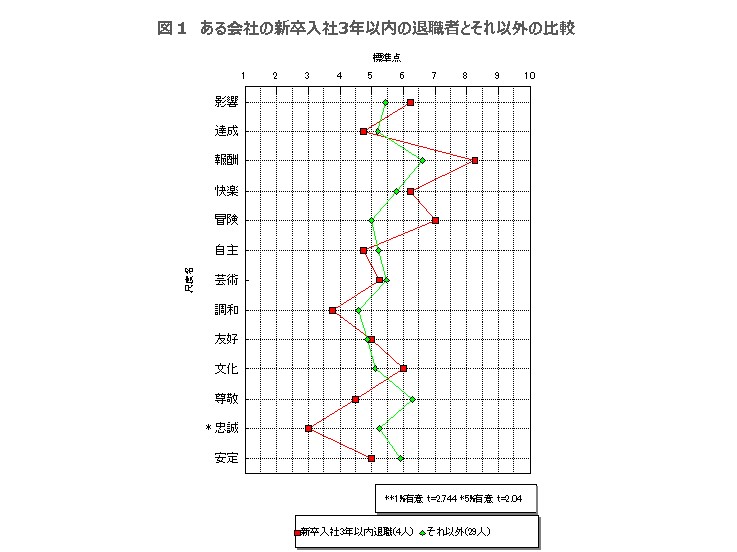

活用事例1:若手社員の早期離職①

たとえば、「若手社員の早期離職」の問題にも価値観が絡んでいます。図1は、ある会社の入社3年以内の若手社員について、退職者と在職者の入社時のV@Wの平均値を比較したものです。人数が少ないので、こういうプロファイルの人は退職しやすい、という確固たる結論を導くことはできませんが、この会社の風土との関係で思い当たるところ、改善したいところについて社内での議論を深める一助になったそうです。

活用事例2:職務業績との関係

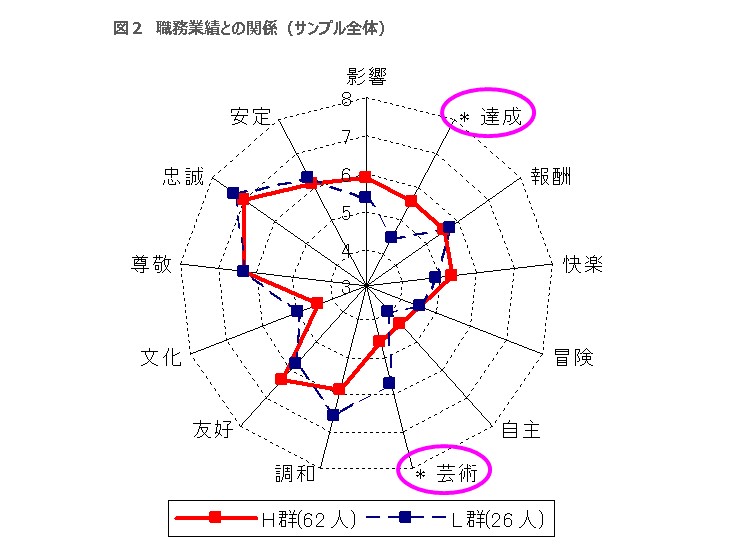

もう一つ、V@Wの活用事例をあげましょう。職務業績との関係を分析した事例です。 製造および小売業界3社の営業職社員165名にご協力いただきました。業績評価データに基づいてサンプルをH(高評価)、M(中評価)、L(低評価)の3群に分け、それぞれのV@Wの平均値を比較したのが図2です。「達成」と「芸術」で有意差が見られました。H群が成功すること、それによって評価を受けることに価値を置いているのは、営業職という職種を考えると頷ける結果です。

それでは、その「達成」価値観が低い人は営業職として不適格だと言ってしまってよいのでしょうか?

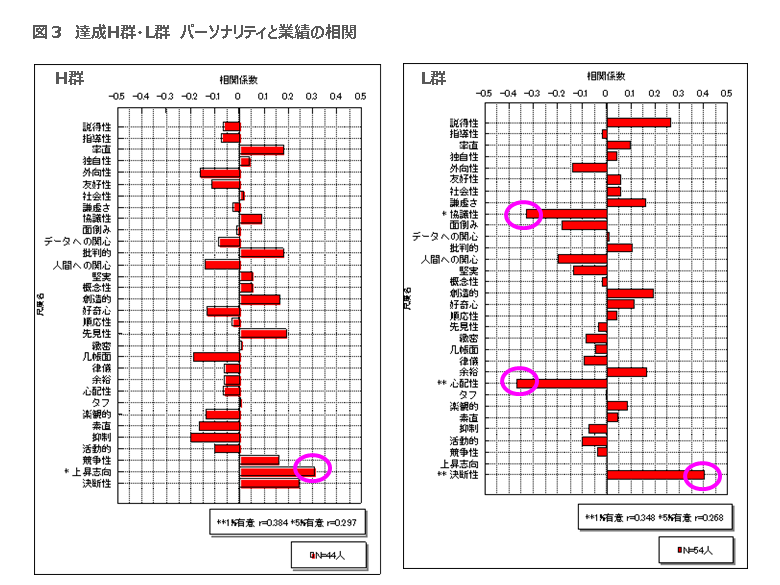

サンプルの165名はパーソナリティ検査OPQも受検していました。そこで、165名を、「達成」価値観7点以上の群(達成H群)と4点以下の群(達成L群)に分けて、それぞれで業績とOPQの相関を調べました。その結果が図3です。

図3の二つのグラフを比較すると、32尺度中16尺度で相関の方向が逆転しています。つまり、「達成」価値観の高低によって、業績に関連するパーソナリティ特性が大きく異なる、それぞれのやり方がある、ということです。

具体的に言うと、達成H群では、「上昇志向」の尺度が最も効いていました。一方、達成L群では、「上昇志向」は関係なく、「決断性」「心配性(-)」「協議性(-)」に有意差が見られました。「達成」価値観が低くても、大事な場面でも落ち着いていて自分で素早く決断する人は業績が高い傾向がありました。

上司が指導する際、これらのポイントを踏まえると、より効果が上がる可能性があります。

活用事例3: 若手社員の早期離職②

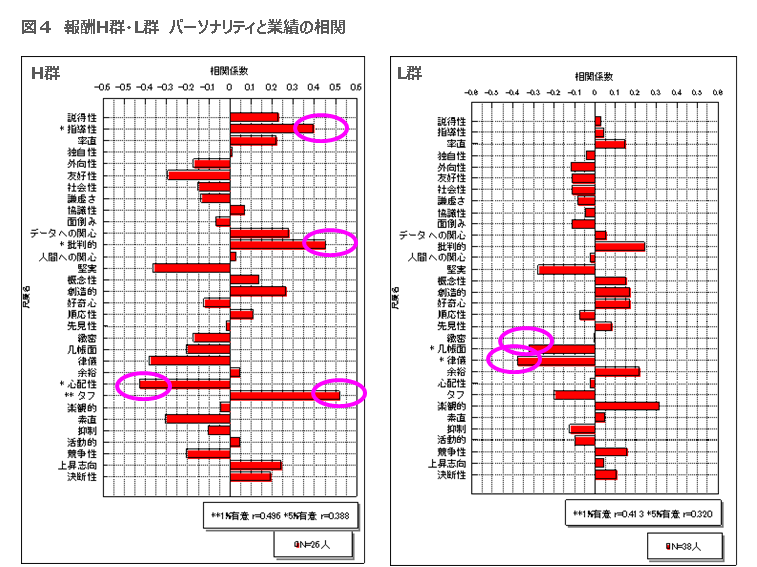

もうひとつ分析結果をご紹介します。「若手社員の早期離職」の1つの原因として、給与水準が取り上げられることが多いです。先の図1でも、「報酬」価値観の平均値は、在職者より退職者が高いという結果でした。しかし、給与を上げることは個々の管理職の立場では難しいです。では、「報酬」価値観の高い人をどう指導すべきなのでしょうか?サンプルは製造業99名です。V@Wの「報酬」の7点以上を「報酬H群」、4点以下を「報酬L群」として、それぞれのグループで業績とOPQの関係を調べた結果を図4に示します。

報酬価値観の高いグループで、業績と相関していたのは「タフ」「批判的」「指導性」「心配性(-)」です。グループのリーダーの役割を与えることが考えられます。一方、報酬L群で業績と相関していたのは、「几帳面(-)」「律儀(-)」です。指導において細かいことを言わないほうがよいかもしれません。

おわりに

以上の分析結果は、限られたサンプルに基づいた結果であることにご留意ください。価値観は人の持ち味の比較的表層にある概念ですので、組織風土との関連が強く、組織によって結果が変わる可能性が高いです。ただ、価値観を測定することで、従来のパーソナリティと職務行動の関係分析に新しい視点が加わります。人事データの1つに職業価値観を加え、それぞれの組織で分析・考察することをお薦めします。(参考文献)

堀博美・小川友美(2010)職業価値観測定の意義に関する一考察 ~職位・職務業績との関係~ 日本産業・組織心理学会第26回大会発表論文集

はじめに

コロナ禍で私たちの働き方は大きく変化しました。この変化は少なくない人に自分のキャリアについて考えるきっかけを与えました。例えば、リモートワークの増加により、オンラインコミュニケーションの利便性を実感したり、会社の仲間や顧客との対面コミュニケーションの重要性を実感したり、家族との時間が増え家庭生活の幸せを実感したり、といったことに気付き、自分が求めているものが何か、それをかなえる仕事や働き方はどんなものなのかが今までよりもはっきりしてきたのではないでしょうか。さらに深く仕事や働くことに対する自分の考えを探索していきたいと考えている方にぜひご紹介したい概念があります。キャリア・アンカーです。

本コラムでは、働くことに関する自分の拠り所となるキャリア・アンカーについて述べます。

キャリア・アンカーとは

キャリア・アンカーとは、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で教授を務めておられたエドガー・シャイン博士の提唱したキャリアに関する概念です。キャリアを選択する上での拠り所となるもので、得意なこと、やりたいこと、意味と価値を感じられることについての自己概念です。この自己概念は仕事経験を通じて成熟し、確固たるものに育ちます。自らの能力、動機、価値観をよく理解できるようになるまでには10年以上の職務経験が必要と言われています。人は仕事の経験が増えると選択の機会が増えます。この選択を通じて自分の持ち味や動機と重要な価値観に気付くのです。職務経験のない人でも自分のパーソナリティや興味関心、やりたいことはわかっていますが、自分のどの能力、動機、価値観がどの程度重要であるかは実際に複数の仕事を経験しなければわかりません。難しい選択を迫られてはじめて自分にとって本当に大切なものを判断できるようになるのです。

仕事の経験とフィードバックを繰り返すことにより自己洞察が進むとキャリアに関する強固な自己概念が作られます。そしてこの自己概念はキャリア・アンカーとして長期的なキャリアの拠り所となります。

キャリア・アンカーは何が私で、何が私ではないという感覚を与え、自分が本当にやりたいことは何かを考えるための手助けをしてくれます。また、キャリア・アンカーはどんな難しい決断を迫られても放棄することのない自己概念です。人は様々な事情を抱えて仕事をしていますので、必ずしもキャリア・アンカーに即した仕事をしているわけではありません。本当は自分らしくない仕事、本当にやりたいこととは異なる仕事であることを自覚しながらも現実のニーズを踏まえ折り合いをつけながら仕事をしています。だからといってキャリア・アンカーが無意味なわけではありません。人は外的な制約がなくなるとキャリア・アンカーを実現しようとするからです。

キャリア・アンカーはシャイン博士の行った管理職のキャリア形成に関する研究から導き出されました。人のキャリアにおける選択や出来事に対する感じ方に一貫性があり、自分に適していない仕事につくと自分に適した何かに引き戻される経験をした人が多くいたことからアンカー(錨)と名付けられました。

キャリア・アンカーの種類

キャリア・アンカーには8つのカテゴリーがあります。どのカテゴリーも大切なものですが、人によってどうしてもあきらめることができない重要なものが異なります。1.専門・職能別コンピタンス

このカテゴリーをアンカーとする人は特定の仕事に対する才能と高い意欲があり、専門家であることに満足感を持ちます。専門外の分野に移されると満足感が低下し、元の分野に戻りたいと考えます。

得意な専門分野と職能分野によってアイデンティティーを形成し、その分野での能力に磨きをかけます。自分の才能を生かせる挑戦的な仕事を好みます。

専門職として昇進したいと考え、ゼネラルマネジャーになりたいと思いません。

ボーナスやストックオプションより絶対的な給与水準をはっきりと決めて欲しいと考えます。

2.全般管理コンピタンス

このカテゴリーをアンカーとする人は経営管理そのものに関心を持ち、ゼネラルマネジャーになりたいと考え、そのために必要な能力を身に着けてゆきます。組織の責任ある地位に就き、全体の方針を決定し、組織の成果を左右してみたいと考えます。

高い立場でリーダーシップを発揮し、組織の成功に貢献し、高い収入を得ることが喜びです。

自分の立場を序列、肩書、給与、部下の数、予算の大きさで判断します。ボーナスやストックオプションのような報酬を好みます。高いレベルへの昇進のため上司から認められることを重要と考えます。

3.自律・独立

このカテゴリーをアンカーとする人はどんな仕事をする時も自分のやり方を優先する人です。組織での生活を非合理的で自分のプライベートを侵害するものと考え、会社から独立したキャリアを求めます。組織に所属する場合でも自律的な専門職を指向し、自律的に仕事ができる環境に落ち着こうとします。

自分の専門分野を明確にして時間を切って仕事をします。細かく監督されることには耐えられません。目標が明示され達成の方法が一任されることを望みます。

昇進のメリットを自律性の幅が広がることと捉えているため、自律性が制限される昇進を断ることがあります。

4.保障・安定

このカテゴリーをアンカーとする人は安全を感じ、将来を予測でき、ゆったりとした気持ちで仕事をすることを最優先する人です。

終身雇用で不況でも人員削減をしない会社を求めます。自分の将来を進んで会社に委ね、終身雇用の代償としてどのような会社の指示にも従います。年功制の報酬昇進制度を好みます。仕事のやりがいなどの内発的報酬よりも、給与や福利厚生などの外発的報酬に関心を持ちます。

安全の保障が得られさえすれば、到達できる職位がどのレベルであっても満足します。また、自分の才能が生かされない仕事をしていても仕事以外でその才能を発揮できればよいと考えます。

5.起業家的創造性

このカテゴリーをアンカーとする人は新しい事業を起こしたいという欲求を人生の早い時期から持っている人です。新しい組織、製品、サービスを創造したいという衝動を持ち、自分の生み出したもので経済的に成功することを重要と考えます。

オーナーになることが最重要課題です。自分が成し遂げたことを世に知らしめるために富を求めます。

権力と自由を欲し、創造性を発揮できる役割として研究開発のトップや取締役会の会長などを望みます。自己中心的なところがあり、自分が目立ち世間から認められたいと考えます。

6.奉仕・社会貢献

このカテゴリーをアンカーとする人は自分の大事にしている価値観を具現化するために仕事をします。世の中をよりよくしたいという欲求で仕事を選びます。医療、看護、社会福祉、教育、聖職など人を助ける専門職を好みます。

組織や社会をよくするため、影響を与えることが可能な仕事を求めます。金銭的な報酬よりも影響力のあるポストに就きたいと考えます。自分の価値を組織のできるだけ高い地位の層に理解されることを望みます。

7.純粋な挑戦

このカテゴリーをアンカーとする人は何事にも誰にでも打ち勝つことができると考えている人です。

皆が出来ないと言っていることをやり遂げることにやりがいを見出すため、困難な問題に直面する仕事を求めます。競争し勝つことに価値を置き、挑戦することが唯一のテーマです。

自己を試す機会に満ちた組織には忠誠を尽くしますが、挑戦の機会がないと退屈しイライラします。野心を持っていない人とはうまくやっていけません。

8.生活様式

このカテゴリーをアンカーとする人は生き方全般の調和がとれていることを重視します。単にワークライフバランスをとれるだけでなく、生活様式全体を調和させたいと考えます。

自分の都合に合わせた働き方を可能にしてくれる組織のために仕事をしたいと考えています。単に柔軟性のある勤務形態を求めているのではなく、組織が個人と家族を尊重し、対話する姿勢を持ってくれることを望んでいます。

個人や家族を含む生活の調和のため転勤を嫌がることがあります。

キャリア・アンカーの使い方

まずは自分のキャリア・アンカーが何かを把握します。方法としては専用の質問票とインタビュー手法を使います。次に現在の職務を分析し、自分のキャリア・アンカーとどのような関係を持っているかを明確にします。自分の能力を活用できているか、自分の欲求を満たしているか、意味と価値を感じているかを確認します。

そのうえで将来を充実したものにするための計画について考えます。現在の仕事をどのように調整すればキャリア・アンカーとの適合度が高まるか、どのような教育や経験が必要か、などについて検討します。

おわりに

社員のキャリア開発はタレントマネジメントにおける重要な取り組みの一つです。近年日本においても1on1ミーティングなどを通じて実践している企業が増加してきました。キャリア開発を進めていく上でキャリア・アンカーは参考になる概念です。そして、この自己概念は能力、動機、価値観によって構成されていると申し上げました。

当社のアセスメントツールであるパーソナリティ検査OPQ、モチベーション検査MQ、価値観検査V@W(ヴァリューズアットワーク)は、まさにコンピテンシーポテンシャル、モチベーションリソース、価値観の自己概念を定量的に捉えるツールです。これらツールがキャリア・アンカーとともにキャリア開発の一助になれれば幸いです。