テストに役立つサービス

アセスメント

玉手箱Ⅰ

短時間のアンケート回答でポテンシャルの予測値と面接時のチェックポイントを出力します。受検人数制限がなく新卒採用の母集団形成や初期選考に効果的に活用できます。

Read More

関連する導入事例

関連するコラム

配属に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

リーダー育成に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

関連する導入事例

関連するコラム

インターンシップに役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

人材要件定義に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

人材アセスメントに対しての疑問

なぜ多くの企業が人材アセスメントを各人事施策に活用しているのか。そしてその必要性はどこにあるのか。それらの疑問に対して、ルメルト著:『良い戦略、悪い戦略』(2012年)に書かれている「良い戦略」をもとに考えていきたいと思います。良い戦略の基本構造

まずは、著者の考える良い戦略の基本構造とは何か。曰く、良い戦略とは下記3つの要素を含んでいます。(以下、著書より引用)

①診断

➡状況を診断し、取り組むべき課題をみきわめる。良い診断は死活的に重要な問題点を選り分け、複雑に絡み合った状況を明快に解きほぐす。

②基本方針

➡診断で見つかった課題にどう取り組むか。大きな方向性と総合的な方針を示す。

③行動

➡ここで行動と呼ぶのは、基本方針を実行するために設計された一貫性のある一連の行動のことである。すべての行動をコーディネートして方針を実行する。

上述の3つの要素を人事戦略立案の場面で想定してみると、「診断」は現状の経営状況やそれに関わる外部環境、ステークホルダーの関係性の変化などを的確に捉え、その企業にとって致命的な課題を人事的側面から認識すること。「基本方針」はその診断で認識した課題に対してどのような施策が効率的かつ効果的にポジティブな影響を与えるのかを考え方針を決めること。「行動」はその決めた方針に従って必要な資源やその配分を整理し、方針の実行に移すことだと言えるでしょう。

一見当たり前に見える要素ですが、これまでのクライアントからのご相談などから、決してすべての戦略が上述3つを満たしているわけではないと考えます。著書内では、良い戦略に対して「悪い戦略」(上述3要素を満たしていない戦略)と呼ばれていますが、なぜその悪い戦略が現実に存在してしまうのかが書かれています。つまり、悪い戦略がはびこってしまう背景には、現状の分析や調査にはかなりのハードワークが求められるからであり、そんな“重く面倒な”ことなどしなくても戦略は立てられるという願望もあるそうです。当然のことですが、正しく「診断」ができなければ、その後の正しい「基本方針」の決定や正しい「行動」はできません。

人事戦略の基本方針を打ち出す際の一番の土台となる「診断」について、様々な視点から分析することが重要になりますが、その一助となり得るのは人材アセスメントであると考えます。

人事戦略の基盤となる「診断」へのアセスメント活用

現状を分析し課題を見つけ出す手法は様々ありますが、人事戦略に関連する現状分析という文脈では、その企業が抱える人材についての可視化が肝となります。言わずもがなですが、そもそもどのような人材が組織に存在するか、それは経営戦略を遂行する上で必要十分なリソースか、今後中長期的にどのような人材が必要か、また今いる人材をどのように育成すべきなのか等を適切に把握しない限り、現状の課題を診断することは困難です。また、人材の可視化に用いる尺度(物差し)も重要となります。基準が毎回異なる物差しであれば、いくら定量的に物事を推し量ろうとしても意味を成しません。そこで人材可視化の一助となり得るのが、アセスメントによる人材の定量化です。今日では多種多様なアセスメントが存在していますが、裏を返せば企業の人材可視化ニーズの高さを物語っています。

人材アセスメントの活用により、社員のコンピテンシーやポテンシャルをデータ化することで下記のような情報を得ることができます。

―現状の人材ポートフォリオ

―自社のハイパフォーマーや活躍人材の特徴

―各ポジションやポストでの要件

―開発や育成が必要なコンピテンシー(能力) etc.

上述のような情報を基に、現状の人材を適切に把握しその後の人事戦略・各種施策へと繋げていくことが可能となります。例えば、人材ポートフォリオを作成後、キーポジションの要件を満たす人材が社内に存在しなかった場合、採用を見直し外部から補填するか、ポテンシャルのある社員に対して育成や研修を実施しプロパーの社員を登用するのか等、見えなかった重要な課題を浮き彫りにし、今後の基本方針を決定する指標ができます。

なお、人材可視化のための当社アセスメント(OPQや万華鏡)についての詳細は他ページの『SHLのキーテクノロジー「OPQ」とは』や『マネジャー&シニアマネジャーノルム搭載!アセスメントツール「万華鏡30」』をご参照ください。

最後に

著書曰く、「良い戦略」は良い「診断」から始まります。現状をいかに分析し課題を見出せるかは大切です。前述した通り、人材の可視化はハードルが高く、コストもかかる面倒な作業となる可能性から、わかってはいてもなかなか手が出せず効果的な「診断」をできずにいる企業があることも実情です。しかし、人事の「良い戦略」を導き出すためにはその要素は必要不可欠です。まずはその一歩として、ぜひこの機会に人材アセスメントを「診断」に活用いただくのはいかがでしょうか。参考文献:リチャード・P・ルメルト. 良い戦略、悪い戦略. 日経BPマーケティング, 2012, p.410 組織が高い生産性をもってパフォーマンスを発揮するには、個々人のスキルや専門性だけが重要なわけではありません。チームメンバーをどのように構成するかによって、チーム、そして組織のパフォーマンスは大きく影響を受けます。

今回は、ベルビンの8つのチームタイプの概念をご説明するとともに、OPQのデータからチームビルディングでおさえるべきポイントついて考察します。

■ベルビンのチームタイプ

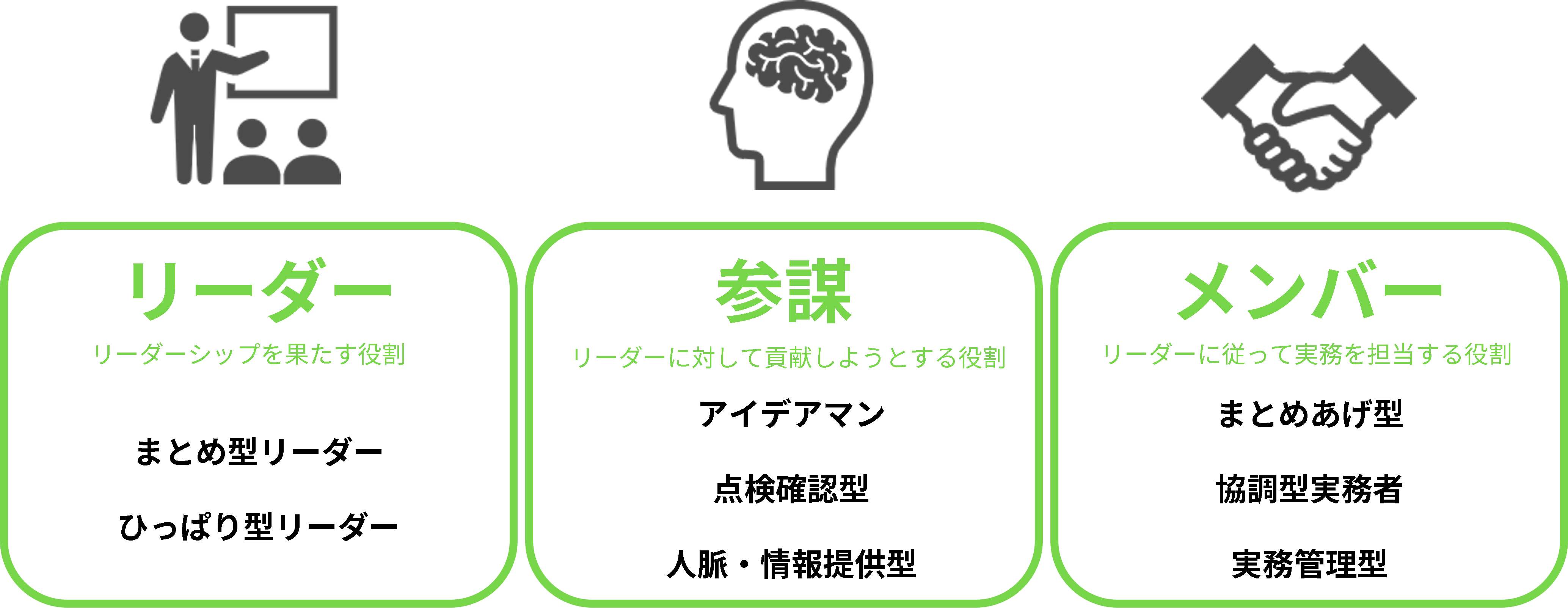

1981 年にメレディス・ベルビンが行った「チームタイプ」に関する調査があります。チームタイプは後述する8つのタイプがあり、それぞれがグループ全体の成果に重要な役割を担っています。メンバーのタイプが分散しているチームのほうが、ある1つのタイプばかりのチームよりも、チームとして高い成果を上げる傾向があります。OPQでは、各チームタイプの可能性をパーソナリティから予測することが可能です。まとめ型リーダー

・チームとしての目標を設定し、役割を決める。

・チームのメンバーをまとめ、議論の進行を陰で支える。

引っ張り型リーダー

・メンバーの競争心に刺激を与え、目標達成に向けてチームを引っ張る。

・何らかの局面をもたらすが、メンバーにはネガティブな印象をもって受け取られることがある。

アイデアマン

・創造力と知性があり、独自のアイデアを生み出す。

・問題の本質に目がいく。

点検確認型

・適切かつ冷静で分析的な意見を提示する。

・議論が誤った方向に進まないよう、軌道修正をする。

人脈・情報提供型

・積極的にメンバーに働きかけ、妥協点を探る。

・チームの外で得た知識を議論に応用できる。

まとめあげ型

・問題点によく気がつく。細かいことに注意を払うことができる。

・妥協を許さない。仕事を完遂したがる。

協調型実務者

・チームの和をつくる。他人の意見をよく聞き、それを踏まえた発言をする。

・強烈な自己主張はせず、人あたりがよい。

実務管理型

・決定事項や戦略を実際の作業手順に落とし込むことができる。

・目的遂行のための論理的で秩序だった方法をチームに提示する。

この8つのチームタイプは大きくリーダータイプ、参謀タイプ、メンバータイプの3つに大別できます。

OPQから考察するチームビルディングでおさえるべきポイント

構成メンバーが8つのタイプにきれいに分かれれば理想的ですが、現実にはそううまくはいきません。チームやプロジェクトのメンバーが8名未満であることも往々にしてあるでしょう。加えて、一人の人間がたったひとつのタイプに属するということも現実にはあまりないことです。OPQから算出するチームタイプの尺度得点を見ても、複数のタイプに該当する場合があります。当社で、OPQから算出される尺度得点の内部相関を検証したところ、以下のような傾向が見られました。正の相関があったことから

・まとめ型リーダーは人脈・情報提供型も担いやすい

・まとめあげ型は実務管理型も担いやすい

・点検確認型は実務管理型も担いやすい

※この逆も言える

負の相関があったことから

・ひっぱり型リーダーと協調型実務者は相反する

・人脈・情報提供型と点検確認型は相反する

・人脈・情報提供型とまとめあげ型は相反する

また、アイデアマンは他のタイプと比較すると、内部相関が高い尺度がありませんでした。

これらの結果をふまえて、チームメンバーの構成は以下を意識するとよいでしょう。

✓まとめ型リーダーのチームには、実務を助ける点検管理型、実務管理型を入れる

✓ひっぱり型リーダーのチームには、参謀のいずれかのタイプと協調型実務者を入れる

✓どのチームにもアイデアマンを入れる

おわりに

「チームタイプ」は分かりやすい概念ですが、タイプ分類による特徴の単純化という落とし穴があります。チームビルディングにうまく応用するには、タイプにあてはまるか否かの二択で判断するのではなく、それぞれの役割をどの程度担う可能性があるかというアプローチが重要です。OPQは、パーソナリティは個人の特性の組み合わせであるという考えに基づき開発されています。複数のチームタイプの可能性を予測したい場合は、OPQが有用ですので、チームタイプの得点を搭載する万華鏡30やOPQのオプションリポートCHXをぜひご利用ください。 事業環境が激しく変化する中で、企業の人材育成に変化の兆しが生まれています。階層別研修に代表される一律の研修から、個々の従業員がそれぞれの立場で必要な能力を主体的に獲得しながら、業務の中で能力発揮することを促す個別化された育成への移行を多くの企業が模索しています。背景

かつての人材開発部門は、研修体系を作ることが重要ミッションでした。全従業員に対して平等に学びの機会を提供するためです。これは企業独自のスキルやネットワーク構築を促すのに最適であり、安定的な経営環境では効果的な方法であると言えます。しかしながら、環境変化が激しく常に新しい学びが必要な昨今の状況では、予め学習内容を定義することが難しくなりました。加えて、従業員の価値観が多様化し、幹部育成を前提とする研修が機能しづらくなってきました。これが、従業員が主体的な学ぶ仕組みの構築に取り組む企業が増えた理由です。成長とは

仕事における能力の獲得が成長です。具体的には「職務経歴書に新たに書ける項目が増えている状態」とも言えます。単なる経験の振り返りによる理解ではなく、成果創出の再現性が高まっていることが重要です。

成長を促進するために必要なこと

「ローミンガーの法則」では、人の成長に役立つ要素の7割は経験、2割は薫陶、1割が研修です。経験は人の成長に大きく影響します。そして、この経験を意味あるものにするため、薫陶や研修が必要なのです。「コルブの経験学習理論」は「経験→内省→概念化(持論化)→実践」というサイクルを通じて、経験を学びに昇華する理論です。この理論においても経験を内省するステップが必要です。

成長を促進するためには、経験の振り返りと内省が重要です。1on1面談、フィードバック面談、経験棚卸しのためのワークシート活用など様々な方法がありますが、今回はパーソナリティ検査を活用する方法をご紹介します。

パーソナリティ検査を活用した内省の促し方

>パーソナリティ検査OPQのフィードバック用リポート「万華鏡30」を使った内省の手順を説明します。 万華鏡30のマネジメントコンピテンシー(PMC)を使います。PMCは企業人の職務遂行能力を網羅的に整理した36項目のコンピテンシーモデルです。 リポートにはパーソナリティから予測される各コンピテンシー発揮可能性が5段階で表示されます。高得点(4点、5点)の項目を強み、低得点(1点、2点)の項目を弱みと判断します。以下の手順は強みに着目した内省の方法です。手順①

PMCの中から高得点を抜き出し、「発揮できている強み」と「潜在的な強み」に分類します。PMCの得点はパーソナリティからの予測値ですので、高得点のものすべてが業務の中で強みとして発揮されているとは限りません。この手順を通して、自分がどのような能力を発揮してきたかを思い出す呼び水とします。

手順②

「発揮できている強み」に分類したコンピテンシーついて、どんな場面でどのように発揮されたのか、過去のエピソードを書き出します。事実に基づき振り返ることがポイントです。実際にどのような行動を取り、どのような成果に繋がったのかを整理すると自分の特徴がどう成果に結びついたのかを明確に認識でき、自己理解が深まります。

手順③

「発揮できている強み」に分類したコンピテンシーついて、うまく発揮できなかった場面がないかを振り返り、発揮できた時とできなかった時を比較して、発揮するためにどんな条件が必要だったかを書き出します。特に他者のサポートや組織の中での役割や権限などが重要です。強みを発揮しやすい環境要因を把握すると、どういう準備が必要か明確になり、能力発揮の再現性が高まります。

手順④

「潜在的な強み」に分類したものを眺めて、将来獲得したいコンピテンシーがあるかどうかを検討します。「潜在的な強み」は現在の職務では発揮しづらいことが多く、意識的に経験を積む必要があります。目指すキャリアを念頭に開発したい項目を選択しましょう。

自分の特徴と経験を関連付けるこの方法は、経験のみの振り返りよりも自己理解を促進します。ワークシートを用意しましたので、是非ご活用ください。

終わりに

従業員が主体的に学び続けるための仕掛けの一つとして、パーソナリティ検査を活用した内省の促し方をご紹介しました。個々人が置かれている環境と課題が異なる中で、自律的な学びを促進するには本人が学びの必要性を認識する事が最も重要です。人材育成を考える一助になれば幸いです。 万華鏡30にご関心がある方は、無料ダウンロード資料アセスメントツール「万華鏡30」のご案内をご覧ください。新年度から半年が過ぎようとしており、評価面談(フィードバック面談)の時期を迎える企業も多いのではないでしょうか。しかし、評価面談がただの評価結果通達の場となってしまっては効果的とはいえません。評価面談は、職務成果に対する評価者・被評価者間の認識をすり合わせ、社員の強みをさらに伸ばし弱みをカバーするための建設的な行動計画(アクションプラン)を立てるための場として活用すべきです。

そこで今回は、効果的な評価面談のポイントと、評価面談において適性検査を活用するメリットについてお伝えします。

評価面談の準備

まず、評価者は評価面談に臨む前に、以下のような資料を用意します。・被評価者の所定期間における業務の評価結果と、その根拠に関する資料・・・自身以外の評価者からの評価についても説明ができるよう、事前に情報収集を行ってください。

・面談内容を記録するための媒体・・・記録は被評価者の了承のもと行ってください。

・面談の大まかな計画と、触れるべき事項や被評価者への質問等のリストアップ・・・時間を効率的に活用するために、事前に話す内容をある程度まとめておくことが重要です。面談内容の一般的な流れについては次項で後述します。

・(可能であれば)適性検査や360度評価など、アセスメントの結果帳票・・・アセスメントは、パフォーマンスの原因や根拠として客観的な情報をもたらし、課題の特定や強みの進展に役立ちます。

評価面談の基本的な流れ

評価面談における一般的な流れをご紹介します。① 面談の概要説明とアイスブレイク

最初は雑談等のアイスブレイクから始め、リラックスした環境を作ります。面談の目的、内容、おおよその実施時間等について、最初に説明します。

② 被評価者の自己評価のヒアリング

評価結果を通達する前に、業務成果に対する自己評価と、その根拠についてヒアリングを行います。もし、課題感や相談があれば、ここで対応します。

③ 評価結果の説明

評価結果と、その根拠について説明します。もし被評価者から質問があれば対応します。最初にポジティブな結果から伝えるよう心掛けてください。

④ 評価に対する感想のヒアリング

評価に対してどのように感じたか、被評価者の所見を求めます。自己評価と照らし合わせ、疑問や納得のいかない点があれば共有するよう促してください。

⑤ (可能であれば)適性検査の活用

適性検査の結果がある場合、今回の評価の背景となる行動傾向について、被評価者と一緒に読み解きましょう。詳しくは、次頁で解説します。

⑥ まとめと行動計画(アクションプラン)の立案

今回の評価結果を受けて今後どのような活動をするか、アクションプランや目標を作成しましょう。なるべく具体的、測定可能、達成可能、現実的、期限付き(SMART)な目標を策定しましょう。

評価面談で適性検査を活用するメリット

ここまで基本的な評価面談の進め方についてお伝えしてきましたが、評価面談において適性検査の結果を参照(もしくは被評価者にフィードバック)することは非常に有効です。なぜなら、職務成果の裏にある行動傾向について、適性検査が新たな情報をもたらす可能性があるためです。たとえば、「改善・創意工夫」といった点で低い評価のついた被評価者の例を挙げてみましょう。まず、そもそも当人は「改善・創意工夫」といったことが得意なパーソナリティなのか、適性検査の結果を参照します。

もし、「独自の意見を持っている」「変化志向が高い」「オーソドックスなものを嫌う」「創造的である」など、明らかに革新型の人材であれば、本来得意であるはずの改善や創意工夫を妨げている障壁があるはずです。たとえば、心理的安全性を確保できていないためアイデアを表出できない、目の前の雑務に追われて+αの活動ができない、職場に保守的な風土があり意見が通ると思えない・・・などです。この場合、得意なはずの行動を妨げているボトルネックを解消することが、具体的なアクションプランとなるでしょう(このアクションプランは、当人のみならず、上司や職場全体の行動改善につながる可能性もあります)。

反対に、パーソナリティ上、新しいことを発想したり改善点を見つけることが不得意であるというケースもあります。その場合、やみくもに「〇月までに〇点の業務改善案を出す」等の目標を掲げても効果は薄いでしょう。むしろ、「定期的な業務改善会議をオーガナイズする」、「他者のアイデアの実現をサポートする」など、本人が革新性を発揮しなくても職場の改善につながるような行動をすることが、建設的なアクションプランといえるでしょう。

いずれの場合も、適性検査の結果だけを鵜呑みにせず、当人はどう感じているのか、何を解決することが成果につながりそうかを、よく話し合うことが重要です。

評価面談で適性検査を活用する際の注意点

最後に、評価面談で適性検査を活用する際の注意点について申し上げます。評価は会社に貢献した事実に基づいて客観的に行うべきものです。適性検査結果は本人の申告に基づく本人の特徴を表すものですが、その結果は会社に貢献した事実そのものではありません。

評価自体が適性検査結果の影響を受けることは決してあってはなりません。また、被評価者に適性検査が評価結果に影響したとの疑念を持たせることも決してあってはなりません。

評価は職務成果に基づき正しく客観的に行い、その職務成果を生み出した行動のもとになる特徴を紐解くために適性検査を活用するということを念頭においてください。

まとめ

以上、一般的な評価面談(フィードバック面談)の流れと、評価面談における適性検査の活用についてご紹介しました。当社のパーソナリティ検査OPQを被評価者本人にフィードバックする方法については、こちらの無料ダウンロード資料をご覧ください。また、OPQの解釈についてより詳しく知りたい方は、こちらの無料講座(オンデマンド)をご受講ください。