採用基準の作成から全社員のポテンシャルを活かす適正配置まで、「人材マップ」を用いた森永乳業のタレントマネジメントをご紹介します。

※本取材は2020年8月に実施しました。インタビュー内容は取材時のものです。

森永乳業株式会社

牛乳、乳製品、アイスクリーム、飲料その他の食品等の製造、販売

食品製造業

3,340名(連結従業員数 6,303名)(2020年3月31日現在)

インタビューを受けていただいた方

荒木 久宜 様

森永乳業株式会社

コーポレート本部 人財部人財戦略グループ マネジャー

インタビューの要約

全社員にタレントアセスメント(パーソナリティ検査OPQ)を実施して、採用基準の作成と人材の適正配置を行った。

4象限の人材マップを使って各職種のハイパフォーマーの人材タイプとその比率をとらえ、採用基準、職務適性基準を作成した。基準に基づく採用と配属を実施した。

社員に対してアセスメントの結果をフィードバックし、自分の適性とキャリアについて考える機会を与えると、従来あまり見られなかった他部門への異動希望が増加した。実際に異動した人たちはエンゲージメントが高く、活動が活性化している。

採用基準の作成から始まり、全体の最適配置へ。

私の初期配属は、リテール営業課で、スーパーやコンビニエンスストアへの営業を担当していました。8年間営業を経験した後、人事に異動し新卒採用を3年、社内昇格などを3年担当しました。そこから採用のチーフ兼人材配置担当・ローテーション担当となり、今は人事戦略、人事制度、人件費コントロール等を行っています。

タレントマネジメントのスタートは、まず採用からでした。既存社員にアセスメント(パーソナリティ検査OPQ)を実施し、各職種で「どのような人材がハイパフォーマーとなるか」という分析を行って、それを採用に活かしたいと思いました。社員のアセスメントデータが手に入ると欲が出てきまして、「採用に使うのだけではもったない」となって。OPQの結果をもとに、社員本人に、自分の性格や職務適性を理解してもらい、「こういう仕事が向いているんじゃないか」「こういうチームで働きたい」という前向きな気持ちを持ってもらう機会になればいいと思って、全社員にOPQを実施することにしました。

アセスメント結果を、受検者本人が見てわかりやすいことが一番のポイント。

OPQの結果を本人に渡し、月1回の上司面談の際に使ってもらう任意の仕組みを導入しました。年1回のキャリア希望調査時にOPQを受けてもらいます。キャリア希望調査では、5~10年先に何をしたいのか、その前に経験したい仕事は何か、という質問をして自分のキャリアについて考えてもらいます。それに併せて自分の適性について考えてみてくださいとOPQの受検案内をしました。

アセスメントについては他社も検討しましたが、ずっと採用で使っているOPQを信頼していましたし、このプロジェクトでは本人がキャリアを考える上で使いやすい結果リポートが必要と考えたため、OPQで行うことを決めました。OPQの万華鏡リポートは、アセスメント結果を見慣れていない一般の社員にもわかりやすく、今回の目的に合いそうだと判断しました。

取得したアセスメントデータを分析しようとなったときに、社内ではどうにもならないので、日本エス・エイチ・エルの担当コンサルタントに、適切な分析方法について相談しました。そのときに提案されたのが4象限のマップ上に人材をプロットするという方法。チーム編成の検討に使えるということだったので、やってみたいなと思いました。以前、アセスメントデータを使って部門ごとに得点の平均値を算出したことがありました。部門全体の傾向はわかりましたが、今回は個人の特徴をより正確に把握するため4象限へのマッピングをやりたいと思ったんです。

4象限で人材を分けると、社員にもいろいろなタイプの人が存在するということがわかります。4つのタイプが明示されたことで、経営陣も管理部門であれば「堅実頭脳タイプ」、営業なら「柔軟頭脳タイプ」と検討できるようになり、配属先にもなぜ配属したのかをより根拠をもって説明ができるようになりました。今後はチームを活性化させるための配属や、チームに適合させるための配属といった観点で、活用できないかと考えています。

アセスメント結果を本人にフィードバックすることで、 自己理解が促進され、異部門へのチャレンジが増加。

4象限の各象限に目標採用数を設定することで、人材の多様性が確保でき、新卒でスタッフ部門に適性がある人材も採用できるようになりました。事務系採用は営業職を中心に考えていて、とにかくヴァイタリティが高い人がいいという方針が以前はありました。4象限で人材をとらえるようになってから、「堅実頭脳タイプ」に管理部門のハイパフォーマーが多くいることがわかり、内定者にOPQの結果を示し、「あなたのこういう特徴が活かせるから」と説明して、納得してもらった上で管理部門に配属できるようになりました。また以前は営業のハイパフォーマーをマーケティング部門へ異動させることが多くありましたが、今は新入社員を配属することができるようになりました。去年、OPQの結果からマーケティング適性が高いと判断した学生をマーケティング部門に配属したところ現場から好評を得たという成功事例がありました。こうした取り組みは今後もやっていきます。

また、アセスメント結果を本人にフィードバックしたことで部門を超えた異動を希望する人が増えました。これまでのジョブローテーションは部門内での異動がほとんどでしたが、アセスメント結果から自分の職務適性や組織適性、強みや弱みを知り、自分の可能性に気づく人が増えたのでしょう。その年から、「自分は営業をずっとやってきたけど、マーケティングの仕事の方が向いているのではないか。」と上司に相談するようなケースが出てきました。正確に集計していませんが、こうした異動希望が、10ポイントくらい増えたのではないかと思いますし、実際に異動した方もいます。そういう人たちは異動後もモチベーションが高く、現場にすぐ馴染んで新しいことをやろうとします。このような人が増えることによって組織の活性化が進むと感じます。今後は、FA制度とか社内公募をやっていきたいと構想しています。

今後の課題は保有している社員データを活かしたタレントマネジメント施策を行うこと。まずはチーム編成、配置、ジョブローテーションからやっていきます。将来は、各社員が自分の特徴を理解した上で、どういう仕事をしたいか、そのためにどういう人が必要かを考え、自分で声をあげてチームを立ち上げることができるような会社にしたいと思います。

日本エス・エイチ・エルの良い点は、こちらの要望に対して必ずプラスアルファの提案をしてくれるところ。構想が固まっていない状態でのディスカッションにも根気よく付き合ってくれますし、結論がでないまま終了しても次の機会には必ず提案してくれます。ふと思いついたアイデアでも相談してみようかなと思えますし、一緒にやっていて楽しいですね。多くの企業や業界と取引されているので、異業種の情報をいただける点も助かっています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティングチーム 副部長

村井 泰裕

採用だけでなく、タレントマネジメントでも森永乳業のお役に立てないかと考えておりました。そんな時、採用の人財要件定義のため全社員アセスメントとデータ分析が決まり、タレントマネジメントが動き始める予感がしました。

このプロジェクトでは、誰が見てもわかりやすく活用しやすい人材データ分析を提供したいと考え、職種ごとに4象限のマッピングを行いました。この分析結果が人財部の意思決定と社員の自己理解のお役に立てて、とてもうれしかったです。また、プロジェクトミーティングでの荒木さんとの対話は、私にとって楽しく有意義な時間でした。

これからも、森永乳業の組織生産性向上と社員の幸福のために、お力になれるよう努力してまいります。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連するおすすめのサービス

関連するコラム

お客様のご要望に合わせた プログラム

お客様のご要望に合わせたプログラムで実施できるトレーニングです。

内容はお客様のニーズや業界に合わせて調整でき、実際の環境でのデモンストレーションや実践的な演習を行うことで、効率よくスキルを身につけることができます。

こんな時におすすめ

【面接】「自社の採用基準」をもとに、面接官の目線を揃える

一人一人の面接官のスキルを高めるとともに、「自社の採用基準」に基づいて判断基準のバラつきを改善し、評価の目線を整えるためのトレーニングです。

【その他選抜手法】グループ討議評価者の評価のバラつきを改善する

「行動」を評価する手法としてニーズが高まる「グループ討議」アセスメントについて、講義、演習を通じてグループ討議への理解を深めつつ、評価者としての目線を整えるためのトレーニングです。

【能力開発】自社社員の能力開発を効果的に行う

「パーソナリティ検査」結果の解釈理解を深めつつ、講義、演習を通じて、効果的な自己理解や部下育成を支援します。

サンプルプログラム:面接官トレーニング(半日開催)

| 時間 | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 13:00~14:05 | 基礎講義 | ・面接の目的、面接官の役割について ・面接に向けた準備、面接の流れ ・有効な質問、避けるべき質問 ・面接官の留意すべき点 |

| 14:05~15:05 | 演習(1) | ・面接映像を使用した評価演習 |

| 15:05~16:50 | 演習(2) | ・面接ロールプレイ演習「面接を体験する」 (複数回実施) |

| 16:50~17:00 | 総括 | ・まとめ、質疑応答 |

関連する導入事例

関連するコラム

複雑すぎるスキルフレームワークは異動や昇進の障壁に

タレントマネジメントにスキルを導入する狙いは、従業員の流動性を促進し、組織内のさまざまな役割への移行を支援することです。目標は、従業員が既存のスキルを活用し、組織のニーズに合わせて新しいスキルを開発でき、柔軟な労働力を生み出すこと。しかし、複雑で面倒なスキルのフレームワークは、多くの組織にとってかえって足かせとなっています。例えば、調達部門の社員が経理部門への異動を希望しているとします。すると、現在不足している20のテクニカルスキルという気の遠くなるようなリストに直面します。この複雑さは、従業員を圧倒するだけでなく、組織内での潜在的な流動性も阻害します。前進する道筋が見えるのではなく、乗り越えられない壁が見えてくるのです。解決策は、フレームワークを単純化すること。

職種群を超えて明確に定義された一貫性のあるスキルのフレームワークは、真のスキルベース組織の基礎を築くのに役立ちます。

クリティカルシンキング、データ分析、分析的推論などの中核となるトランスファラブルスキル(Transferable Skills:移行可能なスキル)に焦点を当てることで、従業員は新しい職務に移行できる可能性を認識できます。これら基礎的なスキルは、テクニカルスキルの学習と開発(L&D:Learning & Development)のリソースを活用することで、より円滑な異動が実現し、組織の機動性も向上します。

手探りで進めると、不正確なスキル測定に

スキルのフレームワークが確立されたら、次に重要なステップは、組織内にどのようなスキルが存在するかを理解することです。スキルギャップを特定し、そのギャップを埋めるための戦略を策定することは、L&D、採用、異動に関する意思決定をする上で不可欠な情報となります。残念なことに、多くの組織は自己申告によるスキルデータに大きく依存しており、客観的な現実よりも個人の認識を反映した不正確で不完全なデータであることが多いです。

推測のスキルデータの増加により、網羅性は向上しましたが、正確な意思決定に必要な厳密性はまだ不足しています。スキルの状況を真に理解するためには、組織は客観的なスキル評価に目を向ける必要があります。

アセスメントは、従業員の能力開発プログラムや業績評価に組み込むことができ、従業員の能力をより正確に把握することができます。アセスメントデータは、研修ニーズの特定から戦略的採用の計画まで、タレントマネジメントに関する情報に基づいた意思決定を行う上で、非常に貴重なものとなります。

リスキリングを可能にするポテンシャルに目を向けず、不確実な未来への備えが不十分に

技術の進歩や市場の要求が絶えず変化する世界では、将来のスキルニーズを予測することは困難であり、特にテクニカルスキルにおいてはなおさらです。この不確実性から、競争力を維持するためには、スキルアップとリスキリングへの継続的なアプローチが必要となります。このような不確実性の中にも、普遍的に価値のあるスキルは存在します。例えば、素早く学習する、変化に適応する、達成しようと努力する、など。これらは、リスキリングを可能にするポテンシャルとして新しい組織や業務にスムーズに移行できる人材の特定に役立ちます。従業員が迅速に学習し、新たな課題に適応できるようにすべく、組織はこれらソフトスキルを優先すべきです。

継続的に学習し、適応する文化を育成することで、組織は従業員を将来に備えるだけでなく、変化に直面したときのレジリエンス(回復力)を高めることもできます。

おわりに

「スキルベース」は最近注目されるキーワードのひとつですが、解きほぐしてみると、組織として押さえるべきポイントは決して新しいものばかりではありません。コラムで紹介したスキルフレーム(馴染みのある表現に言い換えると人材要件定義)の簡素化、アセスメントを活用した正確なスキル測定の徹底、リスキリングを可能にするソフトスキルの重要性は、いずれも当社が以前からお伝えしていたポイントです。持続可能なスキルベース組織の構築は、組織・仕事と人を客観的に把握し続ける取り組みにより実現可能です。

本コラムでは、社内公募制度でのアセスメント活用についてお伝えします。

求人・選抜

通常の人事異動とは異なり、社内公募制度は人材が必要な部署が社内で求人を出し、他部署の従業員が応募する制度です。募集対象が組織内の従業員であるだけで、社外での採用と似たプロセスを経ます。よって、通常の外部からの採用選考と同様に、各ポストの要件定義や求められるスキルの言語化にアセスメントが活用できます。各ポストの要件定義の手法は、こちらをご参照ください。選抜場面では、応募者は在籍する従業員のため、これまでの経歴・実績、保有資格やスキル、上司の評価など、参照できる情報が多くあります。これに加え、アセスメントでポテンシャルを測定すると、応募する未経験業務のパフォーマンス予測の精度が向上します。

従業員の自己理解とキャリア形成の促進

アセスメントは求人側だけのツールではありません。従業員一人ひとりが定期的にアセスメントを受検し結果をフィードバックすることで、自分自身の強みや弱みを可視化し自己理解を促すことが可能です。自分自身の特徴を含めたこれまでのキャリアを棚卸しして気づきの機会を提供することで、主体的に自分のキャリアを描く支援ができます。これは、近年推進されているセルフ・キャリアドッグ施策にもつながります。主体的なキャリア形成の促進は、社内公募制度の肝である、「従業員自らが応募する」ことの促進にもつながるでしょう。アセスメントは、オンラインで簡単に従業員が結果を見られる万華鏡30がお勧めです。上司との1on1での活用など様々な利用が可能です。

アセスメントが制度活性化の鍵に

冒頭紹介した調査では、多くの企業が社内公募制度を導入していることが分かりましたが、制度が効果的に機能しているかは企業によってまちまちでしょう。求人に際して、応募者がよく理解できるジョブディスクリプションやポストの説明を行うこと、また応募する従業員自身が自分のことをよく理解する機会を定期的に提供することは、ともすると形骸化してしまう社内公募制度の活性化につながります。いずれもアセスメントが補完できる部分ですので、ぜひご活用ください。

昨今の企業の採用活動は、広報・選考活動のほか、インターンシップなど、年中切れ目なく続いています。日々忙しい採用業務の中でも、夏のこの時期は活動の振り返りや来期に向けた計画を同時並行で行っている企業も多いでしょう。 今回のコラムは、日本で長年多くの企業の採用活動を支援してきた当社が持つ、採用に関する知見や事例を選りすぐり、まとめてご紹介します。採用活動の課題やお悩みへのヒントが見つかるはずです。ぜひご一読ください。

課題別採用担当者向けお役立ちコラム

求める人物像を見直したい:

- インタビューによる人材要件定義

- アセスメントデータ分析による人材要件定義

- 人材要件定義に多様性を ~「タイプ分類」のすすめ~

- ピープルアナリティクス~目的別おすすめの分析手法~

- ピープルアナリティクスを進める時に注意したい3つのポイント

面接を改善したい:

- 客観面接の基礎知識

- 面接官必見!~客観的に人を評価するための4つのステップ~

- オンラインアセスメント ~面接編~

- 「面接官の目線がブレている?」と感じたときのチェックポイント

- 適性検査データを用いた面接官の振り返りと活用事例のご紹介

- 適性検査のデータを用いて面接の客観性を評価する方法

- 面接官に伝えたい!欲しい人を逃さない為の5つの心がけ

- 効率的な面接のための資料確認ポイント

様々な選抜手法を検討したい:

各社の採用に関する事例

各社の採用に関するお取り組みをインタビューや事例でご紹介しています。

おわりに

当社では今回ご紹介したコラムや事例以外にも、様々な形で採用に関する情報をWebサイトで提供しています。ぜひ情報収集してみてください。 SHLが提唱する新しいリーダーシップモデル「エンタープライズ・リーダー」。従来の変革型リーダーと執行型リーダーに、共創するために必要なネットワーク・リーダーとしてのコンピテンシーを加え、変化の時代を生き抜くリーダーとしてのポテンシャルをとらえます。

本コラムではエンタープライズ・リーダーシップ・レポートをリーダーの能力開発で活用する方法について英国の最新事例をご紹介します。

背景

製造業A社は買収に伴う組織再編で大きな変化を迎えていました。製品の多様化と市場の変化により上級管理職の権限と責任が増大していたため、経営陣は上級管理職の育成に投資することを決め、試験的に国内20人の上級管理職を育成対象者に選びました。SHLエンタープライズ・リーダーシップに基づく能力開発プログラムを導入した理由は、新しい環境に必要なリーダーシップモデルであり、社内にはこのモデルに該当する人材が少ないと判断したからでした。

能力開発プログラム

育成対象者向けのワークショップを開催し、プログラムの目的とメリット、エンタープライズ・リーダーシップの位置づけを説明しました。プログラムは4~6回のコーチング・セッションで構成されており、ファシリテータは人材開発チームが行いました。初回のセッションではエンタープライズ・リーダーシップ・レポートをフィードバックし、フォローアップセッションでは行動計画の実行と行動変容にフォーカスしました。

SHLコンサルタントは育成対象者向けのワークショップの共同開催と、ファシリテータに対してレポートを活用するためのトレーニングを実施しました。

ロジスティクス部門長Bさんのケース

ここからは、ある育成対象者を取り上げ、その方とファシリテータとの間で何がなされたかを紹介します。ファシリテータは初回セッションの前にBさんのエンタープライズ・リーダーシップ・レポートを読み、掘り下げるべき分野を特定しました。

この事前準備で解釈した内容は以下の通りです。

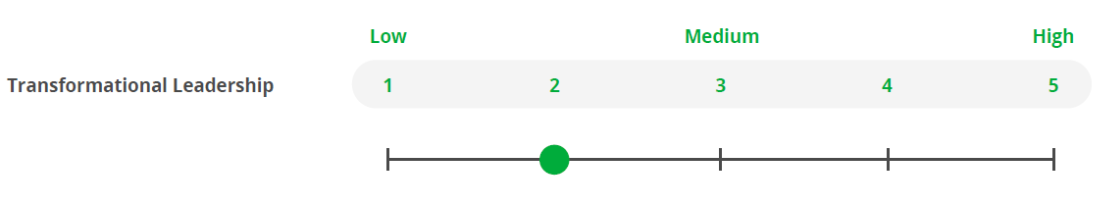

図1:レポートの抜粋トランスフォーメーショナル・リーダーシップ得点

トランスフォーメーショナル・リーダーシップはBさんの強みである可能性は低い。従業員と組織の双方を効果的に動かし、期待以上の成果を上げさせること、 ビジネス全体の意見交換をサポートすること、他部門からのアイデアや情報を取り入れて、自分やチームの仕事の質を向上させることは苦手かもしれない。

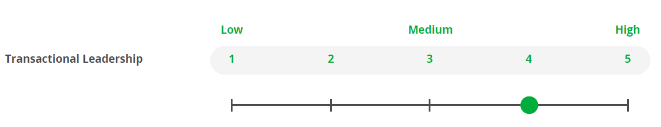

図2:レポートの抜粋トランザクショナル・リーダーシップの得点

トランザクショナル・リーダーシップはBさんの強みである可能性が高い。既存のシステムを効果的に動かしチームの優れたパフォーマンスを引き出すこと、業務目標を達成すること、変化やプレッシャーに対処すること、チームの業務遂行をサポートすること、曖昧さや不確実性の中でチームをリードすることを得意とするかもしれない。

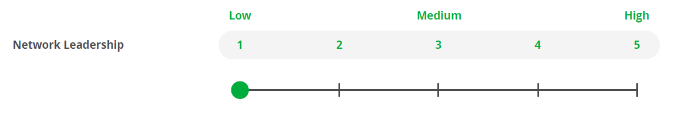

図3:レポートの抜粋ネットワーク・リーダーシップの得点

ネットワーク・リーダーシップはBさんの最も強みになりにくい。自律性、エンパワーメント、信頼、共有、協力に基づく職場環境の構築、人的ネットワークの拡大と構築、緊張と対立の戦略的利用によるイノベーション促進、自律的に問題解決と意思決定を促す権限移譲、は苦手である可能性が高い。

導入

初回セッションの導入でファシリテータは以下の質問をしました。質問のねらいはBさんの問題を理解し、アセスメント結果と自己認識の矛盾を確認すること。- この1年間であなたの役割にどのような変化がありましたか?

- 今後より重要になるあなたのリーダーとしての役割は何ですか?

- あなたのリーダーとしての強みは何だと思いますか?

- あなたが最も難しいと感じるリーダーとしての役割は何ですか?

- どのような状況で仕事をするのが最も心地よいと感じますか?

- リーダーとして自分のどんな点を成長させたいと考えていますか?

- 納品に重点を置いており、顧客との関係を何よりも重視してきた。

- 大きな目標を連続して達成してきたことで社員からの尊敬を勝ち取り、チームの強い結束力を生み出した。

- より多くの顧客と大きな組織をマネジメントし、困難な目標を達成できるように成長したい。

- リモート下で管理する新しいチームメンバーを巻き込むこと、より多様な顧客層のニーズを満たす新しい働き方を見つけることに苦労している。

フィードバック内容

その後、ファシリテータはエンタープライズ・リーダーシップ・モデルについて説明したうえで、上述のリーダーシップ得点3つの解釈を伝え、次の質問をしました。 ・強みと課題について、どのように考えましたか? ・レポートに記述されたことをどの程度認識していましたか? ・納得できない点はありますか?どうしてですか? Bさんは結果に概ね同意しましたが、過去の成果や自身の目標達成のための競争心からリーダーシップに自信があったため、トランスフォーメーショナル・リーダーの結果に驚いていました。その後のディスカッションの要約は以下の通りです。<トランザクショナル・リーダーシップ>

「分析力」と「手順化能力」は強み、「ストレス耐性」と「チームワーク」は平均的という結果に同意したうえで、タスクに集中し効率を高めることが今までの成功の秘訣であると説明してくれました。<ネットワーク・リーダーシップ>

ファシリテータが最大の課題は「ネットワークの構築」と「ネットワークの活性化」であるとの仮説をBさんにぶつけ、ディスカッションを進めたところ、これらのコンピテンシー改善に焦点を当てることで合意ができました。 Bさんはこの1年間でレポートラインが増加し、地理的に分散したチームをマネジメントすることになり、新しい市場の顧客を獲得したことが明らかになりました。新しいネットワークの必要性を考えたことは無かったが、現チームは目標達成のための新しいアプローチを見つけるために外部の知見が必要であり、マネジャーに限られていた人脈を活用すべきであったと考えを新たにしました。Bさんは新しい人間関係構築を好まない性格で、よく知っている人と一緒にいるのを好むと明かしてくれました。

<トランスフォーメーショナル・リーダーシップ>

「完遂エネルギー」が強みである点はBさんの見解と一致していました。一方、「対人積極性」が強みになりにくいことに驚いていました。プレゼンは常に好評で顧客との交渉も成功してきたと自負を持っていました。この点について掘り下げていくと、Bさんはプレゼンや交渉の前に十分な準備をしており、「その場の状況に応じて」あるいは「完全に新しいステークホルダーに対して」重要なプレゼンテーションや交渉を行うことは心地よいものとは思っていなかったと振り返りました。自然にできるようになったのではなく、訓練により対処法を身につけたと結論づけました。<結論>

セッションの最終段階として、現在の職務の中で成長するための有意義な開発計画に合意しました。セッションから、Bさんは成果を重視し目標達成に熱心であることが明らかになりました。チームと良好な関係を築いていましたが、新たなネットワークを作り活用する必要がありました。また、チームの調和を図るだけでなく、アイデアを刺激するため挑戦的な姿勢を示すことが有益であると認識しました。

おわりに

2024年6月現在、エンタープライズ・リーダーシップ・レポートの日本での活用事例はまだありません。その理由は、日本語版レポートがリリースされていないからです。新しい時代のリーダーシップモデルであるエンタープライズ・リーダーシップの概念を日本企業が活用できない状態は由々しき事態であり、到底看過できるものではありません。速やかに日本版のローカライズを進めることをお約束いたします。

また、OPQ32の日本語受検は可能ですので、英語版レポートでも問題ないとおっしゃっていただける方がおられましたら、ぜひお問い合わせください。

「就職プロセス調査」(リクルート就職みらい研究所実施)によると、2024年3月1日時点の就職内定率は40.3%で前年から10.0ポイント増えているとのことで、採用選考の早期化が日経新聞で指摘されていました。ただ内定率が4割といっても、完全に採用が終わっている企業は僅かで、多くは4月以降も引き続き選考がおこなわれます。

本コラムは、採用選考における適性検査の活用をテーマとします。適性検査の主な活用場面は選考初期のスクリーニングと面接の二つ。今回は面接での活用ポイントに絞ってご紹介します。

初期の面接で合否に悩んだ場合、合否判断の参考資料にする

書類選考と適性検査を経て行う初期の面接では、多くの応募者を選考しなくてはならないため、多くの面接官を動員する必要があります。必ずしも訓練され経験豊富な面接官だけで運営することはできないため、面接を初めて行う新任の人事担当や面接に慣れていない現場社員にも面接をやってもらうことになります。企業や仕事に対する理解度、志望動機、能力や適性のばらつきが大きい大量の応募者を面接スキルのばらつきが大きい多くの面接官で対応しなければならないのです。

面接官が明確な根拠と自信を持って合否判定できる場合はその判定を重視すべきです。しかし、合否判断に悩む場合、判定の根拠が不明確な場合は、採用担当者が判定に介入し意思決定をサポートしてください。その際に参考にする情報は今までの選考で収集してきた情報です。これら情報の中で適性検査は最も網羅的に仕事や組織への適性を捉えることができます。面接での掘り下げが不十分だった点を補填したり、特定の要件について複数の人を比較したりすることで、より深い評価が可能となります。

採用要件と照らし合わせる

自社の採用要件に合致する適性検査の尺度を見つけ、その尺度に注目してください。※自社の採用要件を定義していない場合は採用要件定義の資料をご一読ください。

採用要件に合致する適性検査の尺度得点を合否判定の参考にします。合否ラインを何点とするかは、採用方針や倍率によって異なります。一つの考え方を以下に示します。

・「良い人であれば次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値60以上(パーセンタイル84以上、標準点8以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに高いと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

・「合否判断に悩んだ応募者は次の選考に上げる」という方針の場合

偏差値40以上(パーセンタイル17以上、標準点4点以上)を合格とします。適性検査結果から採用要件に対する合致度が平均よりも明らかに低いとは言えないと推測されます。次の選考でより詳細に確認してください。

汎用的なモデルを参照する

適性検査で測定される汎用的なモデルを参照することも可能です。当社の適性検査OPQは様々な企業の人材要件定義結果をもとに「マネジメント資質」「営業適性」「エンジニア適性」「管理部門への適性」等を一般モデルとして予測できます。

「自社にとっての要件」ではなく「一般的に○○職に向いている人」「一般的に幹部候補生としてのポテンシャルが高い人」という観点で適性検査を利用したい場合は、汎用モデルをお勧めします。

適性検査を面接で活用するメリット

二つのメリットがあります。妥当性と標準性です。適切に開発され、研究を重ねている適性検査には妥当性(予測力)があります。また、面接と適性検査のように複数のアセスメント手法を組み合わせると、さらに妥当性の向上が期待できます。

標準性とは母集団に対する受検者の位置を正しく把握できる性質のこと。自社の応募者と比較するだけでなく、一般集団と比較してどの水準であるかを判断できます。

今回ご紹介した活用方法はあくまでも一例です。この他にも様々な活用方法がございますので、興味のある方は無料のダウンロード資料「面接官のための適性検査読み解きハンドブック」をご覧ください。

「早期化」「長期化」で新卒採用はもはや消耗戦

3月に入り、いよいよ25卒の選考が本格化してきました。新卒採用は引き続き売り手市場が継続する見通しです。各種調査からは、企業の選考開始時期は年々早期化する一方で、目標人数に対する充足率は下降傾向にあることが示されています。人口減少や、就活に対する学生の動向の変化、有効求人倍率の上昇など、背景には様々な要因が考えられますが、いずれにせよ企業は採用目標人数の確保のため、採用活動を早期化・長期化せざるを得なくなります。

ここ数年来、新卒採用は多くの企業で消耗戦が展開されています。採用目標数がコロナ禍前の水準に戻りつつある中、従来通りの採用スキームで、期間を早期化・長期化させなければならないのですから、消耗戦になるのは間違いありません。

そこで私から一つ提案をさせて頂きたきたく、このコラムを書きました。タイトルの通り、御社も思い切って新卒採用の選考ステップを減らしてみてはいかがでしょうか。

選考ステップを減らすことによるメリット

新卒採用が消耗戦の様相を呈しているのは、従来通りの採用スキーム(選考ステップ、採用人数)のまま、選考時期が早期化・長期化していることが要因です。早期化・長期化の潮流は1社だけの力ではどうにもなりませんが、採用スキームは各社各様ですから、まず取り組むべきはここの見直しということになるでしょう。早期化・長期化に割かれる工数の分だけ選考ステップを減らし、トータルでの工数を最適化する――。これが「選考ステップを減らしましょう」というご提案の要旨です。

また、選考ステップの削減は、企業側の工数削減のみならず、応募者の満足度向上にも寄与します。Thinkings株式会社が24卒学生に対して実施した調査では、選考参加意欲が下がった要因として、「選考ステップが多い」が、「面接官の態度が悪い」「企業の評判が悪い」といった項目を押さえてダントツの1位となっています 。1

選考ステップが多いことで応募者の選考参加意欲が下がり、途中離脱に拍車をかけ、採用目標人数はますます遠ざかります。

選考ステップを見直す際の要点

新卒採用の選考はおおむね下記のようなステップで構成されています。「エントリー」⇒「エントリーシート・適性検査」⇒「一次選考」⇒「二次選考」⇒「最終選考」⇒「内定」

具体的にこの選考ステップのどこを減らせばよいか。結論から言うとどこでも良いのです。肝心なのは選考ステップを通じて、「いつ」「何を」「どのように」見極めるかをはっきりさせた上で取捨選択に臨むことです。

例えばA社では、自社の求める人物像が「リーダーシップのある人物」だったとします。この要件に合致するかを、一連の選考ステップの中で「いつ」「何を」「どのように」見極めるか整理し、選考を合理化して、工数を削減することができます。

まず、「リーダーシップ」の具体的な定義とレベル感を整理します。採用要件定義により、「何を」見極めるかをクリアにすることが可能です。

検討の結果、自社の求める「リーダーシップ」とは、「積極的にコミュニケーションが取れ、他者への説得行動が得意で、実際にそのような経験のある人物」であると合意がとれました。

これに基づき、選考ステップを通じて、

➀ コミュニケーション力がある

➁ 説得力をもって物事を説明できる

③ リーダーシップを発揮した経験がある

の3点を確認します。

次に、これらの確認項目を「いつ」「どのように」に評価するか決定します。

まず、エントリーシートでリーダーシップを発揮したエピソードを書いてもらい、適性検査では、本人の性格傾向から、➀、➁の行動特性を確認することとしました。

1次選考では、グループディスカッションを実施し、➀、➁の実行動を観察します。

2次選考では、1時間の面接を通じて、エントリーシートに書いてもらった③の経験を掘り下げることとします。またこの際の受け答えを通じて、➀、➁についても評価を実施します。

以上をもって見極めたい事項を十分に確認できることが判ったため、最終選考のステップは不要と判断し、ステップを1回分減らすことができました。

おわりに

脈々と受け継がれてきた自社の選考ステップも、その実態を改めて見直してみると、同じ内容が重複していたり、求める人物像の見極めに寄与しない要素が含まれていたということはよくあることです。見直しの結果、選考ステップを減らさない、という結論に至ったとしても十分な成果です。これまであまり整理がされていなかったものを再整理し、一つ一つに意味づけを行えば、工数負荷に応じた支援も引き出しやすくなるかもしれません。

「いつ」「何を」「どのように」見極めるか。ぜひ一度、この観点で選考ステップを整理してみてください。もちろん、必要とあればいつでも私達がお手伝いいたします。

思い切って選考ステップを減らしましょう。

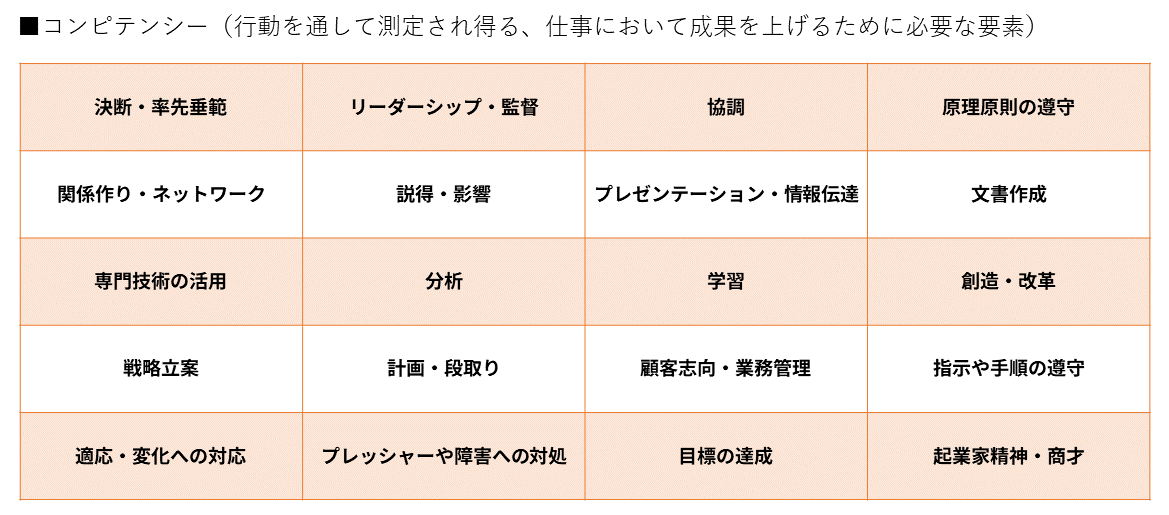

1 Thinkings株式会社. 24卒就活生の選考に関する意識調査レポート.https://hr.sonar-ats.jp/24research_wp p.3( 2024.3.8参照 ) 我々SHLグループは、リーダーやリーダー候補者の選抜や能力開発を目的として、全世界の様々な企業でアセスメントセンターを行っています。アセスメントセンターとは、ビジネス場面を模した複数の演習を通して候補者の能力を多面的に評価する手法です(候補者の能力開発を目的として行うアセスメントセンターをディベロップメントセンターと呼びますが、本稿ではどちらもアセスメントセンターとして表記します)。我々がアセスメントセンターで測定対象とするコンピテンシーは20項目あり(下表参照)、企業は当社のコンサルタントと協議の上、20項目の中から自社の「リーダーに求める要件」に合致するコンピテンシーを5~6つ程度選択し、人材評価の専門的なトレーニングを積んだ当社のアセッサーに測定・評価を依頼します。

第3位 『適応・変化への対応』

このコンピテンシーは、自社や自分の置かれた環境が変化し、先が見通せない不安定な状況になっても、その変化に柔軟に適応する力です。また、周囲から示される新しいアイデアや発想を積極的に取り入れて成長の原動力に変えていく行動も含まれます。企業間競争のグローバル化はもとより、昨今まで続いたコロナ禍では、これまでの働き方やビジネス環境が一変しました。そのような状況下でも、新たな価値観やツールを素早く取り入れ、環境変化に柔軟に適応した人材や企業が成果を上げました。従来の常識や発想にとらわれることなく、時流に合わせて常に変化し続けることができる、そんなリーダーが求められたと言えるでしょう。第2位 『目標の達成』

このコンピテンシーは、困難な目標にも怯むことなく自分を奮い立たせ、目標達成に向けて情熱的に取り組み続ける力です。また、自身に不足している能力があれば、積極的に能力開発に取り組んでキャリアアップや目標達成の障害を取り除く行動も含まれます。どれだけ人柄が優れていても、成果を上げなければ、リーダーとして周りから認められることは難しくなります。高い目標を常に超えて成果を出し続け、「この人についていけば成果が上がる」「この人に仕事を任せれば必ずやり遂げてくれる」、そう周囲に思ってもらうことが、より大きな仕事や組織を任されることにつながります。

第1位 『リーダーシップ・監督』

これは、時に厳しく、時に優しく指導して部下の成長やキャリア形成を支援するとともに、部下の個性を見極めて、適性に合った業務や的確な指示を与える力です。同時に、組織が進むべき方向を自ら指し示し、周囲を鼓舞しながら先頭に立って組織を率いる要素も含みます。これらは、誰もが「リーダー」として真っ先に思い浮かべる人物像ではないでしょうか。ドラッカーをはじめ、多くの研究者や経営者が経営・組織管理において「他者を通じて物事を成し遂げること」の重要性を説いています。やはり、この点はリーダーとして欠かせない要素であると多くの企業が考えていると言えます。リーダーに求める要件は企業によって様々ですが、今回は多くの企業が「リーダーの要件」として選択したコンピテンシーを紹介しました。興味深いのは『分析』や『戦略立案』といった、いわゆる「思考面」に関する要素が上位にランクインしなかった点です。自社や自分のチームが抱える課題の分析や解決策の立案は社内外の関係者の力を借りつつ、自身はその実現に向けて、強い意志と胆力を持って先頭に立ち、関係者を率いていく。そんなリーダーが多くの企業で求められたと言えるかもしれません。

皆さんの企業では、今どんなリーダーが求められているでしょうか。