人事の職務の変化

人事はかつての管理コストセンターから、戦略的採用や組織設計、リーダーシップ、パフォーマンス管理、AIの実装など、複雑なビジネス問題に対処する役割へと進化しています。

2020年から2025年にかけて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による世界的な不安定化、政治力学の劇的な変化、そして急速な技術進歩(特に人工知能AI)が、組織を変革の渦に巻き込みました。この間、人事チームは適応の最前線に立ってきました。人事担当者は、日常業務と戦略的な取り組みの両方を管理することが求められるようになったため、求められるスキルはますます複雑化し、高度化しています。人事業務におけるAIと自動化の台頭により、継続的に技術スキルを開発し、技術の進歩に遅れずについていく必要性が高まっています。

しかし、スキルギャップは依然として存在し、採用活動を複雑化させています。こうした課題に対処するため、組織はフリーランサーや独立系ワーカーの活用を加速させるとともに、「静かな雇用(組織が正社員を新規雇用することなく、新たなスキルを獲得する手法※)」を通じて現従業員のスキルアップにも投資しています。組織は、変化するビジネスニーズに対応するために必要なスキルを理解することで、従業員が将来の目標を達成するためのスキル開発に集中できるよう支援することができます。

※https://www.gartner.com/en/human-resources/glossary/quiet-hiring

成功に必要なコンピテンシー

レポートでは、広範な文献レビューから2020年、2025年、2030年におけるHRの主要な関心領域を挙げています。2020年にはリモートワーク管理や従業員のウェルビーイングが重要視されました。2025年にはハイブリッドワーク管理やAIの活用が求められています。2030年には人間とAIの協力、先進的なデータ分析、持続可能性が人事の中心的なスキルとなる見込みです。以下は、それらの関心領域をSHLのUCFコンピテンシーへ紐づけた表です。ハイライトされているコンピテンシーは全期間で共通しています。

| コンピテンシー | 2030 | 2025 | 2020 |

|---|---|---|---|

| 適応力 | ● | ● | ● |

| 専門技術の活用 | ● | ● | ● |

| 関係構築 | ● | ● | |

| 協働 | ● | ● | ● |

| 創造と改革 | ● | ||

| 批判的思考 | ● | ● | |

| 原理原則の遵守 | ● | ||

| 積極性 | ● | ● | ● |

| リーダーシップ | ● | ● | ● |

| 計画と段取り | ● | ||

| 戦略的思考 | ● | ||

| コミュニケーション | ● | ||

| 信頼性 | ● | ||

| 文書作成 | ● |

スキルの変化

さらにUCFの最も詳細なレベルであるスキルによる分析を行っています。各コンピテンシー内で最も重要なスキルを特定しています。ハイライトされているスキルは全期間で共通しています。

| UCF スキル | 2030 | 2025 | 2020 |

|---|---|---|---|

| 変化に適応する | ● | ● | ● |

| 情報を分析する | ● | ● | |

| 専門性を活用する | ● | ● | ● |

| 共感を示す | ● | ● | ● |

| 新しいアイデアを受け入れる | ● | ||

| ダイバーシティを推進する | ● | ● | ● |

| 自分の能力開発に集中する | ● | ● | ● |

| 揉め事に対処する | ● | ● | |

| 人をサポートしコーチングする | ● | ● | |

| 新しいツールや仕組みを構築、設計、創造する | ● | ||

| 戦略的なビジョンを検討する | ● | ● | |

| 他者の仕事を調整する | ● | ● | |

| 人をやる気にさせ、権限を与える | ● | ● | |

| 職務に関連するテクノロジーを運用する | ● | ● | |

| 前もって計画する | ● | ||

| テクノロジーを用いてコミュニケーションをとる | ● | ||

| ルールや規則を遵守する | ● | ||

| 合理的な判断を下す | ● | ||

| 分かりやすく話す | ● | ||

| 分かりやすい文章を書く | ● |

2020年から2030年にかけて、人事のスキルは危機管理から戦略的計画と革新へとシフトしていることが示されています。CHROにとって、人事チームが変化に適応するための適切なスキルを備えているようにすることが極めて重要であることが浮き彫りになっています。

人事チームのスキルアップの重要性

人事担当者の成長を効果的に支援するには、客観的でデータに基づいた手法を用いて、現在のスキルレベルを評価することが不可欠です。このアプローチにより、時間、資金、研修などのリソースが、人事チームで最もスキルギャップが大きい領域に集中し、育成活動の効果を最大限に高めることができます。

人事チームのスキルアップを優先する人事リーダーは、日々の業務と将来の課題の両方に対処する能力が向上し、チームのレジリエンスを高め、将来成功する可能性を高めることができます。一方、それができない場合には、ますます競争が激化し変化の激しい労働環境の中で取り残されるリスクがあります。

おわりに

レポートはさらに2つのセクションがあり、セクション2「職位別のHRスキル」では、人事チームのエントリーレベルの職務からCHROまで、あらゆる職位レベルに不可欠な基礎的なコンピテンシーとキャリアの各段階で成功に不可欠な主要スキルがどのように進化していくのかを説明しています。そして、セクション3「地域別HRスキル」では地域により求められるスキルの差異、またグローバルスキルアセスメントの結果データを活用して各地域で各スキルがどの程度利用可能かをまとめています。

調査レポート全文をお読みになりたい方は、SHLグループホームページよりダウンロードいただけます。

https://www.shl.com/resources/by-type/whitepapers-and-reports/hr-skills-insights-creating-a-future-ready-hr-team-built-for-success/

タレントマーケットプレイスとは何か

タレントマーケットプレイスは、企業内に「社内労働市場」を形成することを目的とした社内プラットフォームです。このプラットフォームは、従業員一人ひとりが持つスキルや経験、キャリアの目標、興味関心といった「タレント」の情報と、社内にある様々な業務やプロジェクト、空きポジション、さらには社内副業や勉強会といった「機会」を、AIなどの技術を活用して効果的にマッチングさせる仕組みを提供します。

このプラットフォームは、単に従業員の人材情報を一元管理・可視化することを主な目的とした、従来のタレントマネジメントシステムとは異なる概念を持っています。タレントマネジメントシステムが人事部門などによるデータ管理・分析に重点を置くのに対し、タレントマーケットプレイスは、タレント(従業員)と機会の能動的なマッチングを促進し、企業と従業員双方にとっての「適材適所」をより高い精度で実現することを目指します。これにより、従業員は自身の意志に基づいた多様な機会を探求し、企業は社内リソースを最適に活用できるようになります

タレントマーケットプレイスがもたらす効果

タレントマーケットプレイスは、企業と従業員の双方にメリットをもたらします。主な効果は以下の通りです。

企業側のメリット

- 生産性向上と競争力強化:一人ひとりのポテンシャルが最大限に引き出されることで、組織全体の生産性が向上し、競争力強化につながります。

- 適材適所の実現:従業員のスキルや経験(タレント)を可視化し、社内の多様な機会(業務、プロジェクト、ポジションなど)と効率的にマッチングさせることで、人材を最大限に活かします。

- 従業員エンゲージメント・定着率向上:成長機会や活躍の場が増えることで、従業員の満足度や帰属意識が高まり、結果的に離職率の低下につながります。

- 戦略的な人材育成・後継者確保:社内での多様な経験や学びの機会を提供し、将来必要となるスキルや、次のポストを担う人材を育成・確保しやすくなります。

従業員側のメリット

- 自律的なキャリア形成:自身の能力や志向に基づいて、キャリアの方向性を探求し、必要なスキル習得や新しい経験を通じてキャリアを自律的に築くことができます。

- モチベーション、エンゲージメントの向上:自身の能力が活かせる機会を得ることで、「自分が貢献できている」という実感や仕事への意欲が高まります。

- 自身の強み/弱みの可視化:自身のスキルや経験、興味関心といった情報を社内で共有し、他の従業員や管理職に知ってもらう機会が増えます。

- 社内理解促進とネットワーキング:他部署の業務内容やそこで働く人を知り、社内のネットワークを広げ、新たな連携や学びにつながります。

タレントマーケットプレイスとSHLアセスメントとの親和性

このタレントマーケットプレイスの仕組みは、SHLのアセスメントと組み合わせることでより強力な効果を発揮します。TMP導入のフェーズに応じて最適なソリューションをご提案いたします。

- 人材データの拡充とマッチング精度向上:タレントマーケットプレイスの基盤は従業員のスキルや経験データです。SHLアセスメントによる個人の能力や行動特性の客観的な測定結果を加えることで、AIによる職務推薦の裏付けデータとして活用可能です。

- ハイポテンシャル人材の発掘・登用支援:SHLのアセスメントでは、経験・スキルのみならず成長余地や将来のポテンシャルを評価できます。中長期的なリーダー育成・異動の判断材料となります。

- 社員の納得感・キャリア自律の促進:アセスメントを通じて「自分はどのような強みを持ち、どんな職務に適性があるのか」を本人が理解することで、エンゲージメントと自己成長意欲が高まります。

おわりに

このタレントマーケットプレイスという仕組みは、近年日本でも導入を検討される企業が増えています。SHLでは組織の活性化・人材の流動性を高める様々なソリューションを提供しておりますので、ご関心がある方は是非お問い合わせください。

このような方にオススメ

「新入社員」の入社後の早期離職、伸び悩み、仕事への不安を解消したい

「新入社員」向けに効果的なオンボーディング(定着・戦力化)施策を実施したい

パーソナリティ検査「OPQ」を採用だけでなく、入社後の育成でも活用したい

このセミナーで得られること

「新入社員」が仕事で活躍していくための自信を持つことができる

「新入社員」がキャリアプランを考えるためのヒントを得ることができる

具体的なアクションプランを立てる演習を通して、「新入社員」が効果的な目標設定の方法を身につけることができる

3つの特徴

パーソナリティ検査「OPQ」を活用することで「新入社員」の「仕事がうまくできるか」という不安を解消

新入社員が抱く大きな不安の1つとして「仕事がうまくできるか」があります。パーソナリティ検査を通して「自分だけの強み」を理解し、それを活用する方法を見つけてもらうことで、その不安を解消し、モチベーションを高めた状態で、仕事に取り組んでもらうことができます。

※「OPQ」未受検の場合、別途受検が必要です(有料)。担当コンサルタントまでお問い合わせください。

“自分だけの強み”を業務で発揮し、成果を出すための具体的なアクションプラン作成までをフォロー

“自分だけの強み”を理解した上で、それを業務で発揮し、成果を出すための具体的な行動計画を立てるための方法もお伝えします。そして、実際にご自身のアクションプランの立案まで行って頂くことで、受講後の日常業務に活かすことができます。

すきま時間で学習可能

単元ごとに動画が細かく分かれているため、すきま時間を有効活用できます。パソコン、タブレット、スマートフォンでの視聴に対応しており、受講期間中はいつでも、何度でも視聴が可能です。

セミナーのご紹介(動画)

セミナー概要

主催

日本エス・エイチ・エル株式会社

対象者

パーソナリティ検査「OPQ」を受検済みの「新入社員(新卒入社1年目)」の方(同業者、学校法人、個人の方はお申込できません)

受講費

受講者1名様につき5,000円(消費税等別)

※「受講人数無制限」の年間契約プランもございます。詳しくは、担当コンサルタントまでお問い合わせください。

受講期間

受講用URLメールの到着日から3週間

お申し込み方法

フォームよりお申込みください。お申し込み受付後、原則2営業日以内に受講用URLとログインID、及びログインパスワードの設定方法を記載したメールをお送りします。

※届かない場合は、事務局までお問い合わせください。

お支払い方法

受講用URL等を記載したメール送信後、当社他サービスの利用料金と併せて請求させていただきます。

※振込手数料は貴社ご負担にてお願いいたします。

動作環境

OSとブラウザ

Windows

OS

Windows 10、11

ブラウザ

Microsoft Edge(最新版)、 FireFox(最新版)、Google Chrome(最新版)

Mac

OS

MacOS High Sierra 10.13 以降

ブラウザ

Safari(最新版)

iPhone/iPad

OS

iOS 14.0 以降 / iPadOS 14.0 以降

ブラウザ

Safari(最新版)

Android

OS

Android 8.0 以降

ブラウザ

Google Chrome(最新版)

注意事項

- ・ブラウザのJavaScript、Cookie、SSLの設定が有効である必要があります。

- ・セキュリティソフトウェアまたは、アンチウイルスソフトウェアのセキュリティ機能によっては正しく視聴出来ない場合があります。

- ・株式会社プロシーズが提供するeラーニングシステム「LearningWare」を使用します。

注意事項

・1つのログインIDで、同時に複数の端末で視聴することはできません。

・ログインIDやパスワードの共有、第三者への譲渡を禁止します。また、セミナーの録画・録音、転載、第三者への公開等は固くお断りいたします。

・利用可能期間中にコンテンツの受講が完結しなかった場合や、サービスの利用が無かった場合にも、利用期間の延長や返金は行いません。

お問い合わせ

日本エス・エイチ・エル株式会社 セミナー事務局

Eメール training@shl.co.jp

関連する導入事例

関連するコラム

本コラムでは、ミドルマネジメントを取り巻く現状を整理し、組織・人事が効果的にミドルマネジメントを強化する方法についてご紹介します。

ミドルマネジメントとは

ミドルマネジメントとは、組織内で経営層と現場社員をつなぐ中間管理職を意味します。主に部長や課長などが該当し、組織の目標達成やメンバーの育成のために様々な手段を講じて対応する(manage)という役割が期待されています。近年、ミドルマネジメントの重要性はますます高まっています。人事担当者を対象としたある意識調査1では、50%が「ミドルマネジメントの能力開発」が最重要課題と回答し、他の項目を押さえて首位となりました。組織の持続的成長と競争力強化のためには、ミドルマネジメントの戦略的な発掘や育成が不可欠であり、その重要性は今後さらに増していくと予想されます。

疲弊するミドル達

上記のように組織・人事からミドルマネジメントへの期待感が高まる一方で、現場のミドルマネジメントの過重負担が深刻な社会問題となっています。あるアンケート調査2によれば、ミドルマネジメントの約95%が「他の役職と比べて負担が大きい」と回答しており、負担感の主な要因として「部下の業務のフォロー」「上司、経営陣とのコミュニケーション」「部下とのコミュニケーション」等が挙げられています。これは、彼らが上司と部下の間で板挟みになっている現状を如実に表しています。さらに、別の調査3では、一般社員の77%が「管理職になりたくない」と回答しています。理由としては、以下が挙げられます:

- 責任の重さ

- 業務量の増加に見合わない報酬

- 自身の適性への不安

- 専門性の喪失懸念

では、このような状況を打開するために、組織・人事はどのように課題解決に向かえばよいのでしょうか。その第一歩は、ミドルマネジメントの本質的な役割と適性について、組織・人事とミドルマネジメントの双方が共通認識をもつことにあります。

ミドルマネジメントを強化するには

人事担当者から頻繁に聞かれる問題の一つに、「優秀なプレイヤーをミドルマネジメントに昇進させたものの、期待通りの成果が得られていない」というジレンマがあります。この問題の核心は、プレイヤーとミドルマネジメントの役割の本質的な違いにあります。- プレイヤー: 個人の成果に焦点を当て、自身の業務を遂行する

- ミドルマネジメント: 組織全体の成果に焦点を当て、部下やチームを通じて目標を達成する

一方で、先に見た通りミドルマネジメントの多くは過重負担に陥っています。いたずらに研修を増やすことは、かえって彼らの学習意欲を減退させてしまう恐れもあります。1on1や傾聴トレーニング等といった解決策に一足飛びに向かうのではなく、ミドルマネジメントの置かれている現状を組織・人事が正しく理解し、彼らの心理的な準備を支援する姿勢を示していくことが大切です。

「今いるミドルマネジメントをどのように育成するか」に加え、もう一つ重要な視点があります。それは、「組織の成果を最大化するために誰をアサインすべきか」という視点です。SHLグローバルの調査結果によると、現在高い業績を上げているプレイヤーのうち、上位職で成功する可能性のある人材はわずか7分の1にすぎません。これは、明らかにミドルマネジメントにはプレイヤーとは異なる適性(職務の成功や組織への適応に影響を与える性質)があることを示しています。

優れたマネジャーを発掘するためには、現在の役割における評価情報だけでなく、上位層に必要な潜在能力(ポテンシャル)を持っているかを明らかにするものさしが必要です。アセスメントを活用することで、こうしたポテンシャル情報を簡便に取得することが可能になります。当社はミドルマネジメント向けのアセスメントツールも様々持ち合わせておりますので、ご関心がある方はぜひお問い合わせください。

おわりに

ミドルマネジメントの強化は、いまや組織の持続的成長と競争力向上に不可欠な重要課題です。課題解決に向けて、ミドルマネジメントの心理的な支援と適切なアサインメントの両立が組織・人事にはますます求められてくるでしょう。実はかくいう筆者も、ミドルマネジメントに足を踏み入れたばかりの若輩者です。大きな役割の転換に戸惑うこともありますが、ミドルマネジメントとは本来、部下が輝くためのサポートができ、組織にも貢献できる幸せな仕事です。まずは自身が生き生きとしたミドルマネジメントになれるよう、日々精進してまいります。

¹ONE人事 人事部門の役割と人材マネジメントに関する意識調査(2024年9月)

²スタメン 中間管理職の負担に関する調査(2024年11月)

³JMAM 管理職の実態に関するアンケート調査(2023年4月)

「やってみなはれ」精神で日本の園芸業界での新たなビジネスモデル展開などを成功させたサントリーフラワーズ。創業以来、持続的に新たな商品やビジネスを創り出してきました。今後のさらなる成長のため、継続的に次世代を担う人材が集う会社とすべく、社員のキャリア開発を強化しました。社員のキャリア自律を支援する取り組みについてご紹介します。

※本取材は2023年1月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

サントリーフラワーズ株式会社

花苗・花鉢、野菜苗・野菜青果、および切花の開発・生産・販売

水産・農林業

60人(2022年)

インタビューを受けていただいた方

竹舛 啓介 様

サントリーフラワーズ株式会社

経営企画部 部長

インタビューの要約

少数精鋭の組織ながら、フルバリューチェーンで幅広い事業を展開している。そのため多様なキャリアパスがあるものの、社員一人ひとりに自らキャリアを描く機会が不足しており、組織として効果的な支援ができていなかった。また、採用時の求める人材像も総花的で自社に相応しい個性に欠けていた。

マネージャーによるキャリアビジョン面談を実施。それに先立ち、社員一人ひとりの自己理解促進のためにアセスメント(万華鏡30)をほぼ全社員に実施。アセスメント活用のための研修や全マネージャー参加のキャリアビジョン実現支援会議を開催。

社員のアセスメント結果の分析から、求める人材像を定義。求める人材を高い精度で採用するために、面接評価シートを作成し、面接者トレーニングも実施予定。

マネージャーにキャリアビジョンの重要性が浸透し始めた。今後は社員がキャリアについて本来あるべきオーナーシップ・自己裁量感を持つことができるよう、引き続き取り組んでいく。

多様なキャリアパスがある会社。 課題は、次のビジネスを生み出す人材育成と求める人材の科学的採用。

サントリーフラワーズは従業員約60名で、国内園芸事業(花苗・野菜苗)・切花事業(含む海外)・青果事業・海外ライセンス事業と幅広い事業を展開しています。かつ、新品種開発・品質保証・生産SCM・マーケティング・営業とフルバリューチェーンで事業を行っていますので、社員には多様なキャリアパスがあります。

各事業部のマネージャーは創業期からビジネスに関わってきた人材が中心となっており、今も新事業やビジネススキームを生み出し続けています。しかし、次のリーダーを育てる仕組みは整備されていない。非連続の視点、新しいチャレンジをする発想を求められる場面は限定的です。では何から着手するか。私は、キャリアを考える中で自分が何をしたいか、どうありたいかということを考えていくことが、仕事のやりがいを高めるとともに、非連続な発想のチャンスになると思いました。例えば、「私は人事の仕事が楽しいからもっと深めたい」では今の延長線上ですが、もっと根本的な「自分は植物の良さによって人生を満たされている。そうした価値を世の中の人にもっともっと届けたい」といった自身の価値観とキャリアが結び付けば、事業の新しい成長・変革の力になると考えました。また、「自分が何より嬉しい瞬間は、身近な人が笑顔になったとき。」といった自身のやりがいを見出し、それを実現できる仕事に携われば、当然仕事が面白くなり、一人ひとりの成果もより大きくなると考えました。

同時に、より現実的な課題もありました。採用において求める人物像が明確ではありませんでした。面接者をお願いしたマネージャーに「どんな人を採用したいのか」と聞かれても、例えば、「自主性が高い人、協調性が高い人」など、どこの会社にも当てはまる内容を答えている状態でした。会社のどこにどのような人がいるのか、どんな人が活躍しているのかを科学的に把握して、そうした人材を採用できる仕組みを作りたいと考えました。

アセスメントによる自己理解の支援とマネージャーによる面談。 全マネージャー参加のキャリアビジョン実現支援会議も実施。

各事業部を率いるマネージャーはビジネス推進力が極めて高く、人や組織にも関心がある。しかし、実務に追われ部下育成に時間を割きづらい状態。それは認識したうえで、今回の取り組みを推進するためにはマネージャーが担い手になることが不可欠なことから、意義や狙いの説明をしっかりと行うことを強く意識しました。そのうえで、マネージャーによるキャリアビジョン面談を実行しました。

社員はこれまでキャリアという言葉について説明をうけたり、考えたりする機会がほとんどなかったため、急にキャリアビジョンと考えようと言われても困ってしまうことは言うまでもありません。そこで、まずは万華鏡30を通して自分の価値観や仕事の癖、特徴を知ってもらうことにしました。受検は任意でしたがほとんど全員が受検し、受検後に開催した日本エス・エイチ・エルによるアセスメント結果活用の説明会には、経営陣も含め多くの方が参加しました。

また、2022年12月には全マネージャーが参加する「キャリアビジョン実現支援会議」を立ち上げました。部署に関わらず35歳以下の社員全員について、1人当たり30分ずつ、どんな強みや課題、ビジョンを持っているか、これから何を経験してもらい、どう育成すべきかを話し合います。例えば、「成長がS字カーブに来ているので部署横断プロジェクトのリーダーを任せてみよう」、「環境をかえて新しいチャレンジをしたら良いのではないか」など。サントリー在籍時に立ち上げた同様の会議を参考に企画を立案しました。個々人を深く理解するだけでなく、他部署を含めたメンバーを普段からしっかり見ており、良い育成やマネジメントをしているマネージャーから刺激を受けられることがこの会議の良い点です。

データ数が少ないアセスメント結果を分析し、求める人物像を定義する。

アセスメントの受検を案内する際に、結果を採用基準作成の参考情報と使うと伝えました。結果データの分析方法は日本エス・エイチ・エルに相談しました。約60名の会社なので部署ごとの統計的な検定が難しい状態でしたが、最終的にクラスター分析を行いました。分析結果から求める人物像として2つのタイプを定義し、そうしたコンピテンシー特性を見極める為の面接評価シートを作成しました。23年2月には、面接者トレーニングも実施を予定しています。実際の採用での活用はこれからですが、私たちの会社で自身の個性を活かし、よりやりがいをもって働ける方と出会える確度が高くなることを期待しています。

キャリアビジョン実現支援会議後にマネージャーに行ったアンケートを見ると、キャリアビジョンの重要性が理解できたという回答が多く、ようやくスタートラインに立てたと感じています。「もっと対象を広げて実施しよう」という声も出ていて、この会議は今後も発展していきそうです。また、キャリアビジョンや職務経歴といった人材プロフィールを整理し、並行して今後はあるポストにはどういう人材が必要なのかも組織全体の共通認識としてまとめていきたいですね。そして、この会議で話し合った内容をもとに人員配置などが行われることによって、マネージャー自身も人・組織の取り組みに対する自己裁量感を高め、人の育成にますます積極的に取り組むようになることを期待しています。

マネージャー以外の社員からはキャリアビジョン面談中に万華鏡の結果を互いに共有して相互理解が深まったという声を聞きました。今はまだマネージャーに結果を開示するかどうかは本人に委ねていますが、今後は自然と共有されるような、より心理的安全性の高い組織にしていきたいと思っています。少しずつ階段を上っている状態ですが、社員がキャリアについて自己裁量感を持ち、新たな挑戦ができるように、引き続き取り組んでいきたいです。

日本エス・エイチ・エルは、一人ひとりの特徴をとらえ、解像度を上げることにこだわっている会社だと思います。自分自身も一人ひとりの個性を大切にすることを人生の柱にしているので、信頼できます。その上で科学的なアプローチをとるので、再現性や納得性が高いです。また、仕事をきちんと進めていく風土があるので、今後も一緒に仕事をしていきたいですね。加えて、日々新しいことを教えてくれます。2カ月後に同じ課題を相談したら、新たな提案をしてくれるのではないでしょうか。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

畔取 祐介

本件はご相談から2か月間で社員受検が始まりました。竹舛様の意思決定の速さと実行力に、社員と会社に対する強い思いを感じました。アセスメント(万華鏡30)をフィードバックによる各人の自己理解促進とデータ分析による社員傾向の客観的把握にご活用いただきました。限られたサンプル数で実施した分析でしたが、結果をうまくご活用いただけた手応えがありました。今後もサントリーフラワーズのタレントマネジメントの改善のお力になれれば幸いです。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

ポストコロナの航空便需要の回復で、人財の確保が重要な経営課題となった鈴与スカイホールディングス。

採用数を増やすだけではなく、人財育成の強化に取り組みました。

※本取材は2024年10月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。

鈴与スカイホールディングス株式会社

航空輸送における空港地上支援業務

航空業

686名(2024年10月1日時点)

インタビューを受けていただいた方

植松 謙治 様

鈴与スカイホールディングス株式会社

常務取締役

インタビューの要約

コロナ禍により人財流出が加速。航空便の需要回復により人手不足が経営課題となった。

既存の人財の流出防止と生産性向上のための育成に着目。属人的だった人財育成に対して組織的な支援を図る。

全社員に適性検査を実施。取得したパーソナリティデータから新たな気付きが得られた。

今後は、よりきめ細かく個人の育成にデータを利用する仕組みを構築し、アセスメントの活用を会社の文化として埋め込んでいく。

コロナ禍に人財が流出、需要回復に伴い人財不足に。

私は1982年に鈴与に入社し、まず物流業務を経験し、その後はシステム部門に長く在籍しました。2013年から全く経験のない航空事業に携わることになりました。鈴与グループに加わってから日が浅かったドリームスカイ名古屋と中部スカイサポートの管理業務を支援するためです。この2社は航空機の到着から出発までの様々な地上業務を分担しており、連携が求められます。2社を束ね求心力を高めるために2018年には鈴与スカイホールディングス(SSHD)が設立されて、現在この3社の役員を務めています。

2020年初頭から新型コロナの影響が出始め、その後の行動制限が厳しくなってからは、ほとんどの航空便がストップし、経営は致命的な打撃を受けました。雇用確保の取り組みを必死にしてきたものの、新型コロナ前は2社合わせて1000名弱いた従業員のうち相当数が離職してしまいました。そのため、パンデミックが落ち着いて航空便の需要が回復すると、極端な人手不足に陥りました。人財を確保するためのアプローチとしては、採用数の増加と人財流出の防止、従業員の生産性向上があります。ドリームスカイ名古屋と中部スカイサポートは業務の関係性は強いものの、それぞれの従業員のカラーや文化、仕事の性質はかなり異なります。採用に関しては各社で取り組んだほうが効率的なので、SSHDでは既存の従業員の育成や人財流出防止の中で各社が取り組みにくい領域にフォーカスすることにしました。

人が変わっても再現性のある仕組みを構築する

従来の人財育成は管理職や先輩社員の属人的スキル、言わば職人芸に依存している部分が多かったのは事実です。これに対して、システム化・効率化が可能な仕組みを会社が提供することによって人財育成を後押しし、その結果、従業員一人ひとりが意欲を持って能力を発揮できるような環境を作れないだろうかと考えました。人財流出防止のソリューションを調査していたところ、採用で適性検査を利用している日本エス・エイチ・エルのソリューションが目に留まり、当社では何ができるかを相談することにしました。紆余曲折がありましたが最終的には、採用時に取得したパーソナリティのデータを活用した育成を行うことができるよう、SSHDで育成の基礎的な枠組みを作成し、各社ではそれを状況に合わせて発展させてもらうことにしました。

まずは社員全員に適性検査を実施し、万華鏡リポートを出力しました。有難いことに、ほぼ全員が受検してくれました。そして各自が自分のデータを理解して腹落ちしてもらうために、結果の見方に関する講義動画を展開しました。加えて管理職に対しては、これまで自分の経験などから行っていた育成から万華鏡のデータに基づいた指導ができるように集合型研修を実施しました。

また、パーソナリティデータがあれば様々なリポートが出力できるため、ストレス耐性リポートなど個社のニーズに特化したリポートも出力しています。

アセスメントデータが新たな視点を提供

管理職向けの集合型研修のアンケートでは、自分自身の管理職としての特性に対しても、部下の特性に対しても「今まで気づかなかった視点が得られた」という声が比較的多くありました。同時に「結果をどのように育成に活かすかが難しい」という声もたくさんいただいています。実は、実施前には管理職の皆さんにどこまで消化してもらえるか不安もありましたが、幸いにも、人財育成には皆さんが問題意識を持っており、いかにデータを活用するかに目を向けてくれています。結果の読み取りは一朝一夕でできるようになるものではないので今後も浸透を図っていく必要があると思います。加えて、一人の管理職が20~30人の部下の万華鏡リポートを一人ずつ見ていくことは時間的にも難しく、管理職全員がコーチングやカウンセリングの経験を持っているわけでもないので、この点についてはさらに検討すべき点だと感じています。

また人事部門の責任者からは、人事異動を検討する際に、従来は「Aさんはこうだから」という個人の主観で議論を進める傾向があったものが、パーソナリティのデータを確認するようになって判断の参考情報として役立っている、という話も聞いています。

客観データの活用を組織の人事プロセスに埋め込んでいく

今後は、この取り組みを継続していく仕組みが必要です。全員に受検してもらったのはよいですが、各人が結果を十分に理解して目標を持つところまでできているかというと、まだそこまでは到達していません。既存の年次別の研修などの機会に組み込んでいくことを検討しています。従来、このような研修では役割期待と自分とのギャップを検討し、今後の目標を立てていましたが、自分に関する情報は自分の思い込みだけでした。しかし、客観データが活用できるようになったので、パーソナリティの特徴と役割期待とをすり合わせて、目標や行動計画の立案に活かしていきたいと考えています。

私がシステム部門に在籍していた頃、電子メールの導入に携わったことありましたが、導入することでコストがどのくらい削減できるのかと問われることがありました。しかし、今となれば電子メールはインフラのようなものになり、コスト削減の効果という質問は意味を成さなくなりました。価値観が変わったのです。パーソナリティデータの活用も同様で、まだ社内で定着したとは言えませんが、一人一人の社員が能力を発揮する上で、こういう情報があって当たり前の世界になっていくと考えています。

具体的に育成に活かす仕組みをさらにブラッシュアップして、データを活用する文化を作っていければと思っています。そうすることで、当社において自分が腹落ちできる目標を持ち、その実現を目指して意欲を持って働くことができるようになるのではないかと考えているからです。そして、それが人財の流出を防ぐことにも繋がっていくのが目指す姿です。

日本エス・エイチ・エル様には、私たちが明確な答えを持っていない状態でご相談させていただくことになりましたが、よくここまでお付き合いいただけたな、丁寧に対応していただけたな、という印象を持っています。契約につながらなければ申し訳ないと思うほどに、非常にいろいろなことを対応していただきました。日本エス・エイチ・エルのアセスメントのデータはいかようにも活用できるという点も魅力です。半面、得体のしれないという側面もあるかもしれませんが、将来的に人事領域での新しい知見や枠組みが登場しても、それらに合わせてデータを利活用する方法を検討することができます。今後もデータの活用に関して、当社の文脈に即したご提案を期待したいと思います。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 名古屋オフィス長

髙橋 朗

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を多大に受ける中、人財獲得、リテンションをあらゆる角度からご検討されておりました。そんな中、当社がその施策の一端を担えたことは大変光栄なことでした。僭越ながら、植松様の素晴らしいところは、アセスメントの効能にも限界があることをよくご認識いただき、また人間の行動や心理がそう単純ではないことを理解されている点かと思います。私も大変勉強になることが多く、長らくこの業界にいると、個々人のパーソナリティを分かった気になることがありますが人事のお立場ではそう簡単にはいかない場面の連続だったことでしょう。今後はそんな難しい場面で、意思決定の一助となれるように、一般論ではなく、鈴与スカイホールディングス様のために効果的な施策を、業界・企業理解の精度を高めながら行っていくことが求められていると思っています。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

能力開発に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

はて、実際はどうしたらいいのか。評価とは何かを知ることでこの答えを導き出すことができます。今回のテーマは評価です。

評価の目的

評価の本質は意欲形成です。目的は大きく二つに分けることができます。

一つ目は、企業の価値観、戦略、目標に従業員の行動や成果をあわせていくことです。企業は評価を通じて適切な行動をとったり、求めている成果を生み出したりするよう従業員を促していきます。経営者にとって評価は企業戦略を遂行するために人を正しく動かす仕組みです。したがって経営者は企業戦略と評価との関係を従業員にわかりやすく伝える必要があります。

二つ目は、人材開発、人材育成です。評価によって被評価者は今の自分はどれだけ仕事ができているのかを知ることができます。何がどれだけできている(できていない)のかがわからなければ、成長は困難です。評価によって現在の能力や成果を知ることができれば、求められている能力や成果の水準との差を把握できます。そして、評価が処遇や役割との関連でインセンティブとして働けば、従業員はより高い水準を目指して努力します。

何を評価するのか

評価対象として欠かすことができないものは職務成果です。その仕事をすることで得られるアウトプットが成果です。営業職であれば、売上実績、粗利実績、契約件数などが職務成果です。職務成果は企業にとって望ましい結果と言えます。この望ましい結果は、企業の状況や組織の戦略、方針などによって変化します。つまり、何を成果とするかは経営陣が経営戦略、事業戦略を踏まえて決めるべきものなのです。また、企業としての成果を定めたとしても組織や部署の職務内容や具体的な方針、計画などにより、各現場では柔軟に評価基準を設定する必要があります。そして、企業戦略や企業価値観と各メンバーの評価基準を円滑につなぐ工夫こそが評価を効果的に活用するために必要なことなのです。職務成果だけを対象に客観的な評価を行えば、公平性を維持することは可能です。評価は衛生要因である金銭報酬に直結することが多いため、公平性が維持できないと従業員のモチベーションを下げることになるため、公平性は欠かすことができません。しかしながら、職務成果の評価だけでは、なぜその成果を生み出すことができたのか、あるいはできなかったのかがわからないため、もう一つの目的である人材育成には不十分です。

もう一つの重要な評価対象はコンピテンシーです。コンピテンシーは、成果創出のための発揮した行動です。コンピテンシー評価を行うことで、なぜ良い成果が得られたのか(得られなかったのか)が明確になり、さらなるレベルアップのためにどのような行動をより強化すべきか、どのような行動を改善すべきかがはっきりします。

どのように評価するのか

全ての従業員が喜ぶ評価をすることは不可能です。良い評価であっても悪い評価であってもすべての従業員を意欲形成できなければ、評価を行う意味はありません。ではどのように評価を行うべきか。重要なポイントが3つあります。

・評価基準と評価方法をオープンにする

従業員が自分の何を誰がどのように評価し、最終評価がどのように決まるかを知っていることが重要です。従業員が正しく評価基準を理解し、合意していれば、高い評価が得られるように仕事をするでしょう。企業が望む適切な行動を促し、能力開発を促すことができます。・全体の評価結果をオープンにする(個人が特定できる情報は絶対に掲載しない)

組織全体で評価結果がどのように分布しているかをオープンにすることは、二つの効果があります。一つ目は自分の相対的な位置を知ることができること。二つ目は企業のオープンな姿勢をアピールできること。いくらオープンが良いと言っても評価結果は個人のプライバシーです。絶対に個人が特定できる情報を出してはいけません。・評価結果をフィードバックする

フィードバックには三つのポイントがあります。一つ目は速やかにフィードバックすること。評価結果が出たらできるだけ早くフィードバックします。早ければ早いほど効果的です。半期に一度行われる評価では評価結果の根拠となる行動や成果が半年前のものになってしまうかもしれません。おぼろげな記憶ではフィードバックの効果も半減します。すぐにやりましょう。

二つ目は良い点も悪い点も包み隠さず伝えること。良い点を伝えるのは簡単です。お互いに前向きな気持ちになれます。悪い方が難しい。しかし、悪い点をうまくフィードバックできれば効果的な行動変容につながります。フィードバックする上司の力量が問われます。 三つ目は評価根拠を伝えること。なぜ、今回の評価結果となったのかについてわかりやすく伝える必要があります。従業員が評価の根拠をしっかりと理解すれば、評価に対する納得感が高まります。

終わりに

評価のためには、事前に評価基準と評価方法を明示しておくことが必要であることがわかりました。また、業績だけでなく、業績を生み出すプロセス(コンピテンシー)を評価対象にすることで効果的に人材育成ができることもわかりました。

冒頭の人事担当役員も事前に評価基準と評価方法を明示していれば、このような疑問を持つことは無かったでしょう。加えてコンピテンシー評価を加味することで、より人材育成を促す評価制度にすることができると考えます。

1. 継続的な成長ができる:キャリア開発が鍵

特に、現在労働人口の半数以上を占めるミレニアル世代とZ世代の間で、ジョブホッピングが増加しています。しかし、ジョブホッピングが楽しいからではありません。労働者の約4分の1が、キャリアアップの機会が見いだせないために退職すると答えている一方で、83%は積極的に昇進を求めています。多くの従業員は、明確な将来性があれば、現在の組織にとどまることを好みます。また、社員が昇進だけを追い求めるのではなく、組織内での横方向の異動を希望する傾向が強まっています。今日の従業員は、成長、発展、新しいスキルの習得を熱望しており、現在の職務にそのような機会がなければ、他を探します。企業が優秀な人材を確保するためには、明確なキャリアパスを作り、継続的なスキルアップと能力開発の機会に投資する必要があります。

まず、社員の長期的なスキル(適応力、問題解決力、協調性など)を理解することから始め、そのインサイトを活用して能力開発計画を立案します。単に昇進のためだけではなく、社員が自分のポテンシャルを認められ、育まれていると感じられる職場を作ります。明確な成長経路を提示し、従業員一人ひとりの将来に投資することで、組織は長期的な忠誠心を築き、優秀な人材がいなくなるリスクを減らすことができるのです。

2. 人間性が評価される:AIにはないスキルがある

AIや自動化が職場で顕著になるにつれ、従業員は人間特有のスキル(共感力、創造力、適応力、批判的思考力)を評価されることを強く望むようになっています。AIはデータ分析や自動化を簡単にこなしますが、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、最終的に組織文化を構築するのは行動的なスキルです。他者とつながり、批判的に考え、変化に適応する能力は、テクノロジーでは真似のできない紛れもない人間の強みです。従業員は、職場が進化する中でも、自分のポテンシャルが認められ、育まれ、個人と組織の成功の原動力となるヒューマン・スキルの開発に対する支援を求めています。

AI化が進む職場で、より人間中心の役割につきたいというニーズを満たすためには、組織は従業員の行動スキルと将来のポテンシャルをより深く理解する必要があります。単に現在の能力に基づいて人材と仕事をマッチングさせるだけにとどまりません。各個人の成長を予測し、変化に機敏に対応することを含みます。組織が従業員の強みと能力開発領域を明確に特定できれば、配置配属や能力開発について客観的で公平なデータに基づいた意思決定を行うことができます。

また、客観的な人材アセスメントによって、社員が気づいていない貴重なスキルを発見し、本人へ伝えることが可能です。例えば、「私たちは、あなたのこのようなスキルを見て、Xの役割への昇進を支援するためにこのスキルを伸ばしたいと考えています」といったオープンなコミュニケーションは、従業員とそのキャリアパスに対する真のコミットメントを示し、信頼を育むことにつながります。

3. 公正さの可視化:意思決定のプロセスを信頼する

公正さは今や単なる組織の理想ではなく、従業員の期待の中核となっています。多くの従業員にとって、信頼は透明性から生まれます。従業員は、人材がどのように決定されるかを知り、そのプロセスが公正で客観的であることを確信したいのです。従業員は、企業がDEIの取り組みにおいて、実際に測定可能な成果を示すこと、「有言実行」を期待しています。企業が声明を出すだけでなく、公正さを意思決定や職場文化に深く根付かせることで、信頼を築くことができます。人材に関する意思決定の基準や手順について透明性を提供し、組織のあらゆる行動において公平性と公正性を可視化することが求められています。例えば、採用においては、職務に関連した基準に基づく客観的なアセスメント、構造化された面接、偏見を減らすための多様な採用担当者の起用などが含まれます。スキルベースの採用は、従来の資格ではなく、職務に関連する能力に焦点を当て、より幅広い人材に目を向けることできるようになります。候補者にとっても、過去の実績だけでなく今現在の職務に何をもたらすかが評価されるため、これまでアクセスできなかった職務への道を切り拓く助けになります。

4. 適応を助けること:絶え間ない変化は疲弊するため、サポートが必要

従業員は常に適応が求められる状態にあり、最後の変化が完全に導入される前に次の変化がやってくることが多いです。変化は単に早く起こっているだけでなく、終わりが見えず、継続的に起こっているのです。その影響は明らかで、最近の調査では、どの人事リーダーも、従業員が変化に対する疲労に苦しんでいると報告しています。また、変化の渦中にサポートが得られていないと感じたまま放置された従業員は、安定性を求めて他の職場を探す可能性が54%高くなるという調査結果もあります。また、留まる人々も、しばしば自分自身がやる気を失い、燃え尽き症候群の危険にさらされ、ついていくのに必死であることに感じています。そのため、従業員が変化の流れに巻き込まれるのではなく、職場環境をコントロールできていると感じるためには、サポート、透明性、そして本当の意味での主体性が不可欠です。組織は、従業員が変化の時代にサポートされていると感じられるような環境を整え、単に移行を管理するのではなく、適応できるようにしなければなりません。

まずは、変革を推進する人々が他者を指導できるスキルを持っているかどうかを検討します。SHLの最新リサーチでは、変革を成功させるために不可欠なスキルとして、「人のやる気を引き出し、力を与える」、「合意を得る」、「共感を示す」といった資質が挙げられています。これらの資質は、従業員が変革に投資し、変革を通じて互いに支え合うことを奨励する文化を育むことにつながります。

これらのスキルをアセスメントすることで、組織は、スキルの開発や強化が必要なのはどこかを判断し、レジリエンス(回復力)とアジリティ(敏捷性)を強化するための支援体制を整えることができます。積極的なアプローチをとることで、組織は、変化を受け入れる準備の整った人材を育成することができるのです。

5. 未来に向けて備えさせる:AIとともに進化する

AIは仕事を大きく変えつつあり、従業員はAIを活用するためのトレーニングやサポートを組織に期待しています。実際、リーダーの66%がAIのスキルを持つ候補者を好み、71%がAIに堪能であれば経験の浅い候補者でも採用したいと回答しています。労働者側を見てみると、知識労働者の75%がすでにAIを業務で使用しています。にもかかわらず、現在AIリテラシーに関するトレーニングを行っている企業は38%に過ぎません。役割の進化や新たな責任の発生に伴い、期待とトレーニングの不整合はリスクをもたらします。特にキャリアの浅い従業員にとって、AIへ習熟することは成長機会の拡大を意味し、リーダーの4分の3以上が、AIに習熟したキャリアの浅い人材は、より大きな責任を与えられる可能性が高いと回答しています。AIの役割が拡大し続ける中、従業員のサポート、スキル開発、役割への適応の必要性はかつてないほど重要になっています。AIは一部の仕事を容易にする一方で、新たな複雑さをもたらしています。LinkedInの調査によると、米国で最も急成長している職種の68%近くは、20年前には存在しなかったものです。実際、これらの進化する役割に必要なスキルは、主にAIによって、2030年までに68%変化する可能性があります。

このような新しい環境で成功するためには、従業員が責任を持って生成AIツールを使用するための明確なトレーニングが必要です。適切な指導がなければ、これらの強力なツールが誤って使用され、非効率的な、あるいは有害な結果につながる可能性があります。AIツールとトレーニングの両方に投資することで、組織は従業員が機敏で適切な生産性を維持できるようになります。企業にとって、AIの利点は生産性だけにとどまりません。チームを鼓舞し、今後の仕事に備えさせることでもあるのです。

今回は私をDuolingo中毒にしたDuolingoのゲーミフィケーションについてユーザーの視点からお伝えします。

出典:https://www.duolingo.com/

出典:https://www.duolingo.com/

Duolingoとは

世界で数億人がダウンロードしており、月間アクティブユーザーが1億人、有料会員数は800万人を超える語学学習のオンラインアプリです。初心者から中級者まで幅広いレベルの学習者に対応しており、英語やスペイン語、日本語、フランス語など、さまざまな言語を学ぶことができます。最近は音楽、算数の学習もできるようになりました。ミッションとして、パーソナライズされた学習体験、楽しいオンライン学習、誰もが得られる無料学習機会の提供を掲げ、次の6つのアプローチで学習をデザインしています。

- 実際に使える外国語

- ユニークなコンテンツ

- 暗黙的学習と明示的学習のバランス

- 自分にピッタリな学習

- マルチチャンネル学習

- 止まることのない継続的な改善

Duolingoのゲーミフィケーション

語学学習には継続が必要なので、Duolingoは学習を維持させるための仕掛けをふんだんに持っています。徹底的にゲーミフィケーションを取り入れているのです。継続のための仕掛けには次のようなものがあります。- リーグ

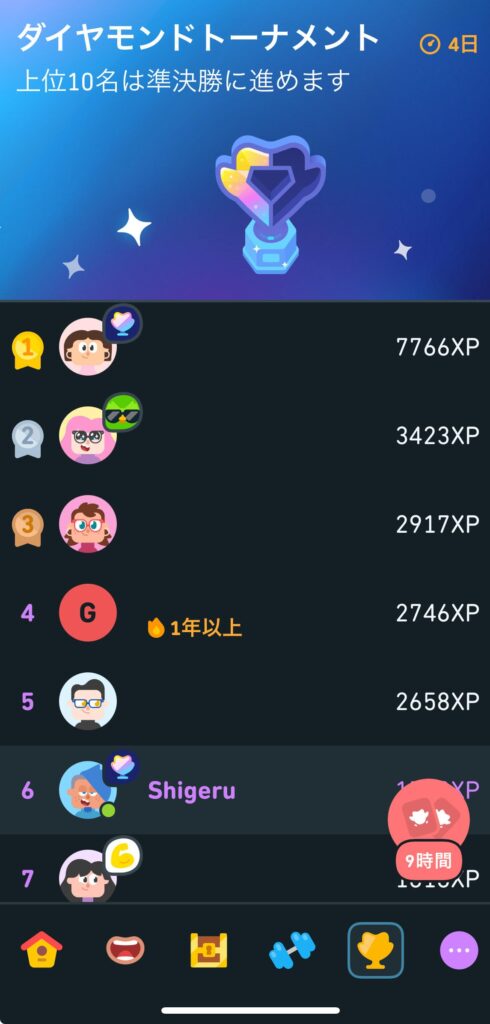

最初に参加するブロンズリーグからはじまりダイヤモンドリーグまで10個のリーグがあります。リーグとはレッスンで獲得したXP(ポイント)を数十人で競うリーダーボードのことで、日本では日曜19時から1週間で開催されます。日曜19時の時点でリーグ上位にいる人が一段上のリーグに昇格、中位の人は同じリーグを維持、下位の人は一段下のリーグに降格となります。上位リーグに行くにはXPを多く獲得する必要があります。つまり学習量が重要なのです。どの言語のどのレベルを学習しているかに関わらず、どれだけ多くの学習をしたかが問われます。

一定の時間内のみ獲得するXPを数倍に増やすことができるボーナスを得るための仕掛けがあります。

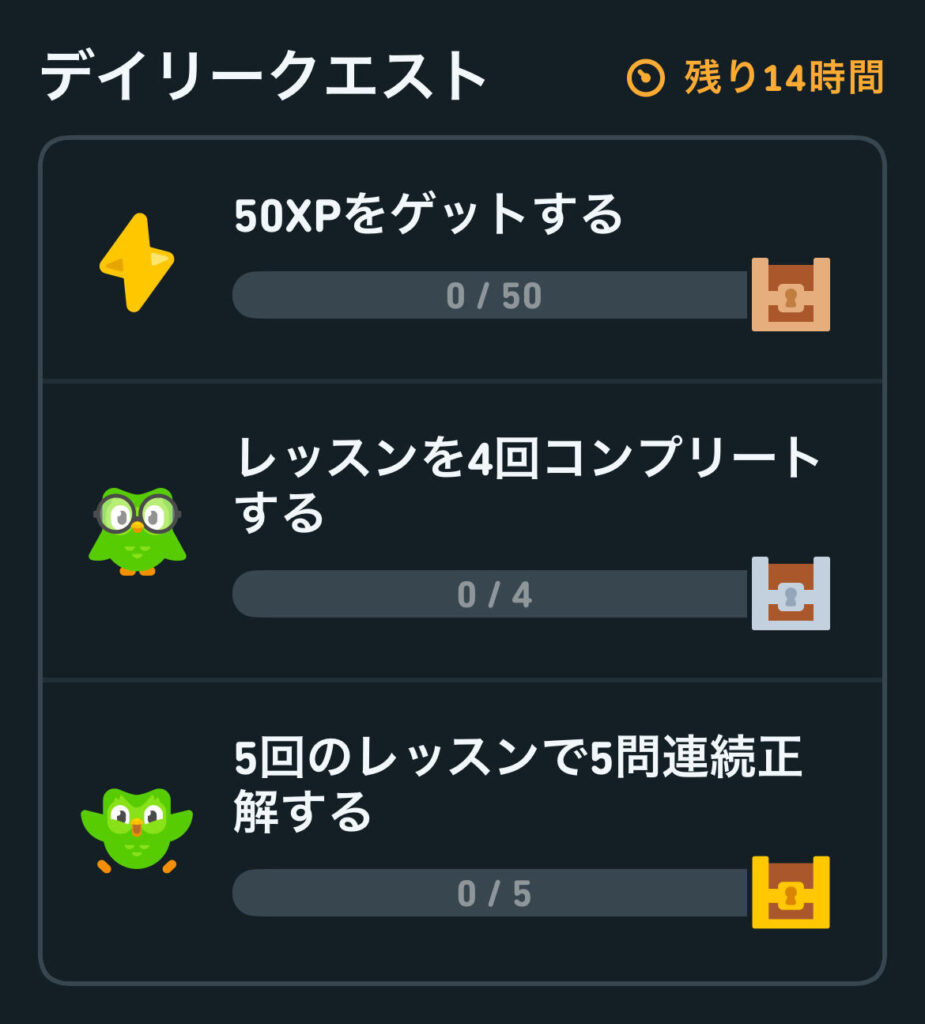

デイリークエストはその日のレッスン目標が設定され、クリアすると最大30分間XP3倍ボーナスがもらえます。

期間限定アイテムの早起き宝箱と夜更かし宝箱。早起き宝箱は6:00から12:00にレッスンを行うと、その日の18:00から24:00にXP2倍ボーナスをもらえ、夜更かし宝箱は18:00から24:00にレッスンを行うと翌日6:00から12:00にXP2倍ボーナスがもらえます。さらにこの時間帯にXP3倍レッスンを行っていると、ボーナス時間が切れる直前に15分延長ボーナスをゲーム通貨で購入しないかというお誘いがきます。

フレンズクエストは友達と一緒に複数のクエストをクリアする課題。これをクリアすると30分間XP2倍ボーナスがもらえ、このボーナスは数日の有効期間中いつでも使えます。

何日続けているかを記録する連続記録がカウントされます。連続記録が長くなればなるほど記録を途絶えさせたくないという心理が働きます。また、たまたま1日できない日があっても連続フリーズというアイテムを使って連続記録を維持できる仕掛けです。連続になってないだろう、と突っ込みたくなりますが記録を途絶えさせないほうが継続率が高いのでしょう。私の連続記録は187日ですが、既に何度もアイテムを使っています。

通知設定がきめ細やかにできるようになっています。ルイス・フォン・アンCEOは効果的なアラートのためにAIを活用していると述べています。何時にどのような通知を送ると学習行動につながりやすいかをAIに学習させているのです。確かにボーナスの通知やランクが下がった通知、連続記録まであと数十分の通知など、うまく危機感があおられてしまいます。

とにかくフィードバックが多いことが特徴です。1問解答するごとに正答なら誉め言葉、誤答なら正答の解説、正解した時の音、レッスン完了した時の画面表示など一つ一つのアクションに対してフィードバックがあります。

毎月のチャレンジをコンプリートするともらえる月間バッジと様々な取り組みの基準を超えた時にもらえる実績(バッジ)があり、これらを集めたいという気持ちがモチベーションにつながっています

SNSのように友達をフォローしたり、されたりする仕組みがあります。友達の活動を見て頑張ったり見られて頑張ったり、励ましたり励まされたり、ほめたりほめられたりすることがモチベーションになります。

ユニークなコンテンツを標榜しているだけあって、レッスンに出てくる英文も面白い内容になっており、登場するキャラクターは可愛らしく、愛すべき人格の持ち主ばかり。面白いお話を聞きたくて、愛すべきキャラクターと話をしたくて、学習を続けたくなるのです。

おわりに

Duolingoでのユーザー体験によって学習とゲーミフィケーションの相性の良さを改めて実感しました。あらゆる事象にゲーミフィケーションが効果的とは思いませんが、学習や能力開発など継続的な努力が必要な課題には、Duolingoのモチベーション戦略がとても参考になります。

私はこれから次の語学学習にチャレンジしようと考えております。