モビリティ社会において、一層大規模化・複雑化するソフトウェア開発。

不足するソフトウェア技術者を社内人材の職種転換によって育成する「キャリア転進プログラム」についてご紹介します。

※本取材は2023年1月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです

株式会社デンソー

自動車技術、システム・製品の製造

自動車部品製造業

連結 167,950人、単独 45,152人(2022年3月末現在)

インタビューを受けていただいた方

広瀬 智 様

増子 敬 様

株式会社デンソー

電子PF・ソフトウェア統括部 ソフトキャリア支援室 室長 (写真右)

電子PF・ソフトウェア統括部 ソフトキャリア支援室 (写真左)

インタビューの要約

モビリティエレクトロニクス事業においてソフトウェア技術者に対するニーズが質・量ともに高まる一方、社内にはスリム化が求められる事業もある中、社内で職種転換を行う「キャリア転進プログラム」が立ち上がった。

推薦と社内公募を併用し、応募者にeラーニングと適性検査WebCABを実施。その後、ソフトウェア開発の基礎研修を行い、仮配属期間を経てソフトウェアの開発現場へ送り出している。

プログラム開始から約2年が経過し、現在は年間100名弱を輩出するペース。転進者の中には、目覚ましい活躍をしている人材もいる。

リアリスティック・ジョブ・プレビューも含め、ソフトウェア技術者として現場で活躍できる人を見極める精度を引き続き高めていく。今後もソフトウェア技術者に求められるスキルは変化するため、教育内容をアップデートし、組織の要請にこたえていきたい。

高まるソフトウェア技術者へのニーズに対応するために、社内人材の職種転換をサポートする「キャリア転進プログラム」。

私たちの所属するモビリティエレクトロニクス事業グループでは、ソフトウェア開発の規模がどんどん拡大し複雑化していく中、ソフトウェア技術者の不足が深刻化しています。一方、モノづくりの事業は非常に成熟しており、今後、電動化が進んでいく中でスリム化が必要な事業もあります。そこで双方の課題を解決するための一つの手段として、社内での職種転換「キャリア転進プログラム」の検討を始めました。20年7月にソフトキャリア支援室が組織化され、準備期間を経て、2021年1月から本格的にプログラムの運営を開始しています。

このプログラムは、社員のキャリア自立・自律と開発を支援する「キャリアイノベーションプログラム」における、継続的な学習を支援する「リカレントプログラム」の一部として位置づけています。「キャリアイノベーションプログラム」は、ソフトウェア技術者をいかに質と量の両面で強化していくかという課題へ対処するために作った仕組みです。デンソークリエイトに在籍していた頃に培ったノウハウを活かしつつ、デンソーの課題に即した形にしています。まずソフトウェア技術者のスキルを可視化しました。そこから社員が自らキャリアを描き、学び続け、活躍することを支援します。プログラムにおいては、ソフト技術者としての適性を見極めるために、日本エス・エイチ・エルのオンラインアセスメント(WebCAB)も利用しています。

「キャリア転進プログラム」で、未経験者のポテンシャルを見極め、基礎教育を行い、実戦配備する。

「キャリア転進プログラム」の当初は組織の推薦だけでしたが、なかなか人数が増えなかったので、社内の公募制度も併用しています。応募者はハードウェア技術者だけでなく事務職も含みます。

応募者にはソフトウェア技術のリテラシーを向上するためのeラーニングとオンラインアセスメントを実施しています。オンラインアセスメントは、すんなりとソフトウェア的な技術を身につけられるというより、ソフトウェア的な考え方ができる人かどうかを見極める必要があると考えたためです。オンラインアセスメントとしてはWebCABを活用して、ソフトウェア技術者の適性を判断しています。そして、やる気と適性のある人に2カ月半の教育研修を行います。統計分析の結果、WebCABの得点と研修で実施するプログラミング言語テストの得点との強い相関が確認できています。また、結果リポートはご本人にも通知し、能力開発に役立てもらっています。

教育内容は、新人と同様にソフトウェア技術者として最低限必要なものだけにしました。このプログラムではソフトウェア技術者として共通に必要な基礎を学んでもらい、部門や製品によって必要な技術や知識は少しずつ異なるので、それらは配属後にOJTで学んでもらいます。

また、研修後、すぐにソフトウェアの現場でやっていけるかは分かりませんので、仮配属期間を設けて実際の業務を体験します。私たちもフォローして、本人と配属先がやっていけそうだとなったら正式に配属します。配属先は、会社のリソース計画をもとにいくつかの部署を提示します。その中で本人の希望も踏まえて決定します。応募から配属までに約半年で行っています。

年間約100名のソフトウェア技術者を輩出。活躍する社員も。

プログラム開始から約2年が経過し、現在は年間100名弱を輩出するペースです。プログラム出身者のなかには際立って活躍している人がいますし、いろいろなソフトウェア分野のイベントでもキャリア転進プログラム出身の方が出ていたりします。潜在していたソフトをやりたい人がその仕事に就けて活き活きと活躍されている様子を見るとよかったなと思います。そういう機会を提供して活躍や成長していくことに携われているのは1つのやりがいですね。

一方、途中で「やっぱり厳しいね」となる人もいます。華やかな仕事を思い描いて現場に入ると、思っていたのと違うと頑張れない人もいます。やってみて「こんな仕事だと思わなかった」となるとお互いに不幸になってしまうので、厳しいけれどもやりがいのある世界をよく理解してもらおうと説明していますが、それでも「やっぱり現実は違った」となる人はいます。ゼロにはできないとは思いますが、減らすことが課題です。仕事環境の大きな変化は誰にとってもストレッサーです。加えてプログラム参加者の職位が高い場合、受け入れ側がリーダークラスとしてのパフォーマンスを期待してしまい、それがプレッシャーになるケースもあります。どうケアするかを検討しています。

また、今後もソフトウェア技術者に求められるスキルは変化するため、教育内容をアップデートし、組織の要請にこたえていくことが必要になると考えています。

日本エス・エイチ・エルのアセスメントはデンソークリエイト在籍時の人材可視化から活用しており、人の特性を計測する仕組みとして信頼しています。今後は自社と業界平均との比較をしたいですね。また、プログラミングとマネジメントという主要な点だけでなく、様々な職種への適性を見極めたいと思っています。特に開発全体を見て指南していく人材である、ソフトウェアアーキテクトなどは、もともと素質がないとできない職務です。どんな人材か、日本エス・エイチ・エルの診断ツールで絞り込めたらと期待しています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント

松波 里奈

ソフトウェア技術者の獲得は様々な企業で喫緊の課題です。その中でも今回は、高い専門性が求められる技術者の自発的な職種転換という先進的なお取組みに参画させて頂けましたこと、大変有難く思っております。「年間100名弱のソフトウェア技術者を輩出」という成果は、広瀬様、増子様がアセスメントデータの活用に留まることなく、キャリア自律促進のための前向きかつ挑戦的な取組みを続けたことによるものと感じております。今後もアセスメントの活用に留まらず意見交換させて頂き、効果的なタレントマネジメントの立案と運用のために尽力いたします。

おすすめのセミナー・イベント情報

関連する導入事例

関連する導入事例

関連するコラム

関連する導入事例

関連するコラム

人材要件定義に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

関連する導入事例

関連するコラム

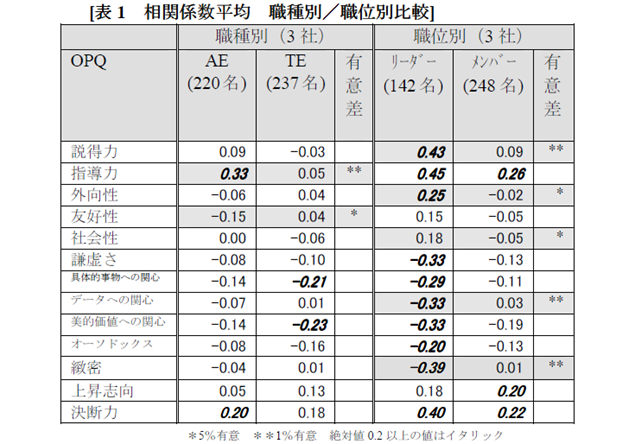

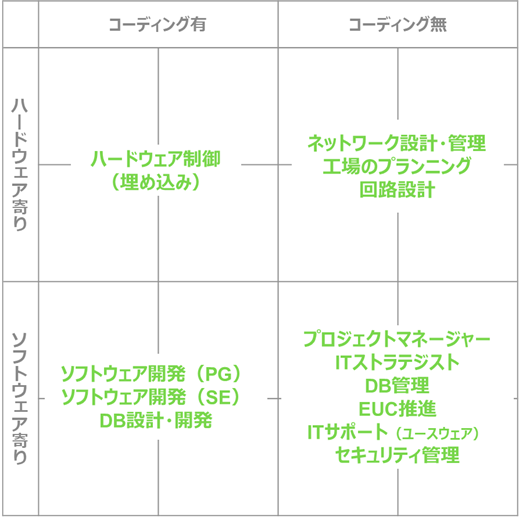

近年、社内で活躍しているエンジニアを、ソフトウェアエンジニアとしてリスキルする企業が増えています。既に活躍しているエンジニアだとしても、例えばハードウェアエンジニアとソフトウェアエンジニアでは活躍人材の特徴は異なることが考えられます。

本コラムでは、IT人材の顕在化したスキル・能力・経験と潜在的な特徴(コンピテンシーやパーソナリティなど)の関係性について調査した事例をご紹介します。

※本コラムは2022年9月開催の第37回産業組織心理学会で発表した内容を一部抜粋しています。

調査概要

IT関連業務に従事している682名に「アンケート」と「アセスメント」を実施しました。加えて、協力企業にご提供いただいた各受検者のスキルレベル情報も使用して、統計分析を行いました。■アンケート項目

・現在、過去、今後の職務におけるコーディング有無の度合い(各4段階)

・現在、過去、今後の職務におけるハードウェア/ソフトウェアの度合い(各4段階)

・IT関連資格保持の有無

日本エス・エイチ・エル株式会社のWebCAB

(知的能力テスト4科目とパーソナリティ質問紙OPQ1科目の計5科目)

※WebCABの詳細についてはコラム「IT人材の適性」 をご確認ください。

■スキルレベル

IPA(情報処理推進機構)が定義している7段階のスキルレベル(詳細はこちら)

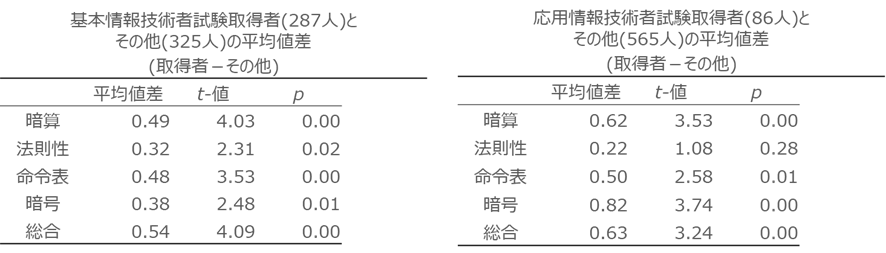

結果1:IT関連資格“取得者”のほうが、知的能力が高い。

IT関連資格の登竜門である「基本情報技術者試験」「応用情報技術者試験」の取得者と未取得者を比較したところ、資格取得者のほうが明らかに知的能力科目の得点が高い傾向がありました。

そのため、「知的能力科目が高得点の場合は資格が取得できる」というよりも、「知的能力科目が低得点の場合は資格取得が難しい可能性がある」と解釈するほうが適切かもしれません。

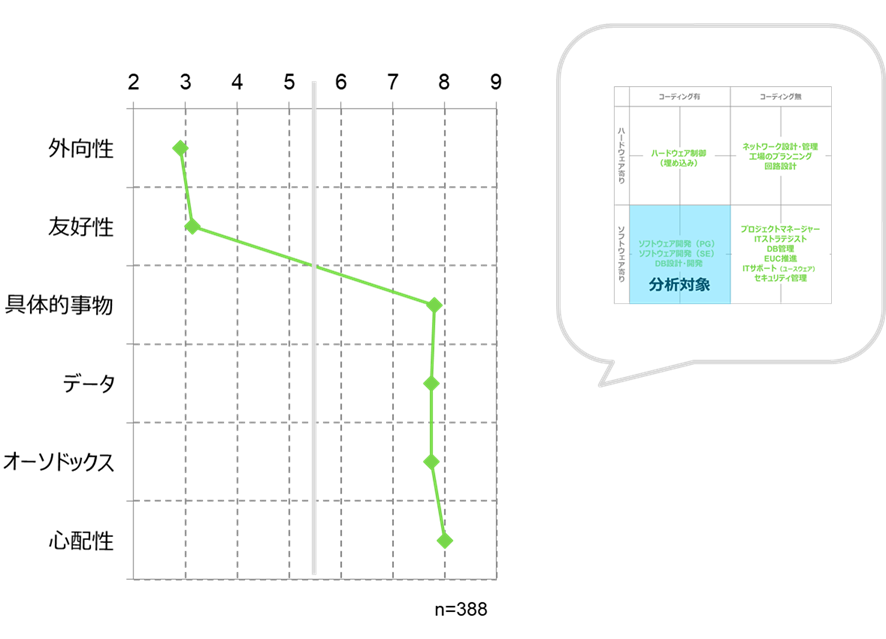

結果2:他集団と比較して、対人的に控えめで具体的なことに関心を持つ傾向がある。

ここからは、コーディングを行うソフトウェアエンジニア職に就いている方の、性格的な特徴を調査した結果です。■基準母集団との比較

当社の基準母集団(一般的な集団、平均が5.5)と比較して、人と関わる際には控えめで、具体的なことやデータに関心がある。また、実績のある確実な方法を取ることを好み、物事がうまく行くかどうかを心配する傾向があります。

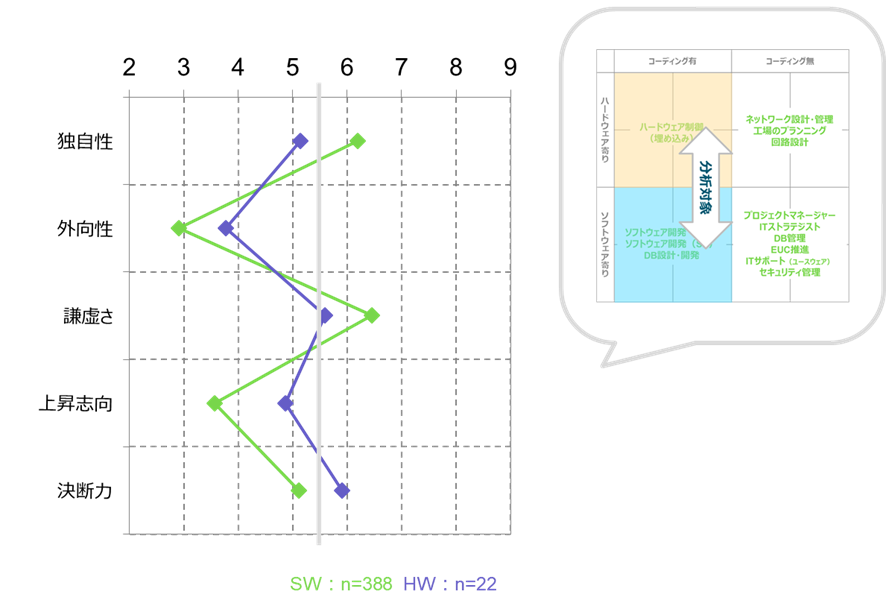

■コーディングを行うハードウェアエンジニアとの比較

より強い自分の意見を持ち、対人的に控えめで、周りからはマイペースに見える傾向がありました。

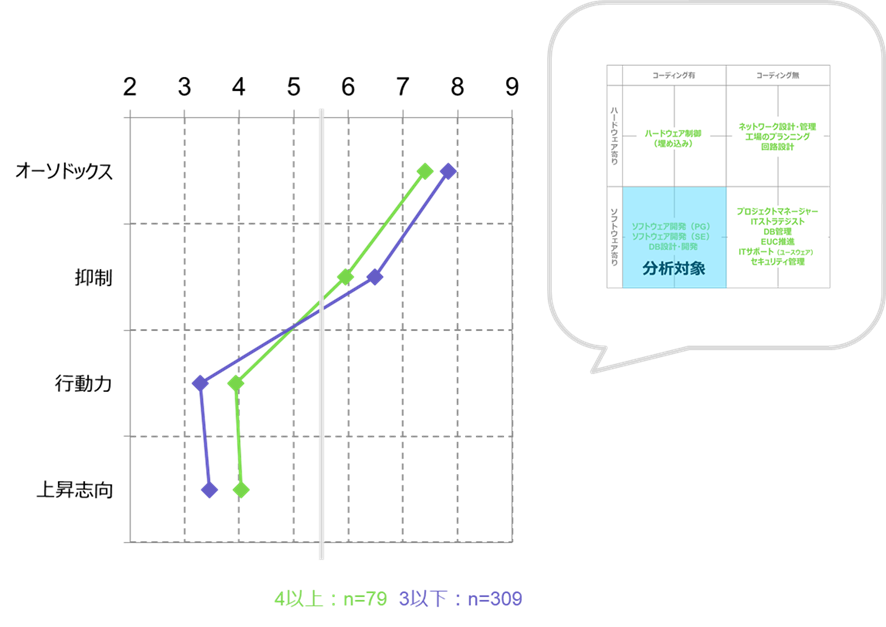

結果3:高スキルレベル集団は、比較的行動力があり、目標に向かって努力する傾向がある。

高スキルレベル集団(レベル4以上)は、その他の集団(レベル3以下)と比較して、既にある方法を好まず、感情を抑えすぎない。また、比較的行動力があり、目標に向かって努力する傾向が見られました。

おわりに

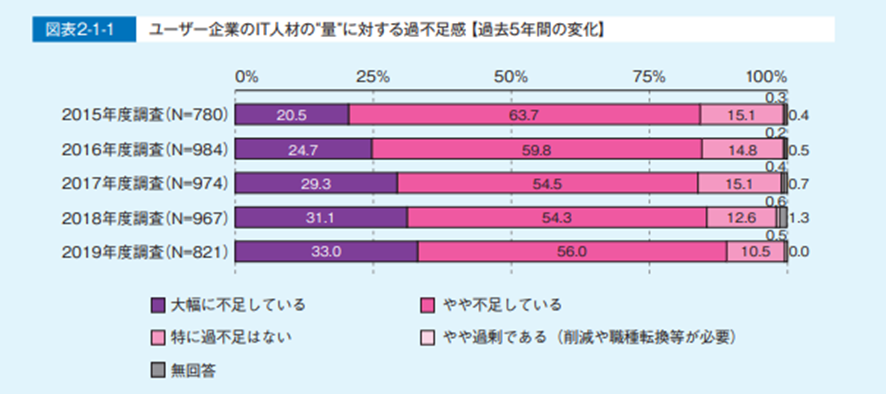

今回の調査では、IT人材はポテンシャルの観点で一般的な集団と明らかな違いがあること、ソフトウェアエンジニアとハードウェアエンジニアの性格的な特徴が異なることがわかりました。知的能力や性格的な特徴といったポテンシャルを踏まえて選抜や育成をすることが必要なのではないでしょうか。今回の調査ではサンプル数が少なく集計ができなかった職種もあり、今後も検証を続けていく必要があります。ご協力頂ける企業があれば、ご連絡をください。ぜひ一緒に検証しましょう。 デジタル技術を活用した変革や効率化が求められる時勢において、IT人材の需要は急速に高まっています。現状は約9割の企業において、IT人材が「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答しています。

引用:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター「IT人材白書2020 今こそDXを加速せよ ~選ばれる“企業”、選べる“人”になる~」p.33

引用:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター「IT人材白書2020 今こそDXを加速せよ ~選ばれる“企業”、選べる“人”になる~」p.33しかし、高いスキルや経験をもつIT人材を中途採用しようとしても、引く手あまたで確保が難しくなっている環境もあいまって、自社の人材をリスキルすることで自社の業務にも精通したIT人材を育成する取り組みを行っている企業も多くなってきました。

弊社では30年以上前からIT人材に関する適性の研究を行っており、IT人材の適性を多角的に測定する「コンピュータ職適性テスト CAB(Computer Aptitude Test Battery)」という商品を1989年にリリースしています。本コラムでは、CABの開発背景やその後の追跡調査によって得られた知見をご紹介致します。

コンピュータ職適性テストCABの開発

急速なスピードで技術の進化が進むIT業界においては、それまでに個人が得てきた知識やスキル・経験を活かせる期間が短くなっており、新しい技術を素早く学び続ける特性が要求されます。そのため、社内育成であれ社外採用であれ、現在顕在化しているスキルだけではない、適切な素質のある人材=適性のある人材を選び出すことが必要となります。CABが開発された当時、コンピュータ職(システムエンジニア・プログラマー)が必要とされ始めていましたが、一般的な適性テストでは測定したい適性を網羅できず、コンピュータ職に特化したテストが必要であるというニーズからCABは開発されました。

おおまかな開発工程としては、次のような手順を踏んでいます。

・コンピュータ関係の企業複数社を開発パートナーとして、SHLグループで開発をされた多くの知的能力検査とパーソナリティ検査OPQをコンピュータ職に従事している集団に実施。

・対象者の業績評価等の情報とテスト結果の相関関係を分析。

・日本においてコンピュータ職として活躍している人たちが持っている知的能力/パーソナリティの特徴を抽出し、測定するべき知的能力科目を絞り込む。

・パッケージ化したテストをモニター集団に実施して、偏差値算出基準等を作成し、製品化。

コンピュータ職適性テストCABの科目

コンピュータ職の素養として必要な知的能力及びパーソナリティを測定するために、実施する科目は知的能力4科目とパーソナリティ検査の合計5科目です。■CAB1:計数理解テスト(四則逆算)

様々な等式中の、□の中の数字を求める問題を通して、おおよその答を速く正確に求める能力を測定します。コンピュータ関係職に必要とされる基礎能力を見極めます。

■CAB2:直観的推理テスト(法則性)

流れを持った図形群の中に潜む法則性を、速く正確に見分ける問題を通して、プログラマーとしての優秀性を測定します。

■CAB3:プログラミング言語テスト(命令表)

与えられた指示・命令を速く正確に記憶し、使いこなす問題を通して、コンピュータ言語への適応の度合いを測定します。

■CAB4:構造理解テスト(暗号)

表面に現れている事象や現象から、背後にかくされている構造や関係を推理する能力を測定します。複雑なシステム・デザインへの適性、およびプログラミングにおけるミス(デバック)能力を測定します。

ITスキル習熟度とCAB知的能力の関係

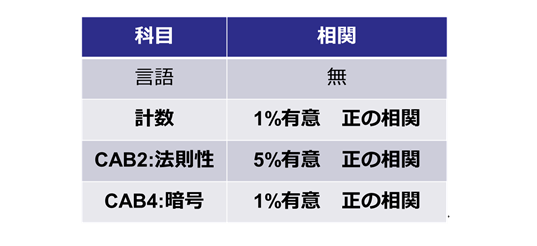

IT業界は技術の進歩が著しいため、CABの妥当性検証を継続的に行っています。ここでは2010年代に検証した事例をご紹介します。大手IT企業では、採用選考時に言語、計数、CAB2法則性、CAB4暗号の4種類の知的能力検査を実施していました。入社時に行うITスキル研修の習熟度評価と、採用選考時の各知的能力検査得点との相関を調査したところ、計数、法則性、暗号科目については、統計的に有意な相関が見られました。入社者ですので一定以上の知的能力を持った集団なのですが、その中でも更に得点が高い人の方がITスキルの習熟度が良かったという結果は、CABの妥当性を一定程度示していると考えられます。

※言語、計数は、総合適性テストGABの知的能力科目です。本日のテーマはコンピュータ職適性テストCABですので説明は割愛させていただきます。

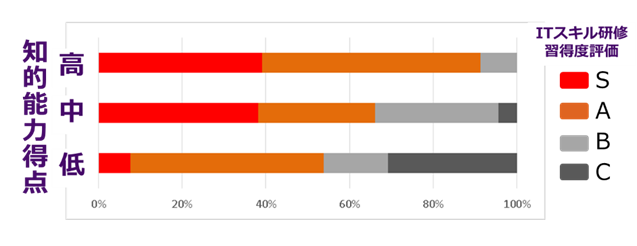

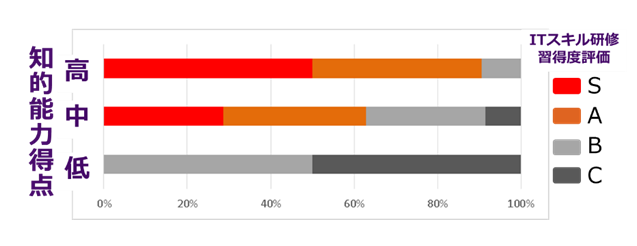

有意な相関があることを具体的に示したグラフが次の2つです。これらのグラフは、テストの得点を高中低の3つに区切って、各区分に入る人のITスキル研修習得度評価の割合を示したものです。二つのグラフを比べると「計数」のみの得点よりも、「計数+法則性+暗号」の合計点のほうがITスキル習熟度評価をうまく予測できていることがわかります。

具体的には、3科目組み合わせた方が次のような効果が期待できます。

・正しく高評価者を予測できる:知的能力得点「高」の中での最上位評価Sの割合が増える。

・誤った判断を防止できる:知的能力得点「低」の中で、S、Aなどの高評価者が混入しない。

近年このような妥当性検証に取り組む企業が増えており、CAB1四則逆算、CAB3命令表とパフォーマンスとの相関も多くのケースで確認されています。

IT人材の活躍度合いとパーソナリティの関係

最後にパーソナリティ検査OPQの妥当性検証についても触れます。職種、役割によって求められる行動が異なることは想像に難くないと思います。コンピュータ職においてもそれは当てはまります。当社が2007年に行ったパーソナリティ検査OPQを用いたSE職に関する研究では以下の結果が得られました。

・アプリケーションエンジニア(AE)で活躍する人材は、テクニカルエンジニア(TE)で活躍する人材よりも、人に指示を出して状況をコントロールすること、一人でいることを好む傾向がある。

・リーダー職位で活躍する人材は、メンバー職位で活躍する人材よりも、自分の意見を浸透させること、集団の中で気楽に振る舞うこと、みんなの前で話すことを好み、データにこだわらず、細かいことを気にしない傾向がある。