本コラムでは、社内公募制度でのアセスメント活用についてお伝えします。

求人・選抜

通常の人事異動とは異なり、社内公募制度は人材が必要な部署が社内で求人を出し、他部署の従業員が応募する制度です。募集対象が組織内の従業員であるだけで、社外での採用と似たプロセスを経ます。よって、通常の外部からの採用選考と同様に、各ポストの要件定義や求められるスキルの言語化にアセスメントが活用できます。各ポストの要件定義の手法は、こちらをご参照ください。選抜場面では、応募者は在籍する従業員のため、これまでの経歴・実績、保有資格やスキル、上司の評価など、参照できる情報が多くあります。これに加え、アセスメントでポテンシャルを測定すると、応募する未経験業務のパフォーマンス予測の精度が向上します。

従業員の自己理解とキャリア形成の促進

アセスメントは求人側だけのツールではありません。従業員一人ひとりが定期的にアセスメントを受検し結果をフィードバックすることで、自分自身の強みや弱みを可視化し自己理解を促すことが可能です。自分自身の特徴を含めたこれまでのキャリアを棚卸しして気づきの機会を提供することで、主体的に自分のキャリアを描く支援ができます。これは、近年推進されているセルフ・キャリアドッグ施策にもつながります。主体的なキャリア形成の促進は、社内公募制度の肝である、「従業員自らが応募する」ことの促進にもつながるでしょう。アセスメントは、オンラインで簡単に従業員が結果を見られる万華鏡30がお勧めです。上司との1on1での活用など様々な利用が可能です。

アセスメントが制度活性化の鍵に

冒頭紹介した調査では、多くの企業が社内公募制度を導入していることが分かりましたが、制度が効果的に機能しているかは企業によってまちまちでしょう。求人に際して、応募者がよく理解できるジョブディスクリプションやポストの説明を行うこと、また応募する従業員自身が自分のことをよく理解する機会を定期的に提供することは、ともすると形骸化してしまう社内公募制度の活性化につながります。いずれもアセスメントが補完できる部分ですので、ぜひご活用ください。

昨今の企業の採用活動は、広報・選考活動のほか、インターンシップなど、年中切れ目なく続いています。日々忙しい採用業務の中でも、夏のこの時期は活動の振り返りや来期に向けた計画を同時並行で行っている企業も多いでしょう。 今回のコラムは、日本で長年多くの企業の採用活動を支援してきた当社が持つ、採用に関する知見や事例を選りすぐり、まとめてご紹介します。採用活動の課題やお悩みへのヒントが見つかるはずです。ぜひご一読ください。

課題別採用担当者向けお役立ちコラム

求める人物像を見直したい:

- インタビューによる人材要件定義

- アセスメントデータ分析による人材要件定義

- 人材要件定義に多様性を ~「タイプ分類」のすすめ~

- ピープルアナリティクス~目的別おすすめの分析手法~

- ピープルアナリティクスを進める時に注意したい3つのポイント

面接を改善したい:

- 客観面接の基礎知識

- 面接官必見!~客観的に人を評価するための4つのステップ~

- オンラインアセスメント ~面接編~

- 「面接官の目線がブレている?」と感じたときのチェックポイント

- 適性検査データを用いた面接官の振り返りと活用事例のご紹介

- 適性検査のデータを用いて面接の客観性を評価する方法

- 面接官に伝えたい!欲しい人を逃さない為の5つの心がけ

- 効率的な面接のための資料確認ポイント

様々な選抜手法を検討したい:

各社の採用に関する事例

各社の採用に関するお取り組みをインタビューや事例でご紹介しています。

おわりに

当社では今回ご紹介したコラムや事例以外にも、様々な形で採用に関する情報をWebサイトで提供しています。ぜひ情報収集してみてください。 2024年6月27日に、恒例の採用シンポジウムをLIVE配信しました。実務も把握する採用マネジャーの方々が赤裸々に自社の取り組みをお話いただき、毎年ご好評いただいております。今年は、SMBC日興証券株式会社、住友商事株式会社、日本電気株式会社の3社をお招きし、自社の取り組みや今後の展望について率直に意見交換を行いました。配属先決め採用、ジョブ型採用、採用要件定義の見直しなど、旬の話題から採用担当者を悩ます永年の課題まで、充実した講演とディスカッションでした。このシンポジウムのLIVE配信では、採用担当者である視聴者の皆さんに以下2点質問しました。

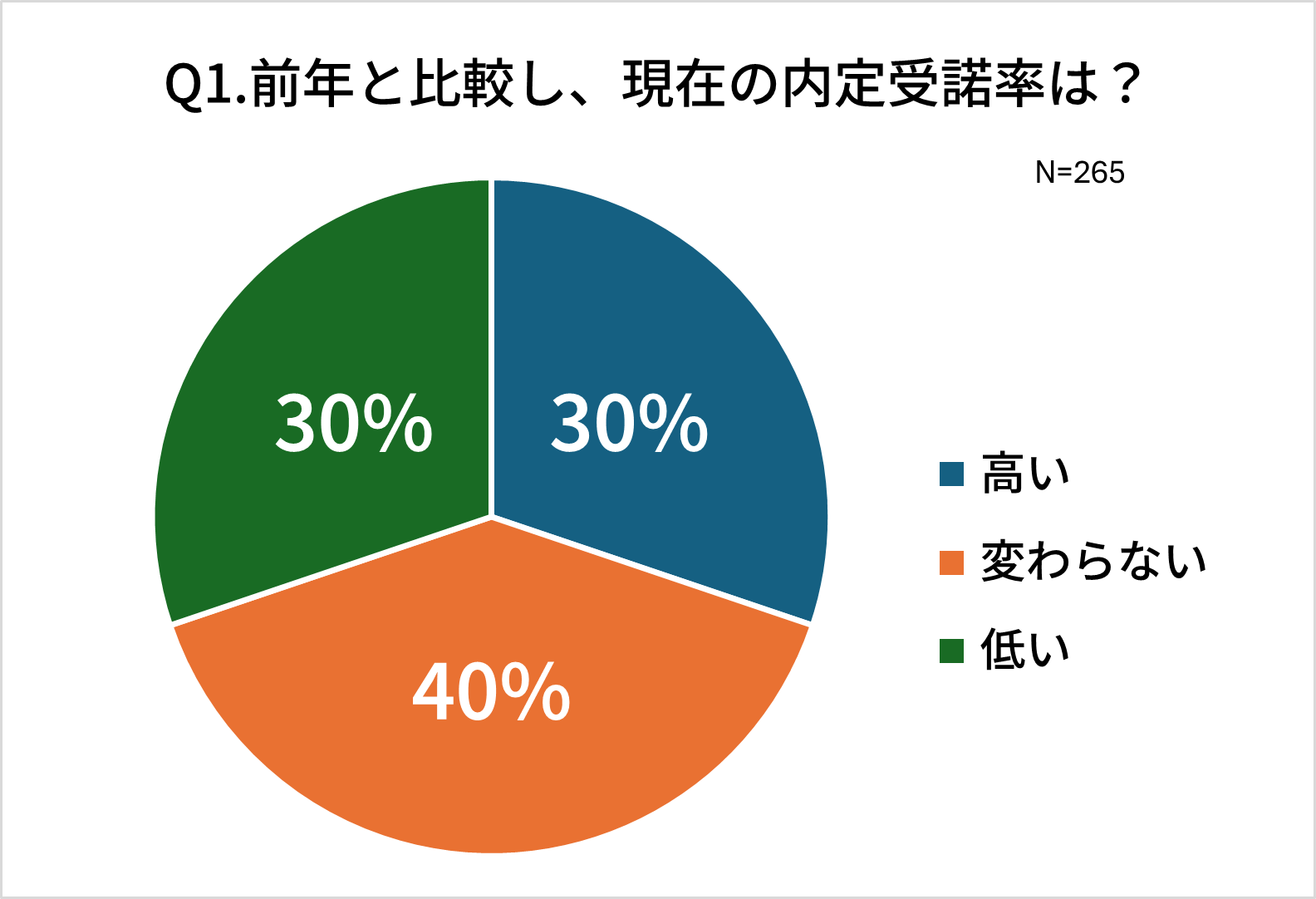

・前年と比較し、現在の内定受諾率は?

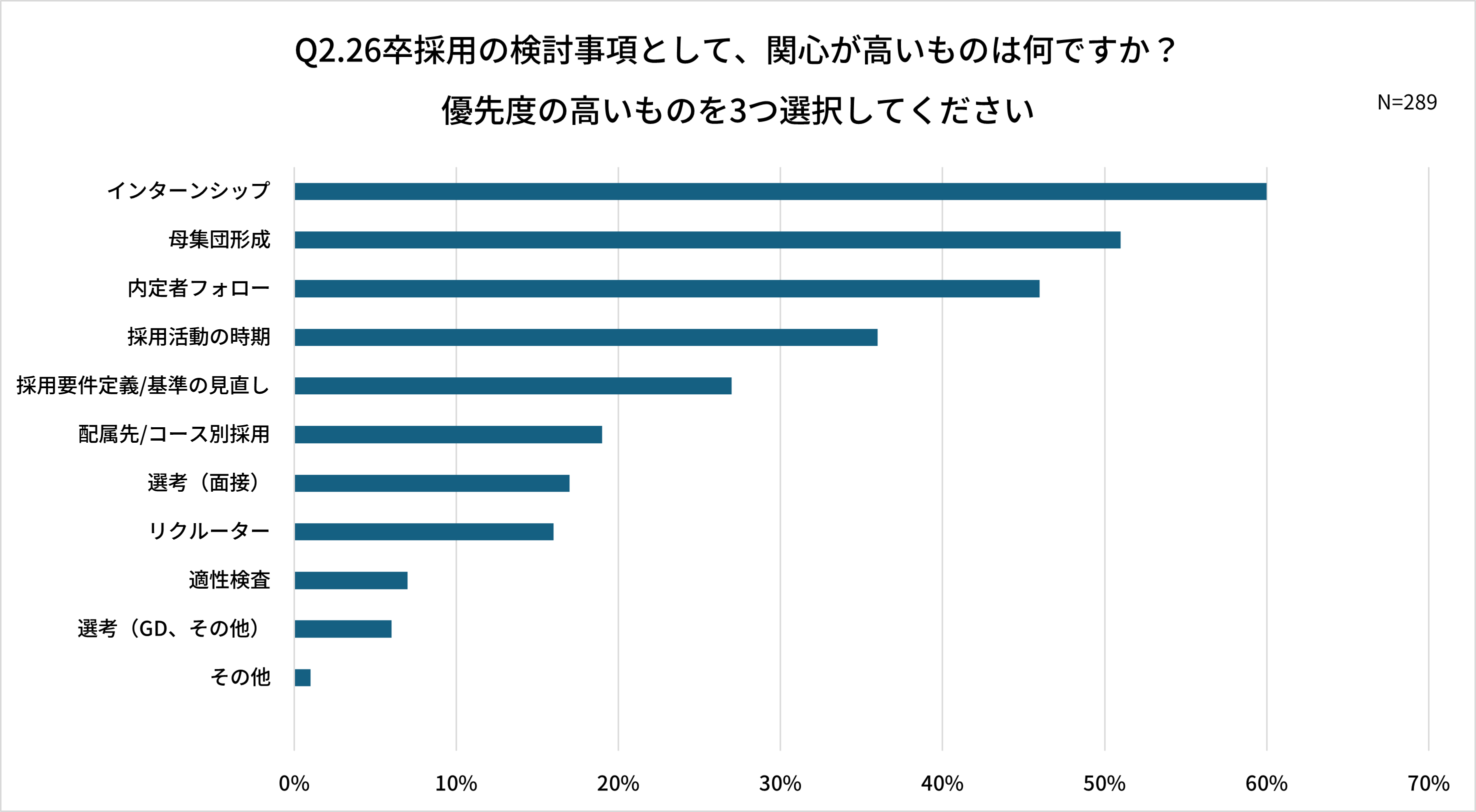

・26卒採用の検討事項として、関心が高いものは?

今回は、この視聴者アンケートから見えてきた各社の来期採用に向けた課題と、当社でご支援できる対応策について解説します。

25卒採用の現状と26卒採用に向けた課題とは?

シンポジウムのパネルディスカッション冒頭に回答いただいた、2つの質問の結果です。Q1.前年と比較し、現在の内定受諾率は?

少子化と人材流動性の高まりを受けて、新卒採用が売り手市場と言われている昨今、早期に多くの学生が内定を持っていることが度々話題となっています。各社の実際の内定受諾状況はどうだったのか。回答は見事に分かれました。変わらないが全体の4割、高くなった/低くなったがまったく同じ30%。内定受諾率が世の中全体で特定の傾向を持っているとは捉えられませんでした。6月末時点での内定受諾率は各社各様であり、業界、企業規模、選考スケジュール等の様々な要素が影響しているだろうことが推測されます。

Q2. 26卒採用の検討事項として、関心が高いものは何ですか?

一方、来期に向けた課題は一定の傾向が見られました。関心事項の高い上位3項目はインターンシップ、母集団形成、内定者フォローでした。多くの学生と企業にとって最初の接点となるインターンシップ、そのインターンシップも含まれる母集団形成全般、そして工夫を重ねた末に確保した内定者を入社まで導くフォロー施策。採用活動の「始め」と「終わり」が特に課題として認識されており、まさに人材獲得競争の激化が背景にあることがうかがえます。

3つの課題と対処法

上位3つの関心事項は、アセスメントを主力とする当社事業は一見関係が薄いように見えるかもしれません。しかし、それぞれアセスメントの活用が可能です。- インターンシップ

- 採用選考は、ひと昔前の「企業が学生を選抜するもの」ではなくなっています。「選び選ばれる関係」「学生のキャリア観に寄り添う」といったキーワードがシンポジウムでも挙がりました。まさにこの考えに基づき、インターンシップは職務体験による仕事や会社理解を促す機会を提供しています。マッチングという観点では、企業側の情報を理解するだけでなく、応募者も自分自身を理解していることが重要です。自分はどんなことが得意で、何をしたいか。インターンシップの機会にOPQやV@W、MQなどを実施し、ぜひ学生にフィードバックしてあげてください。学生自身の行動特性、価値観、モチベーションリソースが可視化され、就職活動に大いに役立つことでしょう。加えて、自社の業務や組織風土などもうまく言語して、各種アセスメントの項目と結びつけながら解説することで、向いている人の背中を押し、またそうでない人のセルフスクリーニングを促す効果も期待できます。

- 母集団形成

- 人材獲得競争が激化している現状では、そもそも欲しい人材が応募してくれない、選考に進んでも辞退してしまう、という課題があるかもしれません。一見アセスメントでの解決が難しそうですが、改めて、この「欲しい人材」を見直すことが母集団形成における課題解決の糸口になるかもしれません。画一的な人物像が採用活動において機能しなくなっているのであれば、人材像をスキルベースで定義するのも一手です。人物像をスキルに分解することで、これまでターゲットとみなしていなかった集団が特定のスキルを持つ新たなターゲットになるかもしれません。今までの型にあてはまらない人たち、取りこぼしていた人たちを見直し、新たな母集団形成につなげられる可能性を秘めています。仕事に必要なスキル、応募者のスキルの可視化はアセスメントが活用できます。

- 内定者フォロー

- 内定後、入社までの期間も継続的な「相互理解」の機会が必要です。インターンシップの対応策でご紹介した、各種アセスメントでの自己理解促進はこの場面でも役に立ちます。さらに、細やかなフォローをするために、リクルーターや先輩社員との相性を各種アセスメントから予測することも可能です。相性の考え方は大きく2つあります。「①自分と似たコミュニケーションをとる」、「②自分と相互補完的な特徴を持つ」です。 実施にあたって、学生と面談する社員やリクルーターに事前にOPQを受検してもらいます。学生のアセスメント結果から、希望する職種やキャリア、性別など属性情報のほか、個人特性の相性もふまえて、より個別的なコミュニケーションが可能になります。

おわりに

25卒の採用選考が続いている中、すでに多くの企業が来期の採用に向けても計画を進めています。他ではなかなか聞けない各社の事例とともに、本コラムが採用活動の改善のヒントになれば幸いです。 タレントマネジメントという言葉は、今や日本でも広く浸透しています。単に人材を管理する仕組みや、同様のシステムを想起される方もいるかもしれませんが、真の意味は異なります。タレントマネジメントとは、組織の戦略を実行して維持発展していくために行うあらゆる人事戦略と実行を意味します。広範な意味を包括していますが、本コラムではこの言葉を、「組織内の人員の育成・配置・昇格に関わる施策」として取り扱います。SHLはグローバルで1600名以上のHRプロフェッショナルに調査を行い、採用・タレントマネジメントの最新トレンドをまとめました。調査のテーマは、アセスメントツールやアナリティクス、DEIやニューロダイバーシティ、AIの影響まで多岐にわたります。

今回はこの調査の中から、タレントマネジメントにフォーカスし、その現在地を探ります。

グローバル企業が実践できている良い点と改善点はなにか。自社のタレントマネジメントの点検も兼ねて、ぜひご一読ください。

重要性が増すタレントマネジメント分野

平均で人事予算の36%がタレントマネジメントに割り当てられており、その割合は増加傾向にあります。これは、戦略的優先事項として人材開発・タレントマネジメントに全社を挙げて取り組んでいることを示しています。この意図的な投資は、重要なスキルギャップを埋めるための迅速な解決策であると同時に、将来のリーダーを生む強固なサクセッションプランを確立し、組織の成功と発展を守ることができます。一方で、財政的なプレッシャーは組織内のどの部署も感じている中、予算を割いて実行しているタレントマネジメントのどの施策がうまくいっており、どの領域は改善が必要なのでしょうか?タレントマネジメントでうまくいっていること

タレントマネジメントにアセスメントが広く使われている回答者の80%以上がタレントマネジメントで積極的にアセスメントを利用していると回答しました。正確かつ客観的なデータを用いた意思決定の重要性を強調しています。

リーダーやハイポテンシャル人材が優先事項となっている

組織で最も影響力のある役割に注力しており、リーダシップ開発がタレントマネジメントの最優先事項となっています。次いで、ハイポテンシャル人材の特定とキャリア開発が続きます。

タレントマネジメントに投資している

ほとんどの組織(83%)が人材育成への投資を計画しており、将来の成功や重要な従業員の確保において、人材育成が戦略的に重要であることを強調しています。

グローバル企業の問題意識とは

社内での異動・昇進の機会社内での異動や昇進の機会は様々な階層で存在していますが、最も多いのは一般社員レベル(27%)と初級管理職レベル(27%)です。優秀な人材が社内に留まり、モチベーションを維持するためには、より上級の職務への道筋が見えることが重要です。

客観性に欠ける人材発掘

社内選抜や昇進の意思決定が主観的な情報(87%)や過去の実績(78%)に大きく依存しており、アセスメントのような、より客観的な情報の活用に価値があることを示唆しています。

ハイポテンシャル人材の特定が依然として課題

55%がハイポテンシャル人材の特定にアセスメントを利用しているにも関わらず、ハイポテンシャル人材の定義やその特定方法の満足度は50%を切っています。科学的な裏付けを持ったデータに基づき効果的なハイポ人材プログラムを実施することは大きなメリットがあります。

タレントデータの効果的な活用にはいまだ様々な障壁

データ活用における障壁を認識し、統合された人材システムを利用するなどの解決策を講じる必要があります。

おわりに

自社のタレントマネジメント施策と照らし合わせて、いかがでしたか?まずは調査で「うまくいっている点」として挙げられた①アセスメントの積極活用、②サクセッションプランやハイポ人材プログラムの優先課題の着手、③タレントマネジメント分野への投資 を出発点として、自社の施策の実行・評価・改善を行ってみましょう。課題として挙がった4点は多くの企業が苦慮している点です。当社が持つ科学的なアセスメントとグローバルな人材に関する知見を活用する余地がありますので、ぜひ当サイトでの情報収集やコンサルタントにご相談いただければ幸いです。

参照:https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2024/talent-management-today-what-works-and-what-needs-to-improve/ 人的資本経営というキーワードとともに、近年、人材データやピープルアナリティクスがさらに注目されています。人材データとは具体的にどんな情報を用いるか?データをどのように活用すべきか?分析手法とはなにか?その際の注意点とは?・・・データ分析にまつまる様々な疑問をお持ちの皆さんに、今回は当サイトでこれまで取り上げたデータ分析やピープルアナリティクスに関する知見やベストプラクティスをまとめてご紹介します。

人材データ分析、ピープルアナリティクス、人材ポートフォリオなどにご関心のある方はぜひご覧ください。

人材データ分析に関するお役立ちコラム

データ分析の基礎知識:

分析手法の知見:

データ分析のヒント:

- ピープルアナリティクスを進める時に注意したい3つのポイント

- 少ないデータでもできる人材可視化の手法

- 意味のある統計分析を行うために必要な「目的の明確化」

- データ分析における主観性と客観性 ~シンプソンのパラドックスとデータ・インフォームド~

人材データ分析お役立ちダウンロード資料

各社の人材データ分析に関する事例

各社の人材データ分析や人材可視化に関するお取り組みをインタビューや事例でご紹介しています。タレントマネジメント

- 森永乳業の適材採用・適材配置を加速させた日本エス・エイチ・エルのアセスメント

- 急成長するLAVA Internationalの科学的人事戦略。

- 「人の目だけに頼る人事」を脱却する、理想科学工業の人材可視化プロジェクト。

- 求める管理職像を明らかにする。メディアフォースの人材開発プロジェクト

- 事業ポートフォリオの転換を支えるゲオホールディングスの活躍店長タイプ分析

- 社員の行動特性可視化によって科学的根拠に基づく採用と人財活用を実現した日揮ホールディングス

- 松屋フーズ、「牛めし」の次の柱を作る新事業人材の発掘

- タレントマネジメントシステム×適性検査データの広範的活用。ブラザー販売の人材可視化プロジェクト。

- 複線型キャリアと絶対評価によるスペシャリスト育成。業界をリードする高度ソフトウェアエンジニア集団を目指すデンソークリエイトの人事制度改革。

- 工場設備保全員の安全管理にアセスメントを活用。日産自動車横浜工場の挑戦。

育成

- ジェイテクトのグローバル経営をけん引する強い経営人材の選抜と育成

- 「自分に合ったスタイル」での成長を促す、日産自動車の販売会社店長育成戦略。

- 1on1ミーティングにおけるアセスメント活用でコーチングを推進。朝日インテックJセールスの事例。

- ソフトウェア技術者へリスキリング。デンソーの「キャリア転進プログラム」

- サステナブルな事業展開のために、社員のキャリア自律を促すサントリーフラワーズの挑戦。

- 管理職候補者への動機づけとマネジメント教育を担う、大塚商会のリーダー育成プログラム「リーダーカレッジ」。

採用

- 三井物産の「科学的採用」を支えた日本エス・エイチ・エルのアセスメント

- オンライン選考を有効なものにした、日立ビルシステムの採用基準作成。

- ブレークスルーを起こせる人材求む。ファイザーの人材要件定義プロジェクト。

- 船乗りの適性を見える化。商船三井の海上職採用要件定義プロジェクト。

- 学力テストから適性テストへ。「くもんの先生」としての活躍の可能性を見極める、公文教育研究会の採用改革。

- 採用から育成まで一本筋を通すイムラ封筒の人材要件定義

おわりに

当サイトでは、データ分析の専門的な知識から各企業の実践的な事例まで、様々な情報を提供しております。「分析」や「アナリティクス」という言葉から、少し敷居が高く感じている人事担当者の方は、当社コンサルタントがご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。 以前から「VUCAの時代」と言われていましたが、ここ数年の世界の出来事を振り返ると、まさにその言葉通りのような時代であると感じます。パンデミック、地政学的リスクの高まり、AIなどのテクノロジーの目覚ましい発展と普及は、世界が常に不確実性にあふれていることを私たちに実感させました。このような世界で、組織はどのようなリーダーシップが必要となるのでしょうか?

今回は、SHLグループのコラム「Effective leadership in a world of geopolitical upheaval—a contextual challenge for organizations(地政学的な動乱の世界における効果的なリーダーシップ-組織における文脈上の課題)」から、特に地政学的に不確実な世界のリーダーにとって重要なコンテクストを6つご紹介し、直面する課題について考察します。

リーダーのコンテクスト(文脈)が重要

組織は、さまざまな状況で機敏に対応し、変化に適応して成長できる人材を適切に配置することが重要です。SHLは、9,000人のグローバルリーダーを対象に3年間の調査を行い、リーダーの成功にはコンテクスト(文脈)が重要であるということを明らかにしました。コンテクストとは、リーダーが活動するコンテクスチュアル(文脈的)な環境のことで、リーダーが働かなければならない業界や場所、ビジネスの優先順位を含む組織、チーム、職務特性や心理的要求を含む役割といった外部環境が含まれます。

リーダーを選抜する際、より広く仕事の背景を考慮に入れると、「画一的な」アプローチよりも平均で4倍正確な予測が得られます。パフォーマンスの高いリーダーをより正確に予測することで、リーダーのパフォーマンスが平均 22% 向上し、それが売上・純利益ともに4%の増加につながります。

この調査では、ダイバーシティに関連する別の注目すべき成果もありました。世界中の組織がリーダーのパフォーマンスの成否に最も重要であると特定した27の課題のうち 21 項目において、女性の方が男性よりも強みがあるという結果が得られました。コンテクストは、特定の課題に誰が最適であるかを評価する非常に柔軟かつ強固な方法です。それだけでなく、コンテクストを活用することで、潜在的な可能性のある人材のターゲットを広げ、人材プールに存在する可能性のある隠れた逸材を組織が見逃さないようにすることができるのです。

不確実な世界で特に重要となるコンテクストとは

SHLは、リーダーが直面する約300の課題から、リーダーの成功に影響を与える最も重要な27のコンテクストを抽出しました。コンテクストは「チームのパフォーマンスを推進する」、「リスクと評判をマネジメントする」、「変革をリードする」、「結果を出す」の4つのグループに分類されます。これらの中には、時間の経過や新たな課題の出現に伴って重要性が高まったり薄れたり、ある時点での組織の優先順位や目標に固有のコンテクストがあります。しかし、今日の地政学的に不確実な世界の状況に鑑みると、次の6つのコンテクストが前面に出てくる可能性があります。

・不確実性が高くあいまいな状況で業務を遂行する

当然ですが、不透明で、想定外の変化がありうる環境で活動する能力は、極めて重要です。

・人や業務の安全とセキュリティを確保する

事業やオペレーションの一部が不安定な場所にある場合、地域紛争、政治、環境問題、インフラの課題などを乗り切る能力が最も重要になります。サイバー攻撃の脅威に対処する仕組みの構築も、組織にとって注力すべき重要な点です。

・急速に変化する製品、サービス、プロセスに対応する

これは、サプライチェーンマネジメントに関わる問題に一部関連しています。確立されたサプライチェーンラインが中断された場合、組織は代替プロセスを迅速に再検討する必要があります。

・高いリスクをとる状況下で業務を行う

混乱や予期せぬ事態は、組織が大きな決断を迫られることを意味します。例えば、事業を別の地域に迅速にシフトしたり、突然紛争状態になっている国に新商品を一か八か投入したりすることが考えられます。長期的には大きな市場機会となりえます。

・リスクを嫌う状況下で業務を行う

混乱によって、組織は新たなグローバルな機会を模索することになるかもしれません。このような新しい環境では、規制が強化されたり、他の「官僚的」なステークホルダーとの関係を調整したりする必要が生じる可能性があります。これまでのビジネスの進め方とはかなり異なる可能性があります。

・地理的拡大を通じてビジネスを成長させる

特定の国・地域における地政学的な課題によって、組織は、製造拠点や製品・サービスの市場として、新たな地域を検討する必要に迫られるかもしれません。

コンテクストとリーダーの特性をそれぞれ見極める

今回は地政学的状況に伴う不確実性にフォーカスして、より密接に関わるコンテクストをご紹介しました。ただ、組織や事業が直面するコンテクストはこの一面だけではありません。それぞれの環境における特定のコンテクストを理解し、最適な組み合わせの人材を測定することで、混沌とした世界で組織を発展させる将来のリーダーを発掘することが可能です。

なかなか予測が難しい未来のリーダーを選抜・育成する際は、成功確率を高めるためにコンテクストという考え方をぜひ取り入れていただければと思います。 3月8日は国際女性デーでした。これに合わせて英エコノミスト誌ではOECD(経済協力開発機構)29か国の中でglass-ceiling index (GCI)=ガラスの天井指数なる女性の働きやすさ指数を発表しています。GCIは、主に富裕国で構成されるOECD加盟国において、女性が職場で平等な待遇を受ける可能性が最も高い国と最も低い国を毎年評価するものです。2024年、日本は29か国中27位と下位3番目でした。男女の労働参加率や給与の差、育児休暇の取りやすさなど10の指標に基づき分析しており、中でも日本は企業の管理職に占める女性の割合が14.6%(OECD平均は34.2%)と低く、多くのマスメディアでも取り上げられました。

日本がこのような評価であることを念頭に置きながら、今回はSHLグループのコラムを一部ご紹介しつつ、女性のリーダーシップについて考えたいと思います。

リーダーポジションにおける多様性促進のために

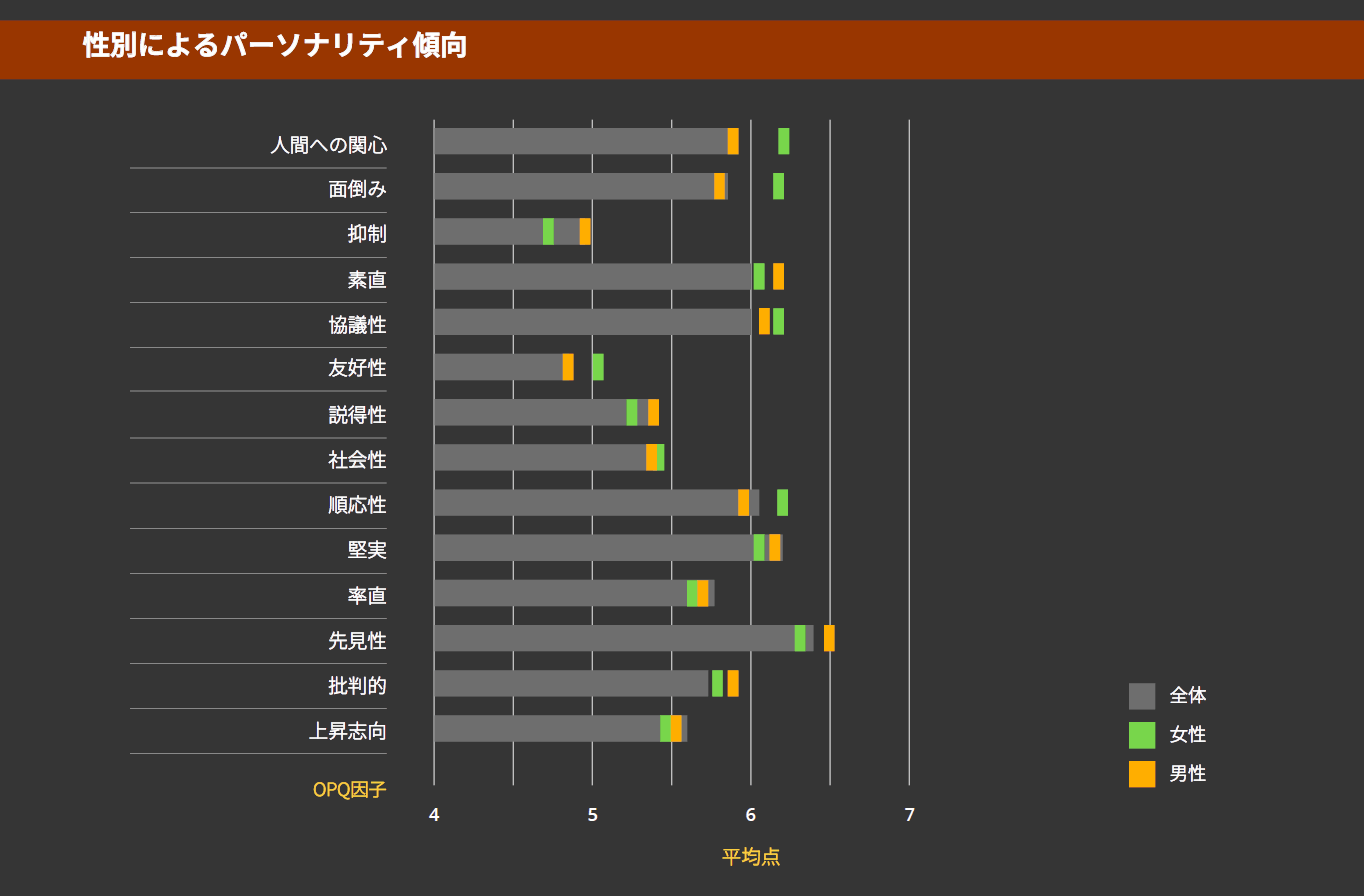

この30年間で、特に高所得国においてより多くの女性が管理職のポジションを占めるようになりましたが、それでもなお、管理職における男性との人数差を縮めるまでには、まだ長い道のりがあります。組織内のリーダーたちは、女性の昇進に関する意思決定時にステレオタイプに頼る傾向が強いものの、優れたピープルマネジャーとなる要素のいくつかは、女性が強いポテンシャルを持つことが客観的データから分かっています。SHLグループのホワイトペーパー「The New Era in People Management」では、性別によるパーソナリティの傾向に言及しています。男性は長期的な視点を持ち、他者に影響を与える傾向があり、女性は他者の行動に理解と共感を示し、適応し、つながりを求める傾向があると報告されています。一般論ではありますが、女性のこれらの特徴を見極め、育成し、適切に配置すれば、優れたピープルマネジャーを育てることができます。

実際、リーダーシップのジェンダーダイバーシティが上位25%に入る組織は、ボードメンバーに女性がいない組織よりもROEが47%高いと報告されています。にもかかわらず、昇進の可能性があると見なされるのは女性より男性の方が多いのです。その理由は、昇進の可能性が「男性的」とみなされる特徴と関連づけられ、重視されているからです。個人の特性よりも、これらの特徴によって採用や昇進が行われており、結果的に男性のほうが成長機会を得やすい傾向にあります。

女性がリーダーシップパイプラインで離脱する背景

リーダーシップパイプラインの途中で女性が減少する原因となる、多くのミクロな課題も存在します。女性のキャリアを促進する最も効果的な手段として、あらゆるレベルの女性がフレックスタイム制を挙げています。女性リーダーは、家庭の事情で自発的に休職・退職する割合が男性よりはるかに高い傾向にありますが、機会があれば仕事に戻りたいと考える人がほとんどです。可視化されず、無視され、見過ごされ、過小評価されていると感じている女性の体験談の多くは、耳に入る機会すらありません。彼女たちはテーブルに着いていたとしても、必ずしも意見を聞かれているわけではなく、事業の方向性に影響を与える意思決定に加わっているわけでもないのです。

柔軟な仕事環境の他にも、家庭での公平なパートナーシップやアセスメントを活用して人材戦略に女性を組み込むことなど、女性の活躍を後押しするヒントは他にもあります。

67%の組織がDEI(Diversity, Equity, and Inclusion)への投資を維持または増加させています。※変革にあたっては、達成すべき目標とその障壁がどのようなものであるか正確に理解し、経営層を含め組織全体で継続的に努力しコミットすることが重要です。

性別による機会損失をなくそう

世界的にみても、まだまだリーダーポジションに占める女性の割合に課題があります。日本の現状は輪をかけて深刻です。DEIは必ずしもジェンダーだけの問題ではありませんが、こと日本において目下の課題はジェンダーダイバーシティと言えるでしょう。先述したように、ダイバーシティ推進によって組織力の向上は多く報告されており、組織が取り組むべき合理性を示しています。女性の組織における更なる活躍に焦点が当てられがちですが、仕事中心が当たり前と捉えられていた男性がより家事育児に取り組むことも同様の文脈で扱われるべきでしょう。性別に関係なく、能力やポテンシャルがある人が適切な立場で存分にその力を発揮し、また、ジェンダーにとらわれず家庭や育児に関わりたいと思う誰もがそのようにできる社会であってほしいと願います。

SHLのアセスメントとインサイトは、人材の客観的判断を可能にし、こうした社会の実現の一助となりえます。

※ https://www.shl.com/resources/by-type/whitepapers-and-reports/global-talent-trends/

https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling#beyond 「Z世代」とは、90年代前半から2000年代前半生まれを指し、幼少期からデジタルテクノロジーやインターネットの普及、SNSの発展の中で育った年齢層です。米国では、2032 年までに Z 世代とミレニアル世代が国内総労働力の70%を占めると予測されており、Z 世代だけで30%近くを占めると推計されています。日本でも、Z世代が年齢を経ることで労働人口に占める割合も増加すると予想されます。 今回はSHLグループが大規模に行ったZ世代のモチベーションに関する調査をご紹介します。

未来の組織の労働力を支える若い世代のモチベーションを理解し、職場でのニーズに効果的に応えるヒントを探ります。

調査概要

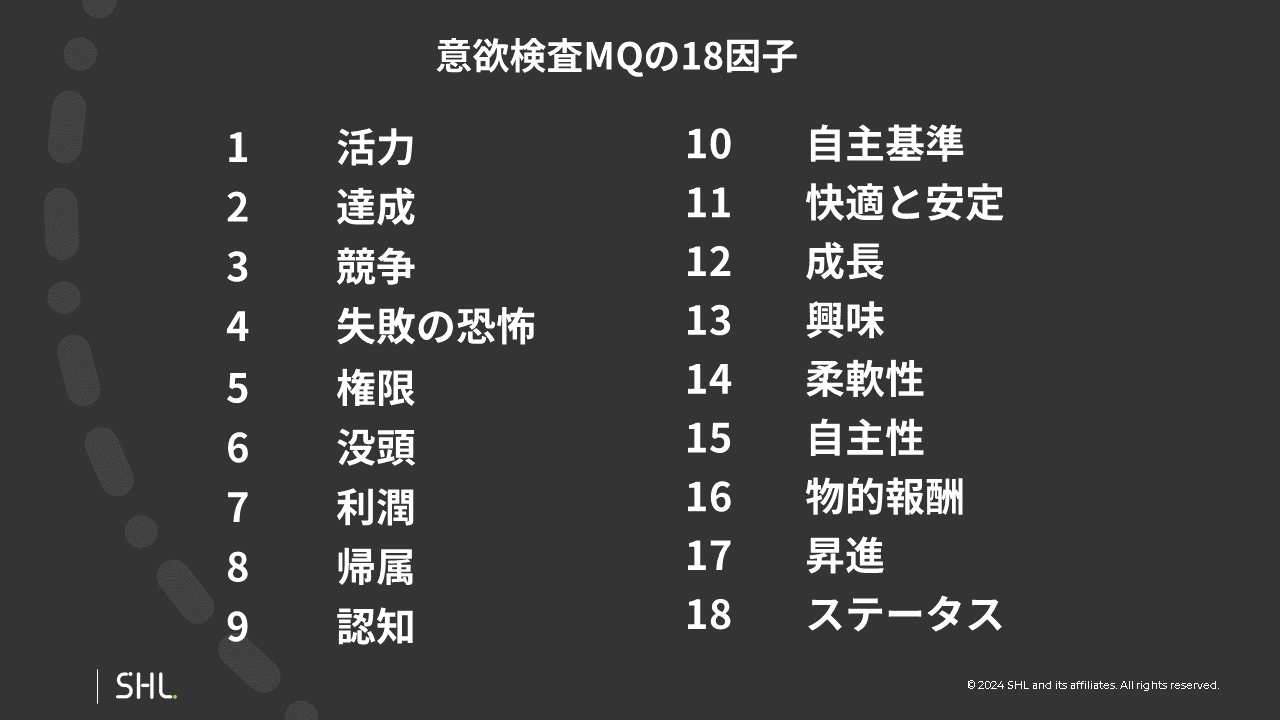

SHLグループは、意欲検査「MQ」の特別版を利用して、Z 世代のモチベーションに関する広範な調査研究を実施しました。具体的には、2020 年以降にZ 世代10,000 人以上を対象に調査を行いました。MQ は、個人の意欲を評価するツールで、個人の意欲を向上または低下させる要因を特定することを目的としています。あらゆるレベルを対象として測定可能で、パーソナリティ検査OPQなどの他のツールを補完することもできます。MQは、職場の成功に貢献する 18 の重要な要素を効果的に評価します。調査結果から、将来の労働力を構成する世代である Z 世代の意欲とそれを失わせるものについて、貴重な洞察が得られました。

Z世代の職場におけるモチベーショントップ3

成長:Z 世代は個人の成長を非常に重視しています。回答者の99% が、会社が社員の成長も優先してくれるとやる気が出ると答えています。彼らはトレーニング、能力開発、新しいスキルの習得の機会を重視します。上司が従業員のキャリア目標を優先し、適切な成長の機会を提供すると、Z 世代の従業員のエンゲージメントが高まり、離職する可能性が低くなります。調査によると、職場で大切にされていると感じている Z 世代の従業員は、出社することを楽しみにしている可能性が 3.3 倍高いことがわかっています。上司は個人の成長を優先することによって、自分の成長が組織の成功に影響すると考える、やる気ある従業員を育成できます。

自主基準:自主基準を非常に重視しています。この尺度は、理想を守り、高い倫理基準と品質基準に従う度合いを測定します。Z世代は、企業についての意見を形成する際、倫理的で質の高い基準を守ることを優先し、事業が健全であることを求めます。組織がZ 世代の従業員を惹きつけ、維持するために、自社の行動がこれらの原則に沿っていることを確認することが重要です。

昇進: Z 世代を動機づけるもう 1つの要因は、キャリアアップです。彼らは、良好な昇進の見通しとその機会を持っていることが原動力となっています。自分のキャリアが停滞している、または昇進が不公平であると感じている場合、モチベーションが低下する可能性があります。Z世代は、職場での継続的な学習を積極的に取り入れている集団として際立っています。彼らは知識とスキルを拡大する機会を積極的に求めており、そのことはLinkedInなどのオンライン学習プラットフォームへの参加が増えたことによって示されています。67%のZ世代が、2019年よりも2020年にLinkedInのプラットフォームでの学習時間が増えました。また、オンラインコースの視聴時間は、他のどの世代の学習者よりも50%多くなっています。

Z世代のやる気を失わせる主な要因

没頭: Z 世代の最大のモチベーションを低下させる要因は没頭、つまり仕事と私生活の境界があいまいになることです。彼らは明確な境界線を持つことを好み、通常の勤務時間を超えて仕事に浸食されることを望んでいません。彼らはワークライフバランスと柔軟性を重視します。Z世代は私生活を優先することで知られており、人生を楽しみ続けられるキャリアを持つことを望んでいます。組織はこれらの好みを考慮し、境界を尊重し、従業員の私生活をサポートする職場文化を構築する必要があります。失敗の恐怖:Z世代の大半は、批判や否定的な評価によって非常にやる気をなくすと回答しており、Z世代の56.74%が、失敗の恐怖が強く意欲を低下させると認識しています。上司や人事担当者は、思いやりのあるアプローチを採用し、チーム内で共感を培うことが重要です。Z世代の従業員のモチベーションを高めるには、批判よりも肯定的な強化が効果的であることが証明されています。Z世代が成長し、ポテンシャルを最大限に発揮できるような支援的な環境を作ることが重要です。

おわりに

「世代」によるラベリングはともすると、ステレオタイプに陥り、個人の特徴を適切に把握することを妨げる可能性があります。それでもなお、このような視点から世代の特徴を把握することは、社会の変化を理解し、異なる世代間でのコミュニケーションや理解を促進する手段となり得ると考えます。このコラムが、人事担当者やマネジャーにとって、若手社員のモチベーションを効果的に高め、組織内での長期的な定着を確保するためのヒントになれば幸いです。参考:From Pool Tables to Coffee Shots: Decoding the Motivations of Gen Z in the Workplace 昨年のコラムで取り上げた通り、リーダー層強化はかつてないほど重要な人事・組織課題となっています。今回は、当サイトでこれまで取り上げた様々なリーダーシップに関する知見やベストプラクティスをまとめてご紹介します。

サクセッションプラン、次世代リーダー育成、マネジャーの能力開発などにご関心のある方はぜひご覧ください。

リーダーシップ・マネジャーに関するお役立ちコラム

新たなリーダーシップに関するヒント:

サクセッションプランにお悩みの方:

マネジャーの能力・アセスメント:

リーダーシップとダイバーシティ:

リーダーシップとコミュニケーション:

その他お役立ち情報:

リーダーシップお役立ちダウンロード資料

各社のリーダーに関する事例

各社のリーダーやマネジメント層に関するお取り組みをインタビューでお話いただいています。

おわりに

ご覧いただいた通り、リーダーシップという切り口だけでも様々な情報を提供しております。「リーダー」という共通キーワードから辿った様々な知見や事例が、何かしら皆様のお役に立てば幸いです。各社様の具体的な課題や背景をふまえて、さらに詳細をお知りになりたい方は当社コンサルタントが個別にご相談にのります。ぜひ当社までお問い合わせください。 さて、本サイトではおよそ3年間、毎週人事やタレントマネジメントに関する様々なテーマをコラムで発信してきました。今年最も読まれたコラムトップ10を振り返ったところ、ご覧になっている人事担当者の皆さんの関心事が浮かび上がってきました。今年最も読まれたコラムトップ10

今年、最も読まれたコラムトップ10は以下の通りです。- 適性検査の見直しにも!SHLの採用適性検査シリーズとその違いを一挙ご紹介(玉手箱Ⅲ、GAB、CAB、RAB、その他)

- 「万華鏡30」を能力開発に活用する方法

- 管理職に求められる情報整理能力と問題分析能力

- 管理職登用・昇格試験に利用できるアセスメントツール

- ゲーミフィケーションとゲームベースアセスメント(後編)

※後編はゲームベースアセスメントについて述べていました。 - マネジャー&シニアマネジャーノルム搭載!アセスメントツール「万華鏡30」

- 経営層・管理職のパーソナリティ傾向

- データ分析における主観性と客観性 ~シンプソンのパラドックスとデータ・インフォームド~

- 内定者への適性検査のフィードバック

- ハイポテンシャル人材にはどのような経験が必要か

なんとコラムトップ10のうち、半数がリーダー層に関わるテーマでした。

リーダーがカギを握る

過去数年のパンデミック、急速に発展するテクノロジー、グローバルな政情不安などを背景に、私たちを取り巻く世界はパラダイムシフトが起こりつつあります。ビジネスの世界でも組織は様々な未知の課題に直面しており、中心となって組織を動かすリーダー層はかつてないほど重要になっています。リーダーの役割の重要性を再認識する局面を迎え、人事・組織課題としてリーダー層の強化という潮流の一端がランキングに表れているのかもしれません。当社でも、新時代のリーダーシップをテーマにエンタープライズリーダーシップというモデルをご紹介しています。変化が加速する世界で、変化に対応する新たなリーダーがカギを握ることになるでしょう。