人材要件定義に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

はじめに

DEIとは、Diversity(多様性), Equity(公平性)and Inclusion (包括性)の略語です。ビジネス上で重要な課題とされるDEIですが、SHLのグローバルタレント調査で、取り組みを強化していると回答したのはわずか5社に1社でした。DEIの施策は今や道徳的な義務以上のものと考えられます。従業員のパフォーマンス、定着率、会社の評判、そして長期的な組織の成功にプラスの影響を与える戦略的な意思決定事項です。今回のコラムでは、SHLグループのホワイトペーパーから一部抜粋し、DEIがもたらす組織へのメリットとタレントマネジメントの実践について解説します。

DEIの定義

まず、本コラムでのDEIの定義を確認します。定義は過去の記事から引用します。- Diversity(多様性):その人自身をユニークにする特徴。DEI施策は、組織がサービスを提供する集団の多様性を、職場に反映することを目指しています。

- Equity(公平性):公平性とは、偏りがなく公正であることです。公平性と平等の違いは、平等はすべての人に同じリソースまたは機会を与えることに焦点を当て、公平性はすべての人に同じ結果に到達するために必要なリソースと機会を与えることに焦点を当てていることです。丘に植えられた木から2人がリンゴを収穫しているところを想像してみてください。両方の人に同じ高さのはしごを与えると、上り坂に立っている人はリンゴに手が届きますが、下り坂に立っている人は手が届きません。これは平等です。どちらの人も同じはしごを受け取りました。公平性は、下り坂に立っている人に長いはしごを与え、両方の人がリンゴに手が届くように必要なリソースと機会を与えます。

- Inclusion(包括性):組織の方針や慣行すべてにおいて、組織内の人々が「意見を聞いてもらっている」と感じる職場を作ることです。組織内の人々に「すべての人々を気遣い、耳を傾け、配慮している組織で働いている」と感じさせることが、DEIの施策の最終目標であり、最も難しい部分です。

DEIの施策がどのように組織の成果に貢献するか

- 人材の確保と維持 DEIに取り組む組織は、求職者にとって魅力的な存在となり、企業の評判や優秀な人材への訴求力を高めます。ひいては、従業員の定着率向上や、離職率の低下による雇用コストの削減につながります。インクルーシブな職場環境は、従業員が価値を感じられるようにし、エンゲージメントや仕事満足度、そしてロイヤリティの向上を促進します。

- イノベーション、創造性、意思決定の改善 多様なチームが多様な視点をもたらし、課題解決における創造性とイノベーションを促進します。インクルーシブな環境は、オープンなコミュニケーションと多様な視点への配慮を促し、バランスのとれた意思決定プロセスにつながります。

- 市場と顧客の理解 多様な人材が市場や顧客の理解を深め、その結果、より幅広い消費者層に対応する製品やサービスを生み出します。これらは、最終的に企業の競争力を高めます。

- グローバルな視点 多様な労働力から得られるグローバルな視点は、特に重要です。グローバル市場で事業を展開する企業にとって、文化の違いを乗り越え、多様な市場のニーズを理解するのに役立ちます。

- 企業の評判 ダイバーシティとインクルージョンを優先することは、社会的責任に合致し、企業の評判を高め、社会意識の高いステークホルダーに訴えかけます。

- チームワークとコラボレーションを強化 インクルーシブな組織文化はコラボレーションとチームワークを促進します。社員が自分のアイデアや意見を気軽に共有することで、チームワークが向上し、より効果的なコラボレーションや問題解決につながります。

タレントマネジメントにおけるDEIの実践

DEIを実践する施策をいくつかご紹介します。インクルーシブな採用プロセス

採用の初期段階でブラインド採用プロセスを採択することで、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)を最小限に抑えることを目指せます。ブラインド採用プロセスとは、採用の過程で応募者の個人的な情報(名前、性別、年齢、出身地、学歴、写真など)を隠して評価する方法です。そのほか、様々なターゲットに向けたジョブフェアに参加したり、多様な人材を惹きつける団体と提携したりするなど、多様なソーシングチャネルを活用することも寄与します。また、求人票で偏見のない言葉を使用すること、特別なニーズがある人々に対応する計画を立てること、多様な面接官をアサインすることも考慮すべきです。リーダーシップ開発とトレーニング

インクルーシブなリーダーシップ文化を育むために、組織はリーダー向けにアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)や異文化への理解など、テーマを絞った研修プログラムの継続的な実施が必要です。また、少数派グループから優秀な人材を発掘し、育成するためのメンターシップ機会をリーダーが提供できるようにすることも必要でしょう。業績評価の透明性

業績評価における透明性の促進は、公正なパフォーマンスマネジメントの実践につながります。明確に定義された客観的な評価基準は、従業員の貢献や成果に基づいて公平に評価される環境作りを支援します。インクルーシブなオンボーディングプログラム

メンターをアサインする、異文化を含む他者理解に関する研修を提供する、重要なリソースにアクセスできるようにするといったオンボーディングプログラムを準備すべきです。新入社員が最初から大切にされている、自分が一員であると感じることができます。従業員同士のコミュニティ(Employee Resource Groups)の設立

従業員リソースグループ(ERGs;Employee Resource Groups)と呼ばれる従業員のコミュニティを設立し、サポートします。つながりや多様な意見を言えるプラットフォームを提供することで、包括性をさらに強化します。コミュニティは、例えば女性やLGBTQ+など、共通の背景や経験を持つ他の従業員とつながることを可能にします。定期的なサーベイ

組織は、従業員の経験や認識に基づいて戦略を適応させ、改善を重ねるため、DEIに関する定期的なサーベイを実施することが望ましいです。おわりに

DEIは理想論や道義的責任といった抽象的な概念ではなく、ビジネス成果を生み出すための具体的なビジネス戦略のひとつです。組織がDEIを重視するカルチャーを創造することは、最終的に従業員の満足度、生産性、イノベーションの向上につながります。冒頭述べたように重要度を認識していても、取り組みに十分着手できている企業は多くありません。完璧を追い求めるのではなく、まずは自社で何ができるか、現実的な一歩から踏み出してみましょう。

サクセッションプランに役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

はて、実際はどうしたらいいのか。評価とは何かを知ることでこの答えを導き出すことができます。今回のテーマは評価です。

評価の目的

評価の本質は意欲形成です。目的は大きく二つに分けることができます。

一つ目は、企業の価値観、戦略、目標に従業員の行動や成果をあわせていくことです。企業は評価を通じて適切な行動をとったり、求めている成果を生み出したりするよう従業員を促していきます。経営者にとって評価は企業戦略を遂行するために人を正しく動かす仕組みです。したがって経営者は企業戦略と評価との関係を従業員にわかりやすく伝える必要があります。

二つ目は、人材開発、人材育成です。評価によって被評価者は今の自分はどれだけ仕事ができているのかを知ることができます。何がどれだけできている(できていない)のかがわからなければ、成長は困難です。評価によって現在の能力や成果を知ることができれば、求められている能力や成果の水準との差を把握できます。そして、評価が処遇や役割との関連でインセンティブとして働けば、従業員はより高い水準を目指して努力します。

何を評価するのか

評価対象として欠かすことができないものは職務成果です。その仕事をすることで得られるアウトプットが成果です。営業職であれば、売上実績、粗利実績、契約件数などが職務成果です。職務成果は企業にとって望ましい結果と言えます。この望ましい結果は、企業の状況や組織の戦略、方針などによって変化します。つまり、何を成果とするかは経営陣が経営戦略、事業戦略を踏まえて決めるべきものなのです。また、企業としての成果を定めたとしても組織や部署の職務内容や具体的な方針、計画などにより、各現場では柔軟に評価基準を設定する必要があります。そして、企業戦略や企業価値観と各メンバーの評価基準を円滑につなぐ工夫こそが評価を効果的に活用するために必要なことなのです。職務成果だけを対象に客観的な評価を行えば、公平性を維持することは可能です。評価は衛生要因である金銭報酬に直結することが多いため、公平性が維持できないと従業員のモチベーションを下げることになるため、公平性は欠かすことができません。しかしながら、職務成果の評価だけでは、なぜその成果を生み出すことができたのか、あるいはできなかったのかがわからないため、もう一つの目的である人材育成には不十分です。

もう一つの重要な評価対象はコンピテンシーです。コンピテンシーは、成果創出のための発揮した行動です。コンピテンシー評価を行うことで、なぜ良い成果が得られたのか(得られなかったのか)が明確になり、さらなるレベルアップのためにどのような行動をより強化すべきか、どのような行動を改善すべきかがはっきりします。

どのように評価するのか

全ての従業員が喜ぶ評価をすることは不可能です。良い評価であっても悪い評価であってもすべての従業員を意欲形成できなければ、評価を行う意味はありません。ではどのように評価を行うべきか。重要なポイントが3つあります。

・評価基準と評価方法をオープンにする

従業員が自分の何を誰がどのように評価し、最終評価がどのように決まるかを知っていることが重要です。従業員が正しく評価基準を理解し、合意していれば、高い評価が得られるように仕事をするでしょう。企業が望む適切な行動を促し、能力開発を促すことができます。・全体の評価結果をオープンにする(個人が特定できる情報は絶対に掲載しない)

組織全体で評価結果がどのように分布しているかをオープンにすることは、二つの効果があります。一つ目は自分の相対的な位置を知ることができること。二つ目は企業のオープンな姿勢をアピールできること。いくらオープンが良いと言っても評価結果は個人のプライバシーです。絶対に個人が特定できる情報を出してはいけません。・評価結果をフィードバックする

フィードバックには三つのポイントがあります。一つ目は速やかにフィードバックすること。評価結果が出たらできるだけ早くフィードバックします。早ければ早いほど効果的です。半期に一度行われる評価では評価結果の根拠となる行動や成果が半年前のものになってしまうかもしれません。おぼろげな記憶ではフィードバックの効果も半減します。すぐにやりましょう。

二つ目は良い点も悪い点も包み隠さず伝えること。良い点を伝えるのは簡単です。お互いに前向きな気持ちになれます。悪い方が難しい。しかし、悪い点をうまくフィードバックできれば効果的な行動変容につながります。フィードバックする上司の力量が問われます。 三つ目は評価根拠を伝えること。なぜ、今回の評価結果となったのかについてわかりやすく伝える必要があります。従業員が評価の根拠をしっかりと理解すれば、評価に対する納得感が高まります。

終わりに

評価のためには、事前に評価基準と評価方法を明示しておくことが必要であることがわかりました。また、業績だけでなく、業績を生み出すプロセス(コンピテンシー)を評価対象にすることで効果的に人材育成ができることもわかりました。

冒頭の人事担当役員も事前に評価基準と評価方法を明示していれば、このような疑問を持つことは無かったでしょう。加えてコンピテンシー評価を加味することで、より人材育成を促す評価制度にすることができると考えます。

お客様のご要望に合わせた プログラム

お客様のご要望に合わせたプログラムで実施できるトレーニングです。

内容はお客様のニーズや業界に合わせて調整でき、実際の環境でのデモンストレーションや実践的な演習を行うことで、効率よくスキルを身につけることができます。

こんな時におすすめ

【面接】「自社の採用基準」をもとに、面接官の目線を揃える

一人一人の面接官のスキルを高めるとともに、「自社の採用基準」に基づいて判断基準のバラつきを改善し、評価の目線を整えるためのトレーニングです。

【その他選抜手法】グループ討議評価者の評価のバラつきを改善する

「行動」を評価する手法としてニーズが高まる「グループ討議」アセスメントについて、講義、演習を通じてグループ討議への理解を深めつつ、評価者としての目線を整えるためのトレーニングです。

【能力開発】自社社員の能力開発を効果的に行う

「パーソナリティ検査」結果の解釈理解を深めつつ、講義、演習を通じて、効果的な自己理解や部下育成を支援します。

サンプルプログラム:面接官トレーニング(半日開催)

| 時間 | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 13:00~14:05 | 基礎講義 | ・面接の目的、面接官の役割について ・面接に向けた準備、面接の流れ ・有効な質問、避けるべき質問 ・面接官の留意すべき点 |

| 14:05~15:05 | 演習(1) | ・面接映像を使用した評価演習 |

| 15:05~16:50 | 演習(2) | ・面接ロールプレイ演習「面接を体験する」 (複数回実施) |

| 16:50~17:00 | 総括 | ・まとめ、質疑応答 |

関連する導入事例

関連するコラム

今年最後の本コラムでは、毎週発信する記事のうち、今年最も読まれたコラムトップ10を振り返り、人事担当者の関心事を探ります。

2024年掲載の人気記事トップ10

- 適性検査の見直しにも!SHLの採用適性検査シリーズとその違いを一挙ご紹介(玉手箱Ⅲ、GAB、CAB、RAB、その他)

- 管理職登用・昇格試験に利用できるアセスメントツール

- ジョブ型雇用はもう古い?!スキルベースの組織とは

- 管理職に求められる情報整理能力と問題分析能力

- アセスメントの標準化と標準得点

- 来期の計画にすぐ役立つ!採用担当者向けお役立ち情報のご紹介

- いつも締め切りに追われてしまう理由

- 「万華鏡30」を能力開発に活用する方法(前編)

- ハイポテンシャル人材に求められる3つの要件

- タレントマネジメントのためのソリューションプラットフォーム「Insight Platform」

※太字は今年公開された記事です。

1つ目は「スキルベース」です。「スキル」という言葉が昨今HR領域で耳にする機会が増えました。日本ではジョブ型人事が先進事例として紹介されることが多いですが、そのジョブ型のさらに先を行く「スキルベース」の組織に関する解説に注目が集まりました。

2つ目は「ハイポテンシャル人材」です。このテーマは10年近く前から当社が発信していましたが、改めてハイポテンシャル人材の基本要件を解説する記事が人気でした。実際にハイポテンシャル人材の発掘や育成の具体的施策に着手する企業が増えているのかもしれません。

3つ目は「サクセッションプラン」です。このテーマに関わる記事は多数執筆していますが、今回人気を集めたのは「Insight Platform」というサクセッションプランを具現化する新規性の高い当社サービスのご紹介記事でした。次世代リーダーや後継者育成として、ある程度概念的に浸透しつつあるテーマですが、サクセッションプランで成功確率を高める「リーダーシップコンテクスト」という独自のサーベイを搭載した先進性が注目されたようです。

おわりに

今回解説したキーワードは2025年も更に注目をされると予想します。いずれもSHLグループが深い知見を持つテーマです。最新事例や自社への適用を検討している方はぜひ当社までご相談ください。 人材の確保がより困難になっていく中で、2025年はどのようなことに取り組むべきでしょうか。まずは人材が組織に対して何を期待しているかを把握することから始めましょう。SHLグループのebookを抜粋してご紹介します。1. 継続的な成長ができる:キャリア開発が鍵

特に、現在労働人口の半数以上を占めるミレニアル世代とZ世代の間で、ジョブホッピングが増加しています。しかし、ジョブホッピングが楽しいからではありません。労働者の約4分の1が、キャリアアップの機会が見いだせないために退職すると答えている一方で、83%は積極的に昇進を求めています。多くの従業員は、明確な将来性があれば、現在の組織にとどまることを好みます。また、社員が昇進だけを追い求めるのではなく、組織内での横方向の異動を希望する傾向が強まっています。今日の従業員は、成長、発展、新しいスキルの習得を熱望しており、現在の職務にそのような機会がなければ、他を探します。企業が優秀な人材を確保するためには、明確なキャリアパスを作り、継続的なスキルアップと能力開発の機会に投資する必要があります。

まず、社員の長期的なスキル(適応力、問題解決力、協調性など)を理解することから始め、そのインサイトを活用して能力開発計画を立案します。単に昇進のためだけではなく、社員が自分のポテンシャルを認められ、育まれていると感じられる職場を作ります。明確な成長経路を提示し、従業員一人ひとりの将来に投資することで、組織は長期的な忠誠心を築き、優秀な人材がいなくなるリスクを減らすことができるのです。

2. 人間性が評価される:AIにはないスキルがある

AIや自動化が職場で顕著になるにつれ、従業員は人間特有のスキル(共感力、創造力、適応力、批判的思考力)を評価されることを強く望むようになっています。AIはデータ分析や自動化を簡単にこなしますが、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、最終的に組織文化を構築するのは行動的なスキルです。他者とつながり、批判的に考え、変化に適応する能力は、テクノロジーでは真似のできない紛れもない人間の強みです。従業員は、職場が進化する中でも、自分のポテンシャルが認められ、育まれ、個人と組織の成功の原動力となるヒューマン・スキルの開発に対する支援を求めています。

AI化が進む職場で、より人間中心の役割につきたいというニーズを満たすためには、組織は従業員の行動スキルと将来のポテンシャルをより深く理解する必要があります。単に現在の能力に基づいて人材と仕事をマッチングさせるだけにとどまりません。各個人の成長を予測し、変化に機敏に対応することを含みます。組織が従業員の強みと能力開発領域を明確に特定できれば、配置配属や能力開発について客観的で公平なデータに基づいた意思決定を行うことができます。

また、客観的な人材アセスメントによって、社員が気づいていない貴重なスキルを発見し、本人へ伝えることが可能です。例えば、「私たちは、あなたのこのようなスキルを見て、Xの役割への昇進を支援するためにこのスキルを伸ばしたいと考えています」といったオープンなコミュニケーションは、従業員とそのキャリアパスに対する真のコミットメントを示し、信頼を育むことにつながります。

3. 公正さの可視化:意思決定のプロセスを信頼する

公正さは今や単なる組織の理想ではなく、従業員の期待の中核となっています。多くの従業員にとって、信頼は透明性から生まれます。従業員は、人材がどのように決定されるかを知り、そのプロセスが公正で客観的であることを確信したいのです。従業員は、企業がDEIの取り組みにおいて、実際に測定可能な成果を示すこと、「有言実行」を期待しています。企業が声明を出すだけでなく、公正さを意思決定や職場文化に深く根付かせることで、信頼を築くことができます。人材に関する意思決定の基準や手順について透明性を提供し、組織のあらゆる行動において公平性と公正性を可視化することが求められています。例えば、採用においては、職務に関連した基準に基づく客観的なアセスメント、構造化された面接、偏見を減らすための多様な採用担当者の起用などが含まれます。スキルベースの採用は、従来の資格ではなく、職務に関連する能力に焦点を当て、より幅広い人材に目を向けることできるようになります。候補者にとっても、過去の実績だけでなく今現在の職務に何をもたらすかが評価されるため、これまでアクセスできなかった職務への道を切り拓く助けになります。

組織は、従業員が変化の時代にサポートされていると感じられるような環境を整え、単に移行を管理するのではなく、適応できるようにしなければなりません。

まずは、変革を推進する人々が他者を指導できるスキルを持っているかどうかを検討します。SHLの最新リサーチでは、変革を成功させるために不可欠なスキルとして、「人のやる気を引き出し、力を与える」、「合意を得る」、「共感を示す」といった資質が挙げられています。これらの資質は、従業員が変革に投資し、変革を通じて互いに支え合うことを奨励する文化を育むことにつながります。

これらのスキルをアセスメントすることで、組織は、スキルの開発や強化が必要なのはどこかを判断し、レジリエンス(回復力)とアジリティ(敏捷性)を強化するための支援体制を整えることができます。積極的なアプローチをとることで、組織は、変化を受け入れる準備の整った人材を育成することができるのです。

5. 未来に向けて備えさせる:AIとともに進化する

AIは仕事を大きく変えつつあり、従業員はAIを活用するためのトレーニングやサポートを組織に期待しています。実際、リーダーの66%がAIのスキルを持つ候補者を好み、71%がAIに堪能であれば経験の浅い候補者でも採用したいと回答しています。労働者側を見てみると、知識労働者の75%がすでにAIを業務で使用しています。にもかかわらず、現在AIリテラシーに関するトレーニングを行っている企業は38%に過ぎません。役割の進化や新たな責任の発生に伴い、期待とトレーニングの不整合はリスクをもたらします。特にキャリアの浅い従業員にとって、AIへ習熟することは成長機会の拡大を意味し、リーダーの4分の3以上が、AIに習熟したキャリアの浅い人材は、より大きな責任を与えられる可能性が高いと回答しています。AIの役割が拡大し続ける中、従業員のサポート、スキル開発、役割への適応の必要性はかつてないほど重要になっています。 AIは一部の仕事を容易にする一方で、新たな複雑さをもたらしています。LinkedInの調査によると、米国で最も急成長している職種の68%近くは、20年前には存在しなかったものです。実際、これらの進化する役割に必要なスキルは、主にAIによって、2030年までに68%変化する可能性があります。 このような新しい環境で成功するためには、従業員が責任を持って生成AIツールを使用するための明確なトレーニングが必要です。適切な指導がなければ、これらの強力なツールが誤って使用され、非効率的な、あるいは有害な結果につながる可能性があります。AIツールとトレーニングの両方に投資することで、組織は従業員が機敏で適切な生産性を維持できるようになります。企業にとって、AIの利点は生産性だけにとどまりません。チームを鼓舞し、今後の仕事に備えさせることでもあるのです。

5. 未来に向けて備えさせる:AIとともに進化する

AIは仕事を大きく変えつつあり、従業員はAIを活用するためのトレーニングやサポートを組織に期待しています。実際、リーダーの66%がAIのスキルを持つ候補者を好み、71%がAIに堪能であれば経験の浅い候補者でも採用したいと回答しています。労働者側を見てみると、知識労働者の75%がすでにAIを業務で使用しています。にもかかわらず、現在AIリテラシーに関するトレーニングを行っている企業は38%に過ぎません。役割の進化や新たな責任の発生に伴い、期待とトレーニングの不整合はリスクをもたらします。特にキャリアの浅い従業員にとって、AIへ習熟することは成長機会の拡大を意味し、リーダーの4分の3以上が、AIに習熟したキャリアの浅い人材は、より大きな責任を与えられる可能性が高いと回答しています。AIの役割が拡大し続ける中、従業員のサポート、スキル開発、役割への適応の必要性はかつてないほど重要になっています。AIは一部の仕事を容易にする一方で、新たな複雑さをもたらしています。LinkedInの調査によると、米国で最も急成長している職種の68%近くは、20年前には存在しなかったものです。実際、これらの進化する役割に必要なスキルは、主にAIによって、2030年までに68%変化する可能性があります。

このような新しい環境で成功するためには、従業員が責任を持って生成AIツールを使用するための明確なトレーニングが必要です。適切な指導がなければ、これらの強力なツールが誤って使用され、非効率的な、あるいは有害な結果につながる可能性があります。AIツールとトレーニングの両方に投資することで、組織は従業員が機敏で適切な生産性を維持できるようになります。企業にとって、AIの利点は生産性だけにとどまりません。チームを鼓舞し、今後の仕事に備えさせることでもあるのです。

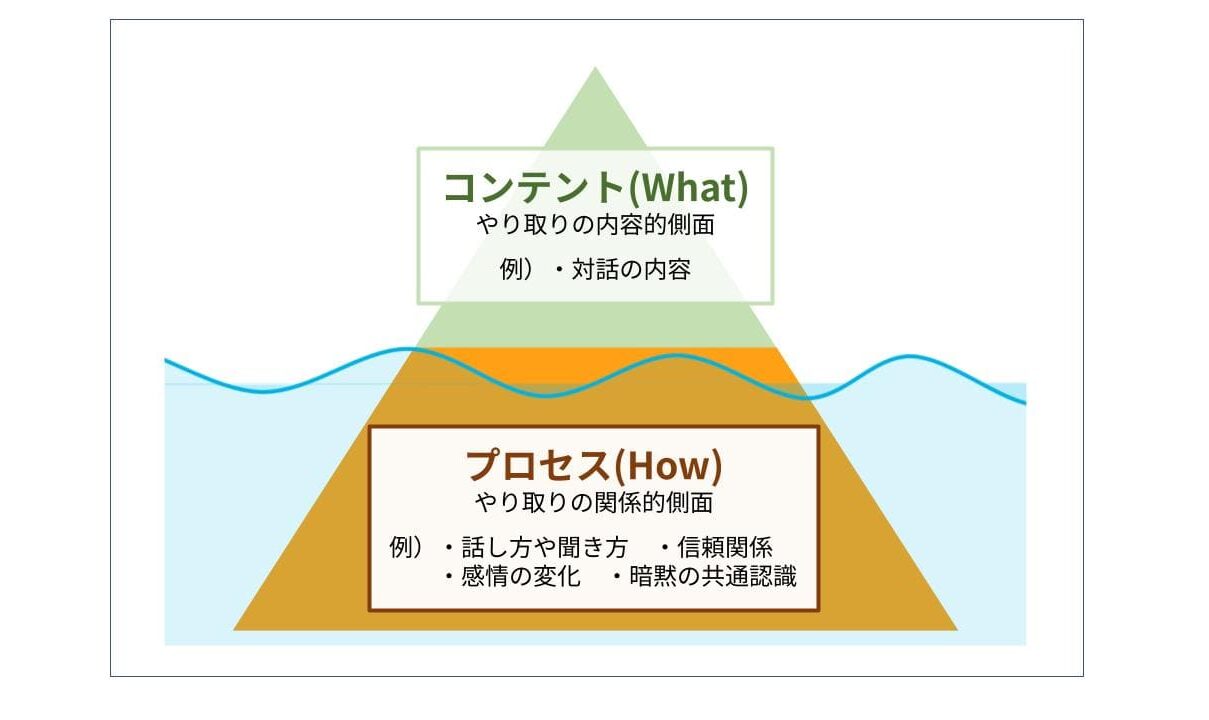

対話の中にある「コンテント」と「プロセス」

対話にはコンテントとプロセスという2つの側面があります。話されている内容(What)はコンテントです。お互いに同じ内容を聞いていますので、参加者間に認識の齟齬が生まれることは多くないでしょう。対話には、もう一つ「プロセス」という側面が存在します。人と人との間に起こっていること(How)を示す要素です。例えば表情、参加者間の関係性、各参加者が考えていることなど、対話を取り巻く様々な要素がプロセスに含まれます。

氷山モデルで表されることが多く、コンテントはほぼ表面化しています。一方プロセスは、表情や声色などの表面化された要素もありますが、各参加者の思いや場の空気感などは水面下で発生し、変化していきます。

部下に響かせるためには、プロセスに目を向けるべき

対話中は、その内容(コンテント)に意識を向けがちです。しかし、プロセスはコンテント以上に相手へ影響を与えています。近年の心理学研究では、「情報が伝わった時、受け手がどのように意味づけしたのかが重要である」という考えが注目されています。例えば、上司が十分に検討し、意図を持ったうえで部下に指示を出したとします。部下は「はい。」と答えました。それを聞いて、上司は「情報伝達が完了した。」と認識するでしょう。

しかし、部下自身の認知の癖や上司との関係性によって、受け取り方は異なります。「自分だったらそんな判断しないのに。」「とりあえず言われた通りにやればいいんでしょ。」など、時には上司の予想だにしない意味づけを行っているかもしれません。

情報の送り手と受け手で意味づけた内容に開きがあるほど、当初の指示が正しく遂行される可能性は減るでしょう。一方的な情報の伝達だけでは不十分です。プロセスに目を向け、部下の思いや認識などに踏み込んだ対話を行うことで、はじめて部下の認知に影響を与えるコミュニケーションがとれるのです。

プロセスに目を向けることのメリット

プロセスに目を向けることで、大きく2つの効果が得られます。

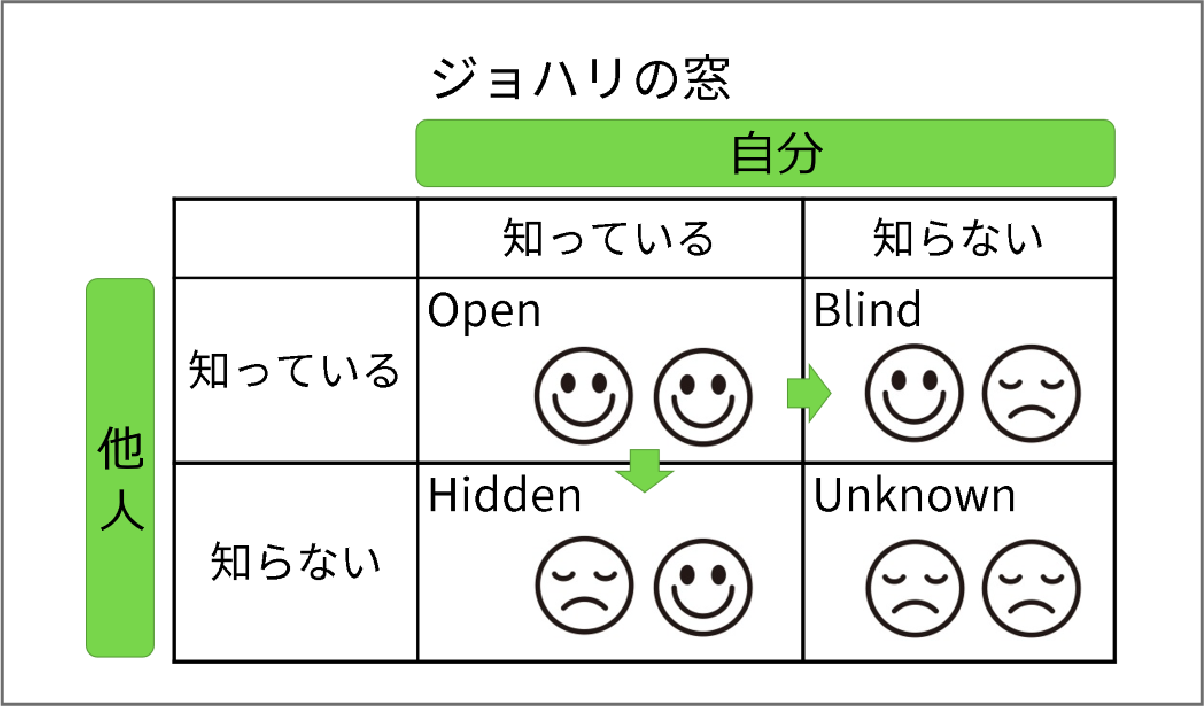

- お互いの開放領域を広げることができる 上図は「ジョハリの窓」という理論を図示したものです。対話のコンテントとプロセスをこれに当てはめてみます。まずコンテントは開放(Open)の領域に入ります。プロセスの中で各自が思った内容については、共有しない限りは盲点(Blind)もしくは隠れている(Hidden)領域に入ります。

- 対話の内容を真に共有し、行動変容を促すことができる 上述した指示出しの例では、上司は部下に一方的な命令のみを伝え、プロセスの部分には一切目を向けませんでした。これだと指示が曲解されるだけでなく、今後の人間関係の不和が生じる可能性すら抱えてしまいます。

開放領域が狭い関係性では、お互いにすれ違ったり、ストレスを抱えたりします。プロセスに目を向けてお互いに開示することで、開放領域を広げてすれ違いを防ぎ、信頼関係を深める効果が得られます。

一方的な命令よりも、自分が意味づけて納得したほうが、行動に移す心理的ハードルは下がるものです。部下も考えを伝えお互いに思いや認識を開示し合い、相互に共有することで、はじめて行動変容につながるのです。

プロセスに焦点を当てる時間を設けましょう

今までプロセスに目を向ける機会が少なかった方は、まず相手の表情、声色、仕草などを意識してみましょう。そして対話や指示の後に、プロセスについて感じたことを相互にフィードバックする時間を取ってみてください。数分間で構いません。「いつもより浮かない表情をしているね。気になったことはある?」「今までの指示の出し方について、どう感じていた?」などの声かけから始めてみると良いでしょう。

参考文献:中村和彦(2021). マネジャーによる職場づくり 理論と実践 日本能率協会マネジメントセンター

キャリア自律への7つのヒント

具体的なキャリア・ビジョンのあるなしにかかわらず、自分の将来を考えるにあたり、キャリア・マネジメントを成功させた人たちのヒントをご紹介します。- 内省と評価 : 自分を見つめなおす時間を取り、何が自分を本当に突き動かすのかを理解しましょう。自分のスキル、強み、興味、価値観を評価してください。これまでの成果を振り返り、キャリアの中で充実感や満足感をもたらす要素を考えてみましょう。

- 専門家のアドバイスを求める : キャリアコーチやメンター、キャリアカウンセラーからの客観的な意見をもらうことを考えてみましょう。彼らはこの移行期を乗り越えるためのサポートを提供してくれます。

- ネットワーキングと人間関係の構築 : 業界イベントへの参加や専門団体へ加入して人脈を広げ、アドバイスをくれたり、キャリアの機会を提供してくれる可能性のある人たちとつながりましょう。

- 現実的な目標を設定する : 自分の情熱や価値観に沿った、達成可能な短期・長期のキャリア目標を立てましょう。これらの目標は、現在の状況に柔軟に対応できるようにしてください。

- スキルと教育を向上させる : キャリア目標に沿った新たなスキルの習得やさらなる教育を受けることを検討してみましょう。自分のスキルの理解やスキル開発のリソース、成長プランを活用できると、キャリア目標達成のための最も効果的な時間の使い方が理解できます。

- 適応力とレジリエンス(回復力) : 適応力とレジリエンスを重要な特性として受け入れましょう。変化は人生の自然な一部であり、新しい状況やキャリアの変化に適応することで成長や新たな機会につながる可能性があります。

- 前向きで忍耐強くあること : キャリアの転換には時間がかかることを理解しましょう。正しい道を見つけるには時間がかかるかもしれないので、プロセスを通じて前向きで忍耐強く、レジリエンスを持ち続けましょう。

組織として、人事としてできること

これら主体的にキャリアを築くヒントを元に、次のような施策が組織や人事として考えられます。まず、従業員自身が自分を振り返る機会、自己理解を促す機会を提供することです。アセスメントは簡便かつ網羅的に自分の特性を可視化することができるため、おススメです。当社では、パーソナリティ、価値観、モチベーションリソースなど、様々な観点のアセスメントツールがあり、自分をより良く理解する手助けを行います。結果を解釈する際、適切な知識を持った第三者(人事、上司でも可能です)がフィードバックすると更に理解が深まります。最も効果的な方法は1on1のフィードバックですが、難しい場合は集合研修での実施も可能です。また、自分の能力を成長させる教育プランやリソースを提供します。すでに多くの企業は実施していると思いますが、自身の気づきと教育や能力開発がセットとして体系的に行えると理想的です。

部下を持つ管理職層へのインプットも重要です。キャリア自律の考え方を伝え、理解を促します。単なる業務支援ではなく、部下のキャリア支援を行うという視点を持つと、個々人の特性や特徴に合わせて中長期的な視点で業務のアドバイスができるでしょう。キャリア支援の手助けは本人の成長を促し、結果的にパフォーマンスやエンゲージメント向上につながります。

また、組織の仕組みとして、キャリアコーチ、キャリアカウンセラーなどの専門職を配置することも一案です。専門家にアクセスできる環境は実際に従業員のキャリア形成に役に立つだけでなく、組織が主体的キャリア形成を支援するという明確なメッセージにつながります。

おわりに

日々の業務で自分のキャリアを俯瞰する機会のない人もいるかもしれませんが、キャリアの旅は選択したら終わりではなく、常に進行中です。私たちは絶えず進化し、成長し、自己改革を続けています。本コラムが、自分自身のキャリアを主体的に描き、またそれを後押しする組織作りのヒントになれば幸いです。

Z世代は仕事に関連するさまざまなスキルで高得点

世界中の76,000人のZ世代の求職者を分析した結果、対人スキルと戦略的思考がZ世代の際立った強みであることが分かりました。対人スキルでは、特に多様な考え方を促す、他者と相談する、対人スタイルを順応させるなどの分野で高得点でした。戦略的思考では、批判的に評価する、戦略的なビジョンを検討する、改善を推進する、説得力のあるアイデアを生み出すなどの分野で高得点でした。ハイブリッドワークが増加したことで、仕事の経験が少なくなり、同僚と対面で協力する機会も減りました。そのため、Z世代は他の世代からやや異質に感じられるような働き方を身につけています。加えてAI による大きな変革やスキルへのシフトも進行しており、組織は仕事や役割、そしてキャリアに対する考え方を変える必要があります。

他の世代と比較すると、Z世代はイニシアティブをとることに関連するスキルが最も優れています。つまり、彼らは追加の仕事を探し、積極的に新しい責任を引き受ける可能性が高いのです。また、コミュニケーションに関連するスキル、特に話された情報とその背後にある意味を理解する、他者に好印象を与えるという分野でも同様です。

Z世代が活躍できる職場環境

Z世代は、柔軟な働き方を普通のこととして期待するようになっているため、ワークライフバランスを維持することは重要です。リモートワーク、そして従来の 9 時 から5 時までの時間に縛られずに勤務ができることは、非常に高く評価されます。次に、従業員が安心して意見を述べ、アイデアを共有し、建設的なフィードバックを受け取れるオープンな職場環境を整えることも有益です。Z世代は誠実さとオープンさを重視するため、双方向の対話と率直に話す機会を設けることは彼らと信頼関係を築く上で役立ちます。

イノベーションのために協力する: チームとテクノロジーの力

ソーシャルメディアの世界で育ったZ世代は、比較、競争、協力に慣れています。こうした特徴は、チームワークが重視され、知識が共有され、イノベーションが奨励される環境を整えることで、組織にとって有益なものになります。成果を認めて祝い、業績に基づく報奨をすることで、ハードワークを促しエンゲージメントを高めます。デジタルファーストの世界では、Z世代は技術革新の推進、最新ツールの利用、AI の活用において有利な立場にいます。最新テクノロジーの活用は、Z世代のスキルを活用できるだけでなく、彼らにやる気と刺激を与え、ビジネスの生産性と効率の向上につながります。

Z世代へのエンパワーメント:将来の成功への鍵

Z世代は学習と自己啓発に熱心であるため、体系的な育成計画とトレーニングリソース、そして育成すべきスキルとその方法についての知見が重要です。これはZ世代の大きな意欲源の1つであるキャリアアップにもつながり、彼らが新しいスキルの習得と開発が組織内での昇進や成長にどのようにつながるかを明確に把握できるようになります。