配属に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

リーダー育成に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

関連する導入事例

関連するコラム

人材要件定義に役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

サクセッションプランに役立つサービス

関連する導入事例

関連するコラム

お客様のご要望に合わせた プログラム

お客様のご要望に合わせたプログラムで実施できるトレーニングです。

内容はお客様のニーズや業界に合わせて調整でき、実際の環境でのデモンストレーションや実践的な演習を行うことで、効率よくスキルを身につけることができます。

こんな時におすすめ

【面接】「自社の採用基準」をもとに、面接官の目線を揃える

一人一人の面接官のスキルを高めるとともに、「自社の採用基準」に基づいて判断基準のバラつきを改善し、評価の目線を整えるためのトレーニングです。

【その他選抜手法】グループ討議評価者の評価のバラつきを改善する

「行動」を評価する手法としてニーズが高まる「グループ討議」アセスメントについて、講義、演習を通じてグループ討議への理解を深めつつ、評価者としての目線を整えるためのトレーニングです。

【能力開発】自社社員の能力開発を効果的に行う

「パーソナリティ検査」結果の解釈理解を深めつつ、講義、演習を通じて、効果的な自己理解や部下育成を支援します。

サンプルプログラム:面接官トレーニング(半日開催)

| 時間 | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 13:00~14:05 | 基礎講義 | ・面接の目的、面接官の役割について ・面接に向けた準備、面接の流れ ・有効な質問、避けるべき質問 ・面接官の留意すべき点 |

| 14:05~15:05 | 演習(1) | ・面接映像を使用した評価演習 |

| 15:05~16:50 | 演習(2) | ・面接ロールプレイ演習「面接を体験する」 (複数回実施) |

| 16:50~17:00 | 総括 | ・まとめ、質疑応答 |

関連する導入事例

関連するコラム

| 実施内容 | 共同演習、個人演習 |

|---|---|

| 所要時間合計 | 約40分 |

めくる×わかるとは

ボードゲームを通じて、参加者同士の相互理解を深めるツールです。

ゲームを楽しみながら自己理解を促進

ゲーム前に自己理解の分析を行い、ゲーム中の自分を観察していた他者からの観察結果をすり合せ、自分が思っていた自分と他者から見えていた自分を認識することができます。

ゲームを通じ自己理解を促進することができます。

参加者の親睦を深める

ゲームの中では他者の観察も行います。自分だけではなくお互いを良く知り親睦を深めて相互理解を促進することができます。

めくる×わかる 演習内容

以下のような流れで実施します。

1.個人演習

参加者が自己理解シートを用いて、自己分析を行います。

2.共同演習

参加者同士で謎解きボードゲームを行います。参加者の中で発言が偏らないように設計されています。

3.個人演習

ボードゲーム後に評価シートを用いて、他者の評価を行います。ゲームを通じて、感じた行動や感想を記載します。

4.フィードバック

自己理解シートが複写式になっているので、最後のページに自己分析の結果と他者評価が反映されます

利用料金

問題冊子

10,000円/セット

※3~5人のグループで実施

※上記費用に消費税は含まれておりません。

関連する導入事例

関連するコラム

メンターとメンティー(指導を受ける立場の人)の信頼関係は主に面談や日々のコミュニケーションによって形成されるため、メンターとメンティー間でどのようにコミュニケーションを取っていくかが重要です。一方で、メンターとメンティーの組合せで失敗する事例もあり、その組合せには注意が必要です。本コラムでは弊社が2024年に行ったメンターとメンティーに関する相性の研究結果をご紹介します。

研究概要・方法

本研究では、パーソナリティ検査OPQから予測できる3つのコミュニケーションスタイル(下図)におけるメンターとメンティーの組合せについて、同じスタイル同士の組み合わせが好ましいかどうか?について研究を行いました。

本研究は日本企業31社のご協力を得て、2021年4月以降に入社した合計1138人のOPQデータとアンケート結果を用いました。アンケートでは、メンティーがメンターに仕事上のミスについて相談する場面の動画を3種類視聴し、自身にとって好ましいメンターの動画を1つ選択します。いずれの動画もメンティーからの相談内容は同じものですが、メンターは同一人物が3つのコミュニケーションスタイルの特徴に応じて、態度や会話展開、アドバイス内容を演じ分けています。

分析では、メンティーが各コミュニケーションスタイルに該当する場合と該当しない場合で、好ましいと選択したメンターのコミュニケーションスタイルが異なるのかをχ二乗検定と残差分析で検証しました。なお、メンター制度利用経験の有無が好ましいと思うメンター選択に影響する可能性を考慮し、分析対象をメンター制度利用経験有無で分けて検討を行いました。

分析結果

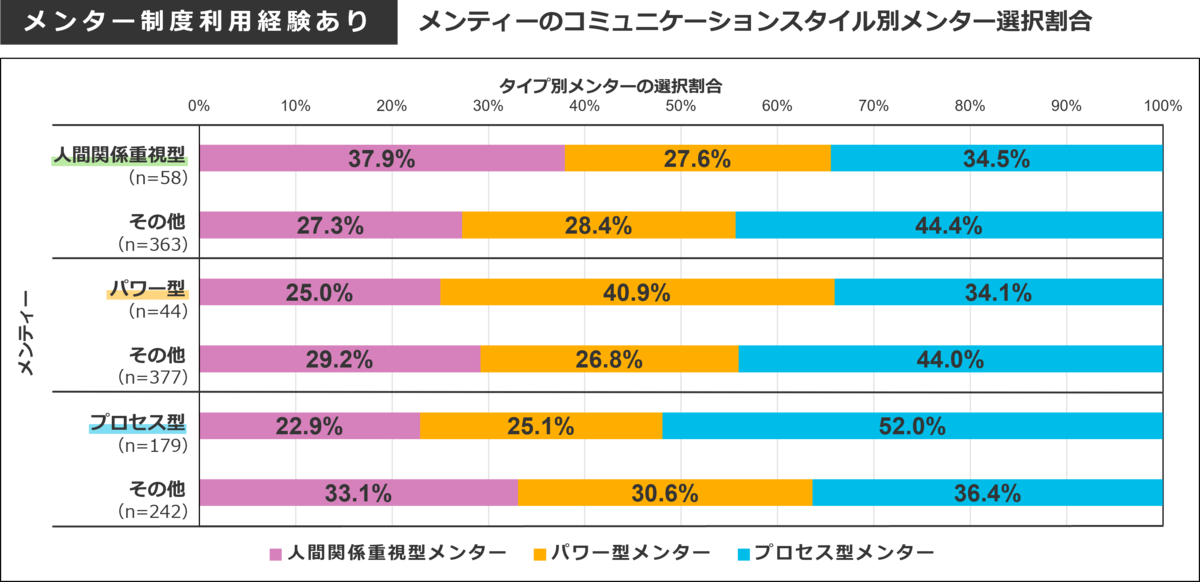

まず、メンター制度の利用経験があるメンティーの選択したメンタータイプ割合の結果をまとめると、以下のことが分かりました。- 「人間関係重視型」メンティーと「パワー型」メンティーは,統計的に有意な違いは見られなかったが、同じコミュニケーションスタイルの「人間関係重視型」メンターや「パワー型」メンターを選択する傾向が見られた。

- 「プロセス型」メンティーは統計的に有意に「プロセス型」メンターを選択し、「人間関係重視型」メンターを選択しない傾向が見られた。

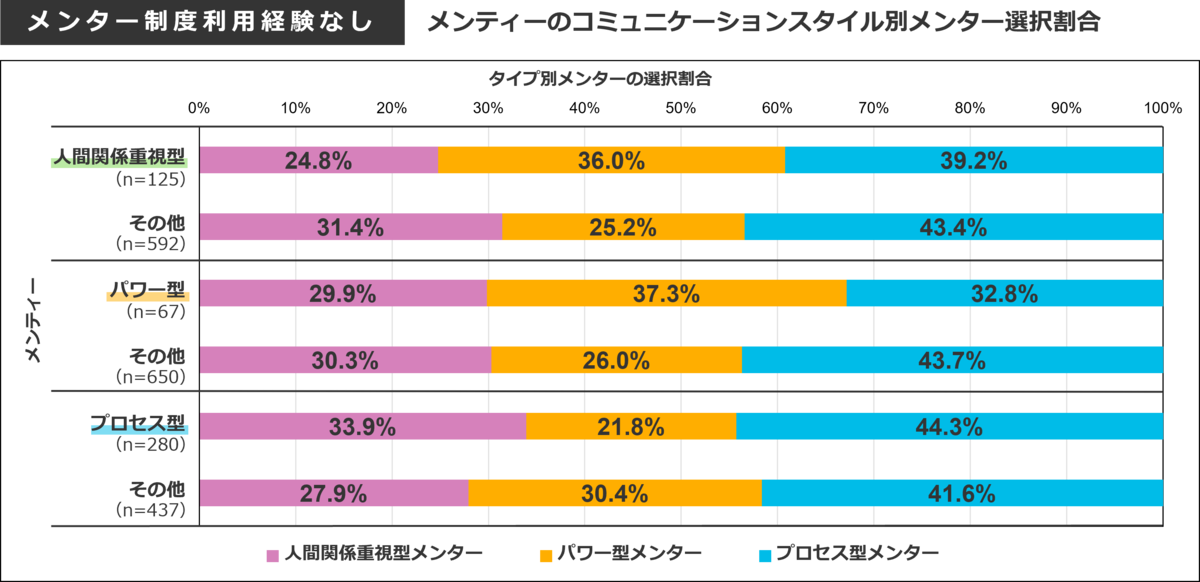

続いて、メンター制度の利用経験がないメンティーの選択したメンタータイプ割合の結果をまとめると、以下のことが分かりました。

- 「人間関係重視型」メンティーは、統計的に有意に、異なるコミュニケーションスタイルである「パワー型」メンターを選択する傾向が見られた。

- 「パワー型」メンティーは統計的に有意な違いは見られなかったが,同じコミュニケーションスタイルである「パワー型」を選択する傾向が見られた。

- 「プロセス型」メンティーは統計的に有意に「パワー型」メンターを選択しない傾向が見られた。

結論と考察

上記の結果から、2つのことが分かりました。- ①メンティーは、自身と同じスタイルのメンターを好む傾向がある

- ②メンター制度利用経験が無いメンティーは、自身と異なるスタイルのメンターを好む可能性がある

また②は、メンター制度利用経験が無いデータの約60%が、内定者または入社1・2カ月の具体的な仕事イメージがまだ無い人でした。そのような「人間関係重視型」メンティーにとっては、判断をメンティーに委ねるような同タイプの「人間関係重視型」メンターよりも、自らの意見を是として推してくる「パワー型」メンターの方が好ましく思えた可能性が考えられます。

おわりに

今回の研究では、「コミュニケーションスタイル」というモデルを利用して、メンターとメンティーの組み合わせを検討しました。メンティーは同じコミュニケーションスタイルのメンターを好むという結果となりましたが、実運用として理想の組み合わせを全て実現することは困難です。 重要なのは、メンターがメンティーのパーソナリティを深く理解し、メンティーに合ったかかわり方やサポートを行うことです。その際はぜひ適性検査の結果を参考に、メンティーの人物像をプロファイリングしてみましょう。

※本稿は2024年9月に開催された、産業・組織心理学会第39回大会で発表した内容を一部抜粋してご紹介しています。

今回は360度評価を用いた能力開発についてご紹介します。

360度評価とは

360度評価とは、評価対象者(本人)の周囲の上司、部下、同僚などが評価を行う仕組みを指します。複数の立場から評価を行うことで、対象者の能力やコンピテンシーを様々な角度から確認することができます。周囲の他者からのフィードバックは対象者に様々な気づきを与えるため、特に能力開発に有効です。実施の流れ

360度評価の実施から結果フィードバックまでの計画を立てます。まずは目的(何のために誰を評価し、どのような効果を期待するか)を明確にします。その上で、目的に合致する評価項目と評価対象者を設定します。評価項目は、他者から観察可能な行動であり、業績に関係するものでなくてはなりません。続いて評価者を選定します。最後にフィードバックについて検討します。能力開発ではこのフェーズがとても重要です。誰がどのような形式で評価者にフィードバックするのか。適切な結果の返却が自己理解を促進し、行動変容の後押しをします。その後、実際に能力開発がなされているかを確認しながら、一連のプロジェクトの実効性を判断します。

能力開発を促すための着目ポイント

前述の通り、360度評価はフィードバックが重要です。機密性と専門性を担保した上で適切な人がしっかり結果を返却します。外部の専門家に支援を仰ぐ場合もあります。定められた要件に従い、必要となるコンピテンシーの結果を見ます。結果の着目ポイントは次の2点です。当社の360度評価ツール「無尽蔵」では本人・周囲の評価以外に、仕事における能力の重要度を上司が評価する機能があり、これらも活用します。

自分が高く評価し、周囲が低く評価した項目

自分と他者との間で、強み、弱みの判断が食い違っている項目です。どうしてその食い違いが生まれたかを追跡する必要があります。特に、自分ではできていると判断しているが、他者からはそうみえない項目については振り返った上で、場合によって行動変容が必要です。

上司が重要と評価し、周囲が低いと評価した項目

上司は仕事の成功上不可欠なものと考えているのに対し、他者は本人のその能力は不十分であるとみなしています。現状では、業務遂行で苦戦する可能性があるため、これらの能力を身につけていくことは必要不可欠です。

おわりに

ハイポテンシャル人材の能力開発は、個人の成長だけでなく組織開発にも直結します。個々の強みと弱みをしっかり把握した上で、次を見据えた人材配置を行っていくことが組織の力を強くします。当社では無尽蔵という360度評価ツールを提供しています。詳細にご興味がある方は、下記の関連リンクにある資料をご一読ください。また導入のハンドブックもご用意していますのでご参照ください。

リモートワークが新入社員の能力開発に与えた悪影響

新型コロナウイルスのパンデミックがもたらした変化の一つに働き方があります。感染予防のために普及したリモートワークは、業務効率を向上させるとともにいくつかの弊害をもたらしました。弊害の一つが人材育成に関する問題、特に新入社員のオンボーディングと能力開発への悪影響です。新入社員が業務を円滑に進めるためには、周囲の支援が必要です。また支援を得るためには、支援者との人間関係が必要です。各業務に最適な支援者が誰か、その人はどんな人なのかを知らずに適切な支援を得ることは困難です。出社勤務が当たり前のコロナ以前では、社内の人間関係構築は今よりもずっと容易でした。現在のように、社内での偶然の出会いがなく、非言語情報が制限されたリモートワークで新しい人間関係を作ることは容易なことではありません。また、新入社員は支援者の手をわずらわせたり、迷惑をかけたりしたくないという思いから、支援要請の適切なタイミングを慎重に計ります。しかし、リモートワークでは適切なタイミングを見定めづらいため、支援要請をためらってしまうおそれがあります。リモートワークはこのように新入社員のオンボーティングと能力開発を阻んでいるともいえるのです。

支援の重要性

当社もリモートワークによる新入社員育成の停滞を経験し、人間関係構築の改善策としてリモートと出社のハイブリット勤務体制を敷きました。この施策の効果を検証するため、新入社員の得た支援回数とパフォーマンス(コンピテンシー、業績等)との関係を調査すると、支援回数といくつかのパフォーマンス指標との間に相関関係が確認できました。この調査は、社員にとって支援を得ることは仕事の成功と自身の成長につながり、マネジャーにとってチームや部下を支援することはチームの目標達成と部下育成を実現するための最も基本的で重要な手法であることを、改めて認識する機会となりました。

組織を優れた支援環境にするには何をすべきなのでしょうか。支援環境を改善するためのヒントとして、組織心理学の大家であるエドガー・シャインの「支援」に関する知見をご紹介します。

成功する支援関係

支援とは助けることです。エドガー・シャインは著書「人を助けるとはどういうことか 本当の協力関係をつくる7つの原則」で、支援は物事を推し進めるための基本的な人間関係と表現しています。支援は日常生活では当然の行為ととらえられているため、意識されることはあまりありません。また、支援が感情にどのような影響を与えるかもほとんど知られていません。支援を行うには、支援者とクライアント(支援される人)の間に理解と信頼がなくてはなりません。支援者にとって理解はいつ支援を申し出ればいいかを知るために必要であり、クライアントにとって信頼は真の問題を突き止め、支援を受け入れ、解決策を実行するために必要です。支援を円滑に進めるためには前提となる人間関係の構築が不可欠です。

支援関係における7つの原則

優れた支援環境を作るために知っておくべき支援の原則は、以下の通りです。1.支援者とクライアントの両方に用意ができていると効果的な支援が生まれる

支援者とクライアントは自分が支援に関わる意図と自分の感情、欲求をよく理解しておいてください。実際は支援したいとも支援を受けたいとも思っておらず、別の意図を持っているかもしれません。また、支援しようとする努力が受け入れられなくても腹を立てず、よく考えてみてください。相手は支援を受け入れられる状況になかったかもしれません。

2.支援関係が公平なもののとき、効果的な支援が生まれる

支援を求める人は支援者よりも一段低い位置にいるという感覚を持ちます。支援者はクライアントが本当に望むことは何かを確認し、どうすれば最高の支援ができるかを尋ねてください。この質問によってクライアントは主体性を取り戻し、支援を受け入れやすくなります。クライアントは支援者に何が役に立っていて何が役に立たないかをフィードバックしてください。支援者は、間違った支援や行き過ぎた支援がクライアントに不快な思いをさせていることに気付いていないかもしれません。

3.支援者が適切な支援の役割を果たしているとき、支援は効果的に行われる

支援者はクライアントがどんな支援を具体的に必要としているかを必ず確認し、情報を打ち明けてもらえる信頼関係を築く必要があります。また、支援が継続している場合は、その支援がまだ役に立っているかを確かめてください。クライアントは支援が役に立たないと感じたら、恐れず支援者にそう伝えてください。クライアントのフィードバックがなければ支援者には知る術がありません。

4.言動のすべてが人間関係に影響を与える介入となる

支援者もクライアントも、自分の言動が支援関係に影響を与えていることを自覚すること。どのような介入をしたいのかを踏まえ、どうコミュニケーションするかを選ぶべきです。支援者がクライアントにフィードバックする際、判断を最小限にとどめ現実の姿を記述的に伝えてください。こうすればクライアントもフィードバックを評価できるからです。支援者はクライアントに対する不適切な励ましと不適切な修正を最小限にすること。

5.効果的な支援は純粋な問いかけとともに始まる

支援者はクライアントからどんな支援を求められようとも、先入観を持たず純粋な問いかけからはじめてください。このことがクライアントの地位を高め、クライアントの本当に求めていることを理解することにつながります。

6.問題を抱えている当事者はクライアントである

支援者は信頼関係が築かれる前に行き過ぎた支援を行わないようにすること。支援者がすべて知っていると思う問題であっても、それはクライアントの問題であって支援者の問題では無いことを常に意識してください。何が最も効果的かを決めることができるのはクライアントだけなのです。

7.すべての答えを得ることはできない

支援者がすべての問題を解決できるわけではありません。支援者は自分の経験が問題解決に役立つと考えたい気持ちに駆られます。解決策を導き出すことができなくなった場合は、クライアントと現在の問題を分かち合うことが最善の策です。行き詰っていることを伝えることは、クライアントが自発性を取り戻すきっかけとなります。

まとめ

効果的に支援するためには、支援者はクライアントの感情の動きに敏感になり、双方にとって適切な支援関係を構築できるようにすること、クライアントが本当に求めているものを一緒に探索し、クライアントが自立的に問題を解決できるように支援することが大切です。この知見を活用するために、まずは自社内の支援体制がどうなっていて、実際にどのように機能しているかについての現状を把握することからはじめてみてください。そのうえで、円滑な支援の妨げとなっている問題を特定し、問題解決策を検討する際に7つの原則のどれが足りないのかについて考えてみてください。

誰もが支援を得やすい環境を作ることは、新入社員のみならず全社員の仕事の成功と成長に貢献します。

※参考文献

エドガー・シャイン著、金井真弓訳、金井壽宏監訳(2009).『人を助けるとはどういうことか 本当の協力関係をつくる7つの原則』. 英治出版